Energiepreis ‹Watt d'Or› für durchdachten Bau in Zürich

Visualisierung schwarz-architekten.com

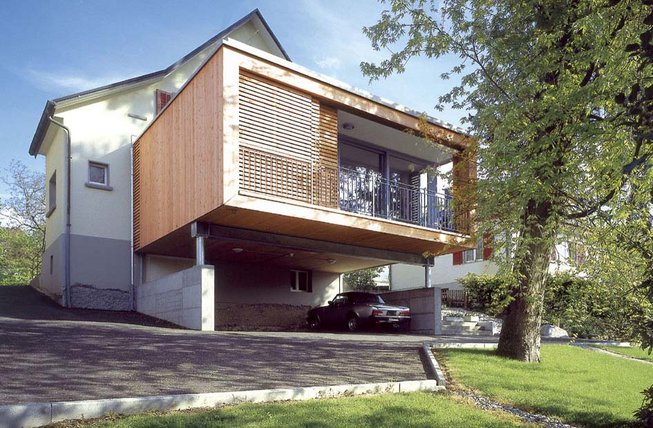

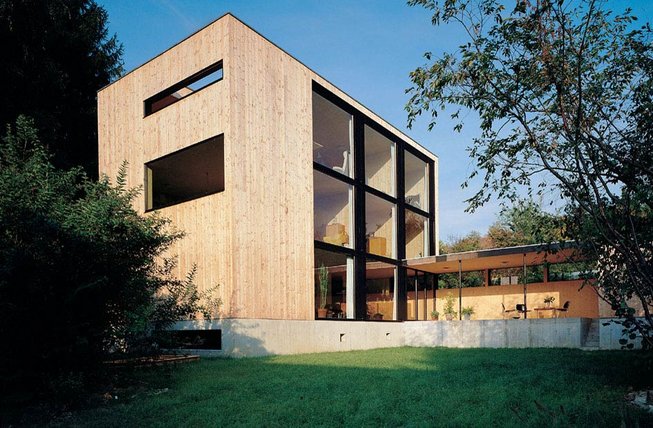

Diesen Monat ist nach einer kreativen Pause der Schweizer Energiepreis ‹Watt d'Or› zum elften Mal verliehen worden. In der Kategorie ‹Gebäude und Raum› tragen Dietrich Schwarz Architekten eine Auszeichnung für ein Projekt in Zürich davon, das Verdichtung, Energieeffizienz, Lärmschutz und Betriebsoptimierung unter einen Hut bringt. Wesentlich dafür sind vorfabrizierte, mit Aerogel gedämmte Holzelemente, die eine sehr dünne Aussenfassade und damit eine Maximierung der nutzbaren Fläche ermöglichen.

Mitten in der Stadt Zürich, an der Hohlstrasse 100, ergänzt ein sechsgeschossiger Neubau eine Blockrandsiedlung aus den dreissiger Jahren, und ein seit 1904 bestehendes Gewerbegebäude im Innenhof der Siedlung wird saniert und umgenutzt. In den beiden Gebäuden entstehen 70 Eineinhalb- bis Dreieinhalbzimmerwohnungen für Kurzzeitwohnen, ein Café und Gewerbeflächen im Erdgeschoss. Die Gebäude sind unterirdisch miteinander verbunden und werden gemeinsam betrieben. Die beiden Gebäude erreichen eine Ausnützungsziffer von 2,5 (vorher 0,94) und mit der Minergie-P-A Zertifizierung höchste Energieeffizienz.

Pionierlösungen verschiedenster Art

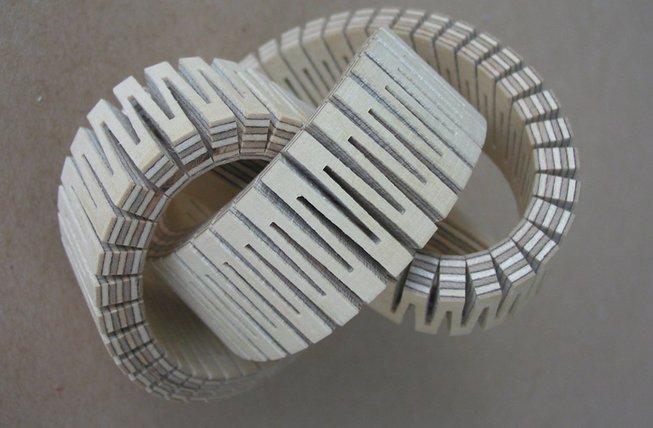

Dabei werden in diesem Pilot- und Demonstrationsprojekt zahlreiche unkonventionelle Lösungen umgesetzt. Vorfabrizierte, mit dem Hochleistungsdämmstoff Aerogel gedämmte Holzelemente ermöglichen eine sehr dünne Aussenfassade und damit eine Maximierung der nutzbaren Fläche (Holzbauingenieur und QS Brandschutz: Kolb Ingenieure AG, Romanshorn). In die Brüstungselemente integrierte Schallschutzfolien halten den Lärm draussen. Erstmals in der Schweiz werden als Standardverglasung Vakuumisolationsgläser eingesetzt. Erprobt werden zudem bewegliche Elemente direkt hinter den Fenstern, die je nach Temperatur flüssig oder fest werden (Phasenwechselmaterial) und so Wärmeenergie speichern oder abgeben können.

Zwei hocheffiziente Wärmepumpen und ein thermischer Speicher bereiten das Warmwasser für die Raumwärme und das Brauchwasser auf. Eine Fotovoltaikanlage mit 110 kWp liefert in Kombination mit einem Batteriespeicher eigenproduzierten Strom. Mit einem zweijährigen Monitoring sollen die Wärmeanlagen im Betrieb optimiert sowie der Wasserverbrauch und auch die Effektivität der anderen eingesetzten Technologien beobachtet werden.

Links www.wattdor.ch | www.schwarz-architekten.com