Dichtgepackte Tagung ‹Zirkuläre Bauwirtschaft› in Biel

Damit Kreislaufwirtschaft im Schweizer Bauwesen in die Gänge kommt, müssen alle Player im Baumarkt am gleichen Strick ziehen. Die Aufforderung zum Branchendialog war denn auch eine der Hauptbotschaften von Paul Steffen, stv. Direktor des Bundesamtes für Umwelt BAFU (oben), der den Anlass mit einem Überblick über die politischen Rahmenbedingungen einleitete. Unten: Auch die Referentinnen und Referenten suchten unter der flüssigen Moderation von Urs-Thomas Gerber und Stephan Wüthrich aktiv den Dialog untereinander und den Austausch mit dem anwesenden Fachpublikum, so etwa in Form des Podiumsgesprächs.

Bilder Michael Meuter, Zürich

Nachdenken über mehr Kreislaufwirtschaft im Baubereich hat Konjunktur – die Politik bringt derzeit kräftig Zug ins Thema. Paul Steffen, stellvertretender Direktor des Bundesamtes für Umwelt, umriss einleitend die Sachlage.

Die meisten neuen Regelungen aus der im Frühjahr 2024 angenommenen parlamentarischen Initiative ‹Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken› gelten seit 1. Januar 2025. Aus den Revisionen des Umweltschutzgesetzes, des Energiegesetzes und des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen erwächst ein übergeordneter gesetzlichen Rahmen für die Stärkung der Kreislaufwirtschaft in der Schweiz.

Bund und Kantone gehen voran

Mit den Anpassungen im Energiegesetz können die Kantone Vorschriften über Grenzwerte für die graue Energie bei Neubauten und bei wesentlichen Erneuerungen bestehender Gebäude erlassen. Mit den Änderungen im Umweltschutzgesetz kann der Bundesrat neu Anforderungen für ressourcenschonendes Bauen festlegen.

Dies mit Blick auf die Verwendung umweltschonender Baustoffe und Bauteile, die Verwendung von Baustoffen, die aus der stofflichen Verwertung von Bauabfällen stammen, die Rückbaubarkeit von Bauten und die Wiederverwendung von Bauteilen in Bauwerken.

Augenmerk für Ressource Wald

Ein besonderes Augenmerk liegt beim Bund auf der Ressource Wald – schliesslich ist er auch oberster Schirmherr über den knappen Drittel der Landesfläche, der damit bedeckt ist. Die Ressourcenpolitik Holz des Bundes hat zum Ziel, dass Holz aus Schweizer Wäldern nachhaltig und ressourceneffizient bereitgestellt, verarbeitet und verwertet wird.

Dies soll möglichst nach dem Grundsatz der Kaskadennutzung geschehen, also stofflich vor energetisch und so lange wie möglich so hochwertig wie möglich. Die 2025 erwartete Integrale Strategie für Wald und Holz wird die Ressourcenpolitik Holz und die Waldpolitik des Bundes vereinen. Künftig soll nach dem Willen der Branche markant mehr Holz als bisher im Schweizer Wald gewonnen und auch im Inland verarbeitet werden.

Material Holz im natürlichen Kreislauf

Wald und Holz stehen in einem naturgegebenen Kreislauf. Jeder Baum zieht CO2 aus der Luft und baut mit dem Kohlenstoff daraus Holz auf. Nach der Ernte des Baumes halten Holzprodukte den Kohlenstoff fest, während die ‹Solarfabrik› Wald weiterarbeitet, indem sie immer neues CO2 aufnimmt und in Biomasse verwandelt.

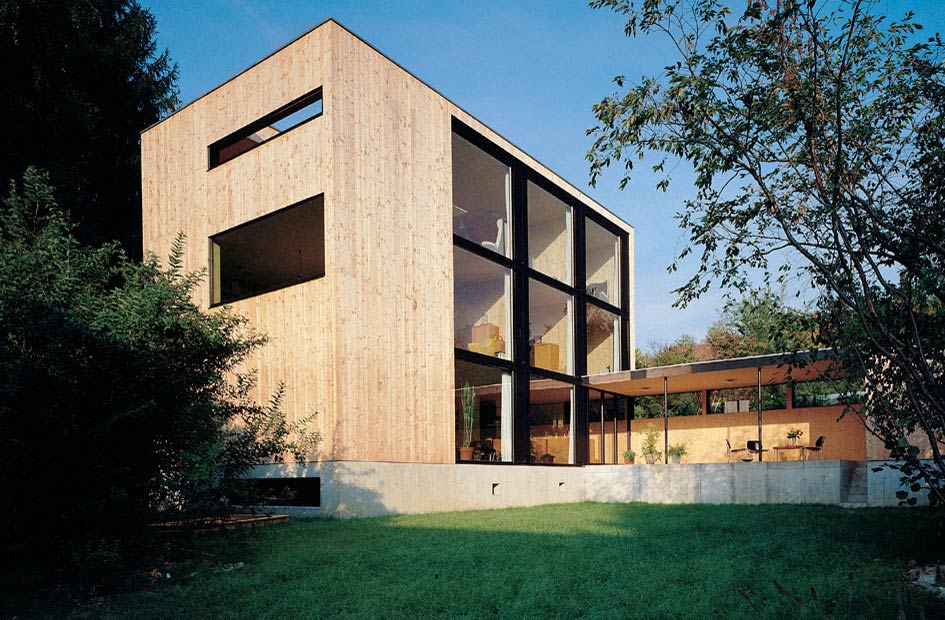

Mit seinem natürlichen Lebenszyklus und seiner Klimawirkung ist das erneuerbare Material Holz prädestiniert für kreislauffähiges Bauen. Ganz besonders gilt dies für hiesiges Holz, das unter dem strengen Schweizer Waldgesetz in umweltgerecht bewirtschafteten Wäldern heranwächst, mit wenig Energieeinsatz geerntet und nur über vergleichsweise kurze Distanzen transportiert wird.

Regionalität als Herausforderung

Doch nicht immer stehen die benötigten Produkte aus regionalem Holz in ausreichender Menge zu dem Zeitpunkt bereit, zu dem ein Bauwerk realisiert werden soll. Das hat etwa der Kanton Baselland erfahren müssen, dessen erklärte Politik es ist, für seine Bauvorhaben nach Möglichkeit auf eigenes Holz zurückzugreifen. Der stellvertretende Baselländer Kantonsarchitekt Thomas Zaugg veranschaulichte dies in Biel mit mehreren aktuellen Beispielen.

Die Lehre daraus: Hohe Ziele brauchen Zeit, und sie erfordern Kompromisse. Der Begriff des Regionalen muss deshalb flexibel bleiben. Und: Auch der Holzbau hat noch Hausaufgaben zu machen, damit kreislauffähige Konstruktionen nach dem Grundsatz ‹Design for Disassembly›, wie sie etwa das bekannte ‹Haus des Holzes› in Sursee durchdekliniert, Standard werden. Das zeigte Holzingenieur Daniel Müller von Pirmin Jung Schweiz AG in seinem Beitrag auf.

Holz in neuen Formen und Kombinationen

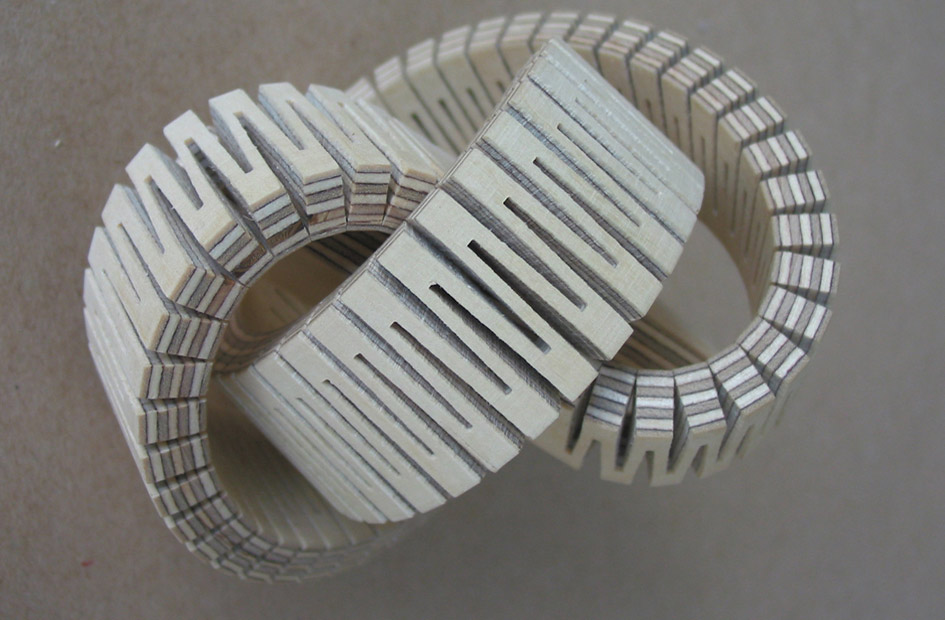

Vorankommen müssen aber auch Wiederverwendung und Recycling von Holz. Auf diesen Komplex ging an der Tagung Heiko Thömen ein, der an der BFH Holzwerkstofftechnologie lehrt. Er stellte das diesbezügliche Teilprojekt des Innosuisse-Flaggschiffs ‹Think Earth› vor, in dessen Zentrum die gewinnbringende Kombination von Holz- und Lehmbau steht. Die Laufzeit erstreckt sich von 2024–2028. Beteiligt sind unter dem Lead der ETH Zürich fünf Forschungs- und 51 Wirtschaftspartner.

Heiko Thömen leitet ein Teilprojekt mit dem Ziel, Altholzbestände sinnvoller als bisher zu nutzen. Denn erst ein Bruchteil des in der Schweiz anfallenden Altholzes wird heute stofflich verwertet, wobei der Weg in die Spanplatte absolut im Vordergrund steht. Noch wenig Beachtung finden trotz an sich grossem Potential Massivholzplatten aus Altholz und die Aufbereitung von Balken und Platten.

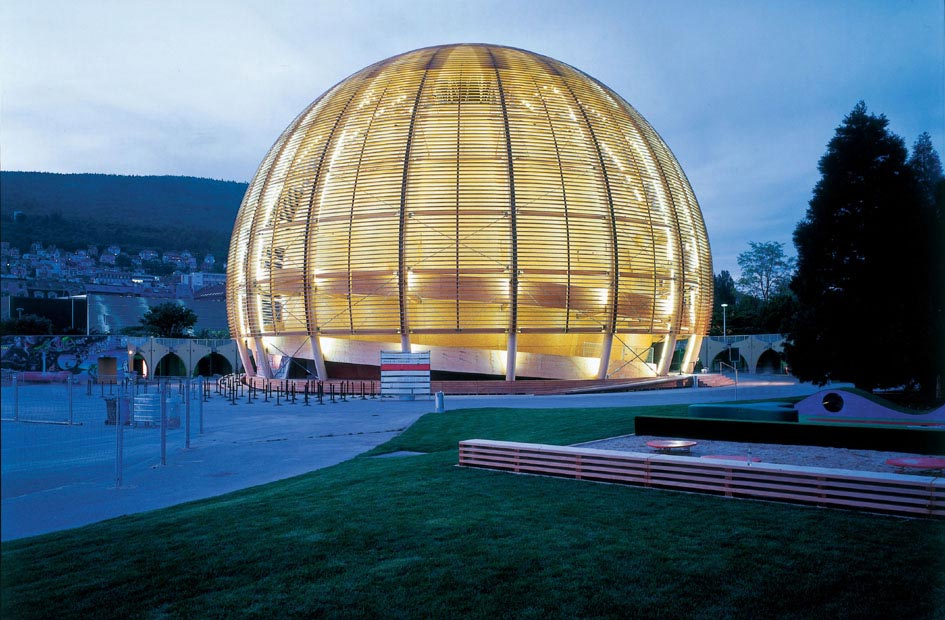

Garten der Zukunft in Allschwil

Einen Einblick in die Praktiken des zirkulären Holzbaus der Zukunft gab in Biel Bettina Baggenstos von Blumer Lehmann anhand des international beachteten Projekts ‹Hortus› (lateinisch für ‹Garten›) von Herzog & de Meuron in Allschwil. Die Erstellungsenergie bleibt dank Materialien wie Holz, Lehm und Altpapier gering. Fotovoltaik und Wärmepumpen sollen sie innerhalb nur einer Generation wieder einbringen.

Leitgedanke ist hier Zirkularität von Anfang an: Jedes Bauteil hat eine bereits vor dem Verbauen eingeschriebene Zukunft – und eine Anleitung zur Weiterverwendung, sollte das Gebäude nach einigen Generationen nicht mehr benötigt werden. Die Referentin brachte es in ihrem eindrücklichen Vortrag auf den Punkt: ‹Hortus zeigt, dass kreislauffähiger Holzbau funktioniert.›

Den Praktikerinnen und Praktikern zuhören

Trotz deutlicher inhaltlicher Schwerpunktbildung bei den Chancen und Herausforderungen für Holz hielt die Bieler Tagung den Blick auf das Ganze offen. So referierte Bauenschweiz-Direktorin Cristina Schaffner aus der übergeordneten Sicht des Dachverbandes auf passender Flughöhe über Chancen und Herausforderungen auf dem Weg zur Zirkularität. Eine neutrale Perspektive pflegte ebenso ecobau-Geschäftsleiterin Marianne Stähler bei der Vorstellung der zur Verfügung stehenden Werkzeuge für die Praxis.

Auch die Immobilien-Praktikerinnen und Praktiker von Swiss Prime Site, Losinger Marazzi oder Allreal, die über Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit berichteten, zeigten keine Baumaterial-Scheuklappen. Sie mögen es unideologisch und orientieren sich zum Beispiel an einem tiefen Wert für die CO2-Emissionen – das führt zuverlässig zu einer nachhaltigen Materialisierung.

Kompromisslos nachhaltig dank Holz und Re-Use

David Guthörl, Leiter Nachhaltigkeit bei Allreal, zeigte dies am eindrücklichen Beispiel der neuen ‹Baarermatte› auf (Architektur: Roman Hutter Architektur GmbH, Luzern). Der Baustart ist für Mai dieses Jahres geplant. Ambitioniertes Ziel ist, bei der Erstellung und im späteren Betrieb der Liegenschaft nicht mehr als 6 kg CO2-Äquivalent pro Quadratmeter Energiebezugsfläche und Jahr zu verursachen.

Zu den wichtigsten Punkten, welche die ‹Baarermatte› zusätzlich zum tiefen CO2-Wert zu einem Vorzeigeprojekt machen, zählt der Holzbau mit Rohstoff aus den nahen Zentralschweizer Wäldern, wobei das Holz weitestgehend verdübelt und nicht verleimt wird. Aber auch Elemente aus dem Bestandsbau erhalten im Neubau ein zweites Leben: Seien es Betondecken, die neu als Treppenhauswände dienen, oder fast 200 Stützen aus demselben Material, die wiederverwendet werden.

Wohn- und Arbeitsort mit Pioniercharakter

Zusammen mit einem aussergewöhnlichen Mobilitätskonzept – in der ‹Baarermatte› werden die Autos in einem vollautomatisch betriebenen Hochregallager statt in einer Tiefgarage geparkt – und der Umsetzung des Schwammstadt-Prinzips führt das zu einem lebenswerten Wohn- und Arbeitsort mit Pioniercharakter. 110 Mietwohnungen, zehn Ateliers und rund 6600 m2 Büroflächen werden hier ab Mitte 2028 bereitstehen.

Die Immobilienfachleute gaben dem Plenum zwei wichtige Dinge mit: Sinn für Nachhaltigkeit und Zirkularität muss an der Unternehmensspitze vorhanden sein, sonst wird es nichts damit. Und wenn diese Voraussetzung einmal gegeben ist: nicht alles komplizierter machen, als es ohnehin ist, sondern einfach einmal anfangen – und zwar in einer möglichst frühen Projektphase.

Links www.bfh.ch/ahb | Lignatec ‹Wiederverwertung von Bauholz für tragende Zwecke› | SIA-Faktenblatt ‹Planen und Bauen in der Kreislaufwirtschaft›