Zukunft des Eigenmietwerts entscheidet sich an der Urne

Home, sweet home: Die Abschaffung des Eigenmietwerts wird seit Jahrzehnten immer wieder versucht. Frühere Anläufe sind vor allem daran gescheitert, dass sie weiterhin eine Vielzahl von Steuerabzügen zulassen wollten.

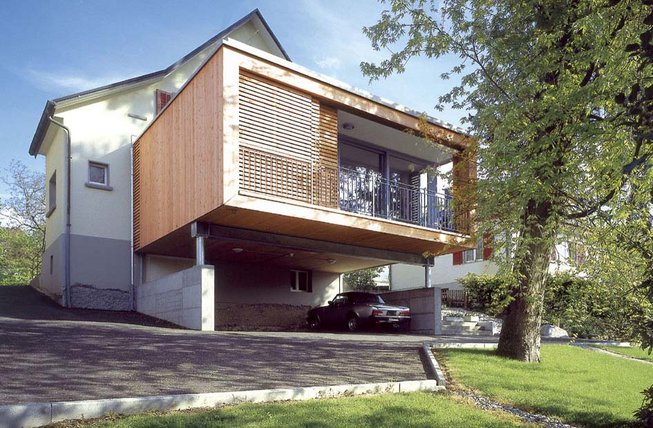

Bild Hector Egger Holzbau AG, Langenthal

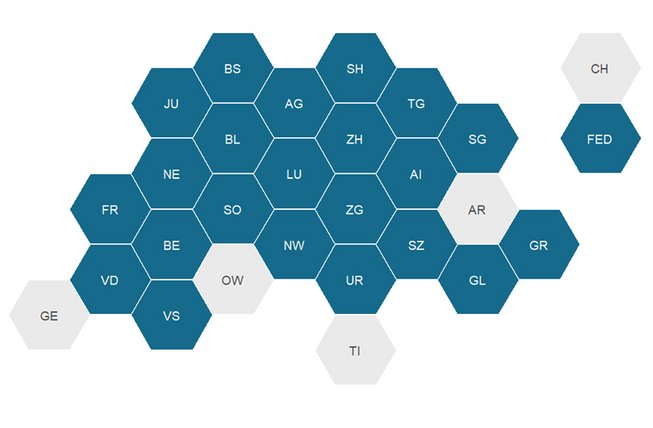

Am 28. September stimmen Volk und Stände über eine Verfassungsänderung ab. Diese würde es den Kantonen erlauben, eine besondere Liegenschaftssteuer auf überwiegend selbstgenutzten Zweitliegenschaften wie Ferienwohnungen zu erheben. Ob eine solche Steuer tatsächlich eingeführt wird, entscheiden die einzelnen Kantone.

Ende für einen epischen Streit?

Die Verfassungsänderung ist rechtlich mit einer Gesetzesänderung verknüpft, die das Parlament verabschiedet hat. Sie sieht vor, den Eigenmietwert auf Erst- und Zweitliegenschaften und einen Grossteil der wohneigentumsbezogenen Steuerabzüge abzuschaffen. Nur wenn die Verfassungsänderung angenommen wird, kann auch die vorgesehene umfassende Reform der Wohneigentumsbesteuerung in Kraft treten.

Wer heute ein Eigenheim bewohnt, versteuert den Eigenmietwert als Einkommen. Dieser orientiert sich an dem Betrag, der bei einer Vermietung der Liegenschaft eingenommen werden könnte. Würde der Eigenmietwert künftig nicht mehr besteuert, entfielen auch die damit verbundenen steuerlichen Abzüge für Hypothekarzinsen und Liegenschaftsunterhaltskosten.

Bundesbern stützt den Wechsel

Bundesrat und Parlament sagen ja zur Reform. Das heutige System begünstige eine hohe private Verschuldung, weil nahezu sämtliche Schuldzinsen steuerlich abgezogen werden könnten. Die Reform der Wohneigentumsbesteuerung reduziere diesen Anreiz. Zudem werde mit der Reform das Steuersystem für die Steuerpflichtigen und für die kantonalen Steuerverwaltungen vereinfacht.

Die Auswirkungen für die Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer wie auch für die öffentliche Hand hängen stark vom künftigen Hypothekarzinsniveau ab. Bei einem tiefen Zinssatz führt die Reform bei einer Mehrheit der Eigenheimbesitzenden zu geringeren Steuern, insbesondere auch bei Personen, die ihre Hypothek weitgehend zurückbezahlt haben.

Weniger Geld für den Fiskus

Die Veränderung bei der Belastung der Steuerpflichtigen schlägt sich in den Einnahmen für die öffentliche Hand nieder. Beim aktuellen Hypothekarzinsniveau von etwa 1,5% werden die Mindereinnahmen für Bund, Kantone und Gemeinden auf rund CHF 1,8 Mia. geschätzt. Ab einem Hypothekarzinsniveau von etwa 3% würden vermutlich hingegen Mehreinnahmen für die öffentliche Hand resultieren.

Nicht in der Schätzung enthalten sind die potentiellen Einnahmen der Kantone aus allfälligen Liegenschaftssteuern auf überwiegend selbstgenutzten Zweitliegenschaften. Insbesondere Tourismuskantone oder -gemeinden mit vielen Zweitliegenschaften erhalten dank der neuen Verfassungsbestimmung die Möglichkeit, allfällige Mindereinnahmen bei den Zweitliegenschaften zu kompensieren.

Kritik aus der Bauwirtschaft

Der Hauseigentümerverband Schweiz ist für die Gesamtreform mit dem Ziel, den Eigenmietwert zu beseitigen. Anders sieht es der Dachverband der Bauwirtschaft bauenschweiz: Er gibt die Nein-Parole aus. Der Grund: Eine ambitionierte Modernisierung des Gebäudeparks gelinge nur, wenn die richtigen Anreize für energetische Sanierungen gesetzt würden.

Die Vorlage verfehle dieses Ziel. Denn neben der Abschaffung des Eigenmietwerts würden auch die Abzüge für den Gebäudeunterhalt und energetische Sanierungen gestrichen. Davon seien insbesondere Investitionen in Energieeffizienz und andere Massnahmen betroffen, die zur Erreichung der Energie- und Klimaziele beitrügen, warnt bauenschweiz.