Schatten über dem genossenschaftlichen Bauen in Zürich

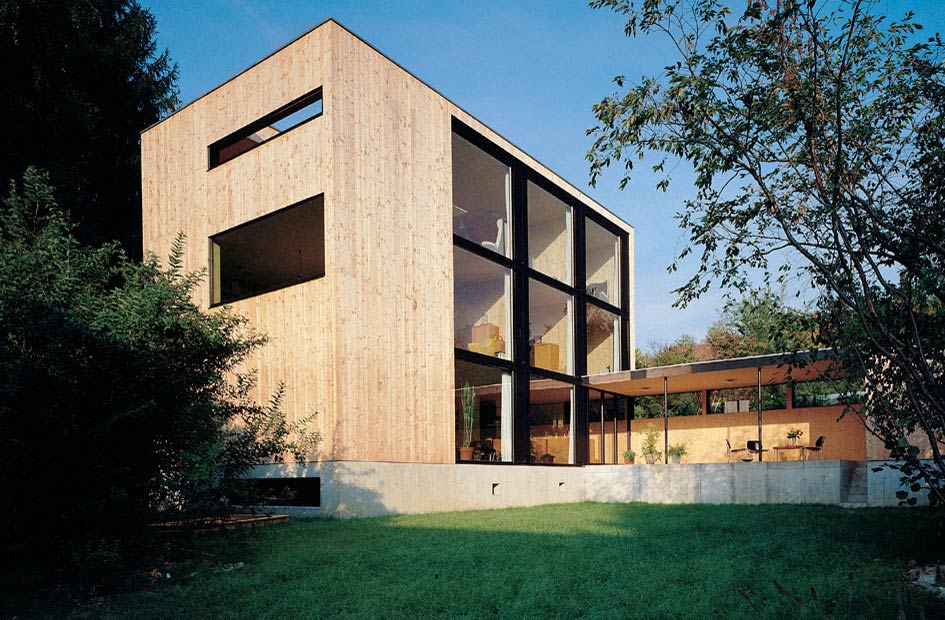

Holzbau-Überbauung ‹Sihlbogen›, Zürich-Leimbach, 2013 (Bauherrschaft: Baugenossenschaft Zurlinden, Zürich; Architektur: Dachtler Partner AG, Zürich).

Bild Michael Meuter, Zürich

Der Entwurf für eine neue Zürcher Bau- und Zonenordnung (BZO) hat seit dem letzten Herbst in der Limmatstadt vielerorts für Kopfschütteln gesorgt und Prügel von allen Seiten eingesteckt. Die Kritik beschränkte sich nicht auf Details: Vielfach wurde im Gegenteil ganz grundsätzlich befürchtet, dass das Regelwerk nicht mehr Kapazität und Dichte in diesem landesweit bedeutsamen städtischen Raum schafft, sondern im Gegenteil mehr Knappheit verursacht.

Die neue BZO, so etwa die FDP in ihrer Stellungnahme vom vergangenen Dezember, würde die Stadt Zürich durch eine enorme Einschränkung der Bau- und Nutzungsmöglichkeiten in allen Wohnzonen gleichsam einfrieren – ein fatales Signal im Zentrum der urbanen Schweiz. Zudem bestehe aufgrund neu eingeführter Verfahren die Gefahr von Behördenwillkür, monierte die Partei.

Das auf Bau- und Immobilienmärkte sowie die Raum- und Standortentwicklung spezialisierte Beratungsunternehmen Wüest & Partner fand sehr deutliche Worte, indem es feststellte, die Zürcher Teilrevision der BZO sei geprägt von einem Geist des Bewahrens und Erhaltens, der zu ‹Ballenberg statt Global City› führe (Lignum Journal online vom 11.12.2013).

Stadt signalisiert Kompromissbereitschaft

Das Zürcher Hochbaudepartement hat letzte Woche über die eingegangene Kritik informiert und dargelegt, wie es mit der BZO nun weitergehen soll. Der Stadtrat will die überarbeitete Vorlage im Herbst an den Gemeinderat überweisen. Bis dahin sollen rund 500 eingegangene Einwendungen gesichtet werden. Diese sind allerdings keine Rekurse, sondern Beiträge von Bürgerinnen und Bürgern sowie Interessengruppen im Rahmen der öffentlichen Auflage.

Ob und in welcher Tiefe die Beanstandungen der interessierten Kreise Berücksichtigung finden, bleibt mithin offen. Die Stadt zeigte sich vergangene Woche vor den Medien jedoch in zentralen Punkten gesprächsbereit, nachdem insbesondere auch der Kanton Nachbesserungen verlangt hat.

Kanton fordert Nachweis der Wachstumsmöglichkeiten

Darauf, dass die Befürchtung, es werde mit der neuen BZO der Status quo ohne Perspektiven auf Veränderung zementiert, nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, lässt die Auflage des Kantons aus der Vorprüfung schliessen, seitens der Stadt den planerischen Nachweis zu erbringen, dass bis 2030 für rund 70000 zusätzliche Bewohnerinnen und Bewohner Wohnraum geschaffen werden kann.

Der Zürcher Stadtrat André Odermatt, der dem Hochbaudepartement vorsteht, will nun deutlicher herausarbeiten lassen, wo in Ergänzung zu den Ausnutzungsreserven in der BZO künftig zusätzliche Aufzonierungen und damit mehr Platz für Wohnungen und andere Nutzungen möglich sein sollen.

Genossenschaften vor den Kopf gestossen

Den Zürcher Genossenschaften war insbesondere die Tatsache sauer aufgestossen, dass in einer neu geschaffenen Zone Wohnzone W3b nur noch Arealüberbauungen mit vier statt sieben Geschossen zulässig sein sollen. Das ist im Hinblick auf viele anstehende Ersatzneubauten ein Schlag für diese wichtigen Player im Stadtzürcher Bau- und Immobilienmarkt.

An dieser neuen Zone, das machte die Stadt vor den Medien klar, ist nicht zu rütteln. Allerdings soll die Zuweisung der betroffenen Gebiete, die der Kanton nicht überall für nachvollziehbar hält, noch einmal geprüft werden. Es bleibt zu hoffen, dass es besonders zugunsten der Genossenschaften auch zu Aufzonungen aus der Zone W2 in die W3b kommt.

Unabdingbarer Puffer im Zürcher Wohnungsmarkt

Die Genossenschaften spielen in Zürich eine zentrale Rolle im Wohnungsmarkt. Die Limmatstadt allein zählt über hundert Genossenschaften. In der Stadt waren ihnen 2008 rund 38000 Wohnungen zuzuschlagen. Dazu kamen rund 12000 Wohnungen anderer gemeinnütziger Bauträger (Stadt, Stiftungen, Vereine).

Rund ein Viertel aller Wohnungen in Zürich sind heute dem gemeinnützigen Sektor zuzurechnen. Nach dem erklärten Willen der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger soll der Anteil gemeinnütziger Wohnungen in der Stadt sogar noch weiter wachsen und bis ins Jahr 2050 einen Drittel der Mietwohnungen betragen. Die Nachfrage nach diesen bezahlbaren Bleiben ist im teuren Grossraum Zürich enorm; die Wartelisten bei den Anbietern sind ellenlang.

Ärgernis ‹Negative Vorwirkung›

Im Zusammenhang mit der Revision der BZO erregte deren unmittelbare Inkraftsetzung durch die sogenannte ‹negative Vorwirkung› besonderen Anstoss. Der Zürcher Stadtrat hat nämlich am 23. Oktober letzten Jahres nicht nur die Teilrevision der BZO beschlossen, sondern dieser damit auch sofortige Wirkung verliehen. Die neuen Regeln traten am selben Tag vorauswirkend in Kraft und machten so jahrelange Planungen zur Makulatur.

FDP, SVP, GLP und CVP verlangten deshalb im Zürcher Gemeinderat mit einem Postulat, auf die negative Vorwirkung bei Projekten zu verzichten, die vor dem 23. Oktober 2013 eingegangen sind. Gemäss Stadtrat sind rund 30 der derzeit hängigen Baugesuche von der negativen Vorwirkung in unterschiedlichem Ausmass betroffen.

Die Stadt bleibt jedoch hart: Die Bausektion des Stadtrats müsse sich an das geltende kantonale Recht halten. Die Gerichtspraxis bestätige, dass in dieser Frage kein Ermessensspielraum bestehe. Dementsprechend lehnt der Stadtrat das Postulat des Gemeinderats ab.

Rechtsunsicherheit bleibt bestehen

Das Fazit ist damit trotz der deutlichen Kompromissbereitschaft der Stadt nicht wirklich erfreulich. Denn die planerische Lähmung an der Limmat wird jetzt andauern. Während nachgebessert wird, bleibt das zu Verbessernde nämlich in Kraft, bis die neue BZO mit allen nachträglichen Änderungen politisch verabschiedet ist. Das bedeutet noch länger anhaltende Rechtsunsicherheit.