Arven: Grenzgänger zum Fels

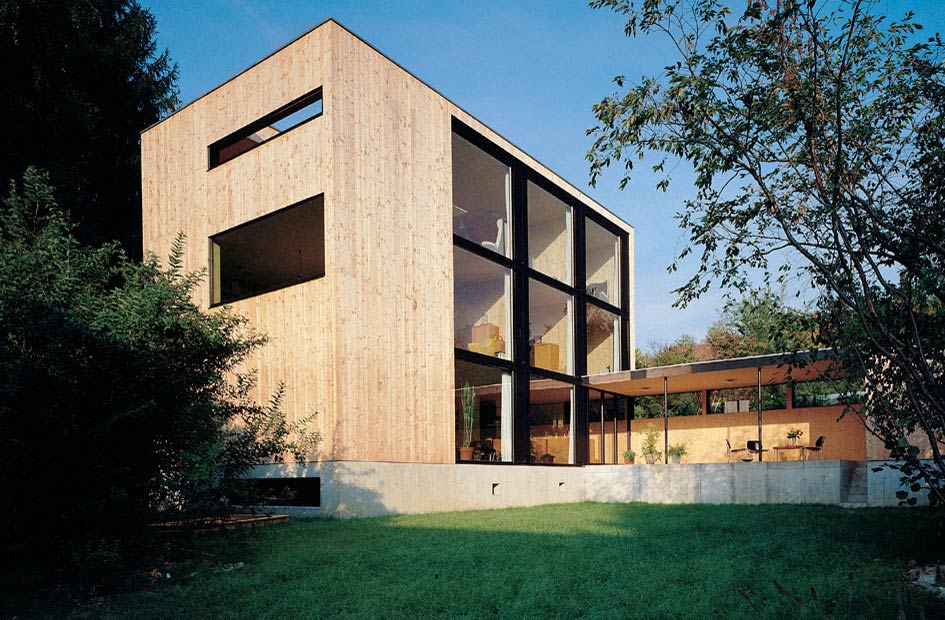

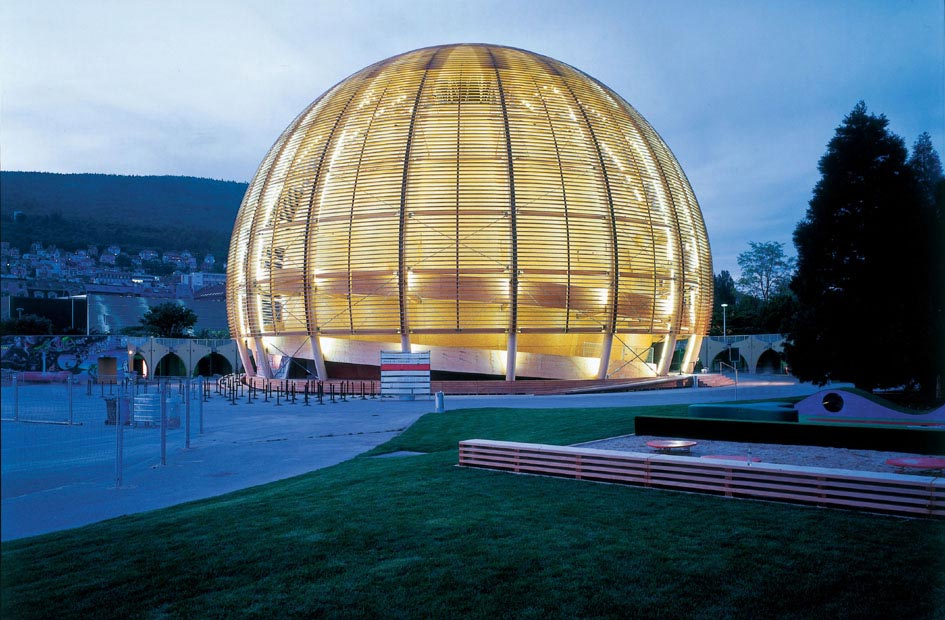

Oben: Die Arve bevölkert ein schmales Verbreitungsgebiet zwischen 1500 m und 2500 m Höhe in den Alpen. Unten: Der Tannenhäher ernährt sich fast ausschliesslich von den Samen der Arve.

Bilder Sabine Brodbeck (oben) | Eike Lena Neuschulz (unten)

Pflanzen, die im Vergleich zu Tieren weniger mobil sind, haben es schwerer, mit der klimatischen Veränderung Schritt zu halten. Das trifft auch für die Arve (Pinus cembra) zu, eine für die Alpen charakteristischen Baumart, die dort vielfach die Baumgrenze bildet. Dieser Übergang von Wald zu alpiner Vegetation – so nahm man bisher an – wird vor allem durch das Klima bestimmt.

Doch so einfach ist es wohl nicht, wie eine Untersuchung der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung und der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL zeigt. ‹Das Klima gibt für die Etablierung der Arve nur den Rahmen vor. Ob sich die Arve dann erfolgreich über Samen weiter in höher gelegene Gebiete ausbreiten kann, hängt vor allem von ihrer Wechselbeziehung mit anderen Pflanzen und auch Tieren ab, zum Beispiel vom Tannenhäher›, sagt Eike Lena Neuschulz vom Senckenberg-Forschungszentrum Biodiversität und Klima und Leitautorin der Studie. ‹Unsere Untersuchung zeigt, dass ökologische Wechselwirkungen einen grossen Einfluss auf das Vorkommen und die Ausbreitung einzelner Baumarten haben können›, ergänzt Felix Gugerli von der WSL.

Pflanzen und Tiere beeinflussen Anstieg der Baumgrenze

Um in höhere Lagen zu gelangen, brauchen die flugunfähigen und schwer zugänglichen Arvensamen nämlich einen Transporteur, den Tannenhäher. Doch dieser bleibt der bisherigen Baumgrenze treu und verschleppt in der Regel nur wenige Samen in höhere Gefilde. Den Grossteil versteckt er als Vorrat in den mittleren Höhenlagen der Arvenwälder. Das haben Untersuchungen der Wissenschaftler auf einer Höhe zwischen 1850 und 2250 m in zwei Tälern nahe Davos ergeben.

Das Team dokumentierte dort drei Jahre lang die Verjüngung des Arvenwaldes sowie die kleinräumigen Umweltbedingungen und vergrub zusätzlich selber 360 Samen, um deren Keimungserfolg zu beobachten. ‹Ob aus einem der wenigen Samen, die es über die bisherige Baumgrenze schaffen, dann auch tatsächlich ein Sämling wird, bestimmt seine direkte Umgebung. Vorhandene Zwergstrauch-Vegetation ist förderlich, Nagetiere, die den Samen anknabbern, verhindern erfolgreiches Keimen›, fasst Neuschulz zusammen. Überraschenderweise sind klimatische Faktoren wie die durchschnittliche Temperatur sowie die Bodenfeuchte des jeweiligen Standortes in den ersten Etablierungsjahren weniger wichtig als bisher angenommen.

Link www.wsl.ch