Als holzinteressierter Gast in den Niederlanden oder in Skandinavien wird man bald einmal darauf aufmerksam, dass dort im Aussenbereich ab und an auf eine ganz besondere Variante des Werkstoffs Holz zurückgegriffen wird: Thermoholz. Wenn man dann auch einige Beispiele aus dem Innenausbau gesehen hat und mit geschärften Sinnen in die Schweiz zurückkehrt, wird einem am Flughafen Kloten im neuen Dock E schnell klar, dass die Mittelträger der Sitzreihen bei den Gates und im Warteraum, aber auch die Schalter und Boarding Desks ihre ästhetische Wirkung mit ebendiesem warmdunklen Material erzielen. Auf den ersten Blick könnte man die Buche, die dort die Fluggäste begrüsst und verabschiedet, für ein edles tropisches Holz halten.

Als holzinteressierter Gast in den Niederlanden oder in Skandinavien wird man bald einmal darauf aufmerksam, dass dort im Aussenbereich ab und an auf eine ganz besondere Variante des Werkstoffs Holz zurückgegriffen wird: Thermoholz. Wenn man dann auch einige Beispiele aus dem Innenausbau gesehen hat und mit geschärften Sinnen in die Schweiz zurückkehrt, wird einem am Flughafen Kloten im neuen Dock E schnell klar, dass die Mittelträger der Sitzreihen bei den Gates und im Warteraum, aber auch die Schalter und Boarding Desks ihre ästhetische Wirkung mit ebendiesem warmdunklen Material erzielen. Auf den ersten Blick könnte man die Buche, die dort die Fluggäste begrüsst und verabschiedet, für ein edles tropisches Holz halten.

Beständig unter Wind und Wetter

Seine Farbe erhält Thermoholz unter einer Stickstoff-, Sauerstoff- oder Wasserdampfatmosphäre und unter Temperaturen von 150 bis 250 Grad. Vergütet wird nur qualitativ hochwertiges, vorgetrocknetes Nadel- oder Laubholz ohne grosse Äste und Verformungen. Die Prozedur, die ohne alle Chemie auskommt, zeitigt eine ganze Reihe von Folgen. Das Holz wird zum ersten wie erwähnt deutlich dunkler; bei Fichte und Tanne lässt sich durch die Behandlung in Stickstoffatmosphäre ein Farbton erzielen, welcher der natürlichen Alterung entspricht. Die erreichte Farbe ist allerdings nicht UV-resistent. An einer Fassade oder einem Gartenmöbel aus thermobehandeltem Holz, die dem Wetter ausgesetzt sind, beginnt deshalb der natürliche Vergrauungsprozess nach einer gewissen Verzögerung ebenso wie bei einer ‹normalen› Ausführung. Doch aufgrund der dunklen Vorfärbung des Thermoholzes läuft der Vorgang etwas regelmässiger ab, was einen ästhetischen Gewinn darstellt.

Als besonders positiv für Aussenanwendungen erweist sich ein weiterer Effekt: Das Holz enthält nur noch rund die Hälfte des Wassers, das vor der Behandlung drinsteckte, und nimmt danach vor allem in viel geringerem Ausmass Wasser auf. Es ‹arbeitet› deshalb sehr viel weniger als ‹normales› Holz und bleibt dadurch gut in Form. Zudem ist es auch deutlich resistenter gegen holzzerstörende Pilze. Festigkeit und Härte nehmen dagegen etwas ab, und das Holz wird aufgrund der Reaktionen, die unter der Hitzeeinwirkung darin ablaufen, spröder und chemisch betrachtet leicht saurer. Deswegen sind korrosionsbeständige Verbindungsmittel an einer Thermoholzfassade ebenso ein Muss wie eine Befestigungsart, welche auf die speziellen physikalischen Eigenschaften des Materials Rücksicht nimmt.

Auch Laubhölzer wie Buche, Pappel oder Birke lassen sich durch die Thermobehandlung in ihrem Feuchteverhalten und ihrer Formstabilität so verbessern, dass sie sich für Fassaden eignen. Weil das Verfahren auch einheimische Holzarten für die Aussenanwendung in Hochform bringt, die ohne etwas Nachhilfe aus dem Rennen fallen würden, könnte das bisherige Nischenprodukt Thermoholz im boomenden Fassadenbereich in Zukunft ein ernstzunehmender Player werden.

Attraktive Alternative für den Innenausbau

Wärmebehandeltes Laubholz kann im übrigen dem seit Jahren wachsenden Wunsch nach dunkleren Farbtönen im Innenausbau entgegenkommen: Bei einigen einheimischen Holzarten wie Esche, Ahorn, Ulme oder Buche lassen sich sehr warme, braune Farbtöne erreichen. Das macht Thermoholz auch für drinnen interessant, wo sich die Frage der UV-Beständigkeit sehr viel weniger drängend stellt als draussen. So kann es zum Beispiel für Massivholzböden Exoten ersetzen. Allerdings ist dem Thermoholz ein charakteristischer Geruch eigen, mit dem man sich anfreunden muss, so dezent er ist.

In der Schweiz wird seit Jahren an den beiden ETHs und an der EMPA intensiv rund um Thermoholz geforscht. Die industriellen Kapazitäten zur thermischen Vergütung sind hierzulande jedoch bescheiden. Der Löwenanteil der europäischen Produktion an Thermoholz stammt aus Finnland, Frankreich und aus den Niederlanden.

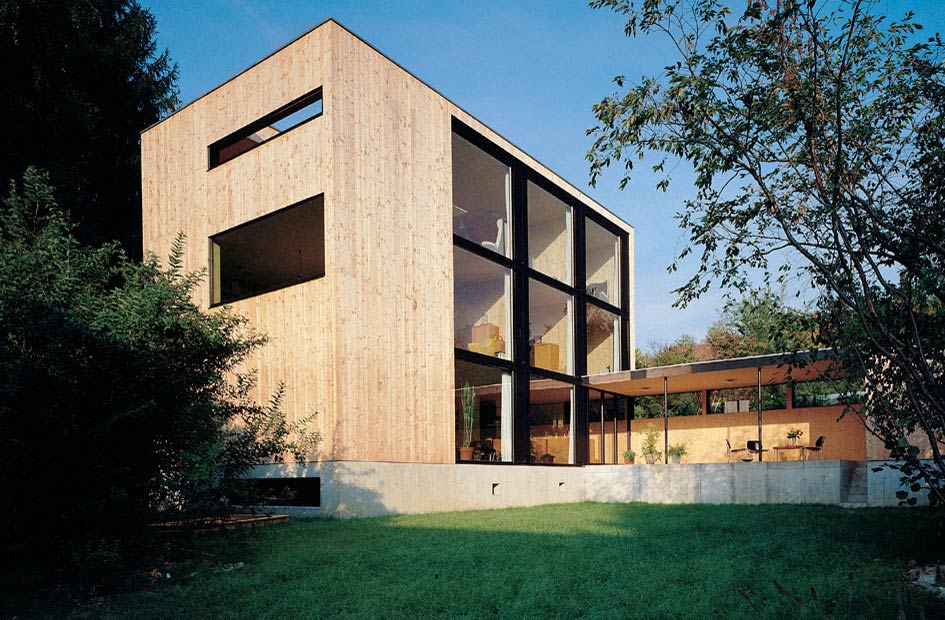

Angewendet sieht man das intelligent veredelte Naturmaterial bei uns noch selten. Ein schönes Beispiel für eine Thermoholzfassade bietet die ‹Maison Marron› des Basler Büros Dorenbach Architekten auf einem Grundstück am Rande des historischen Dorfkerns von Arlesheim, mitten in einem wertvollen, geschützten Baumbestand. Das Doppelhaus ist aus Stahlbeton und Backstein erbaut, bettet sich aber mit der thermisch behandelten Fassade aus Tessiner Edelkastanie – in vertikalen Latten von 30 x 50 mm mit Zwischenräumen von 20 mm – ästhetisch überzeugend in die umliegende Natur ein.

Auskunft rund um Holz

Bei Lignum in Zürich gibt es unter Tel. 044 267 47 83 von Montag bis Freitag jeweils zwischen 8 und 12 Uhr kostenlos Auskunft zu allen Fragen rund um Holz.

Zum Bild

Oben: Doppelhaus ‹Maison Marron› in Arlesheim (Dorenbach AG Architekten, Basel). Die Fassade besteht aus thermisch behandelter Tessiner Edelkastanie.

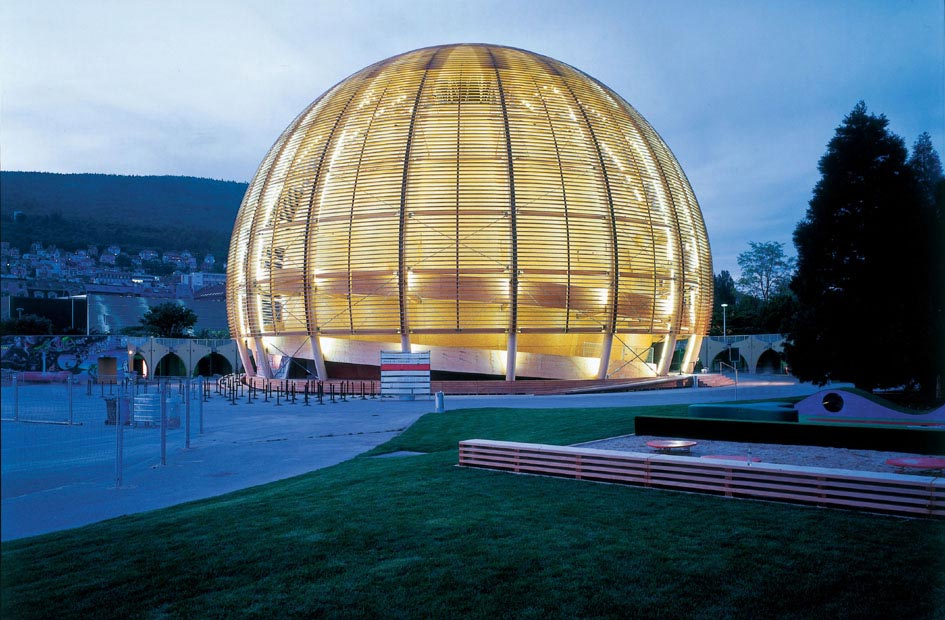

Unten: Möblierung im neuen Dock E des Flughafens Kloten (AGPS architecture, Zürich) unter Einsatz von thermobehandelter Buche.

Bilder Tom Bisig, Basel (oben) | Ralph Bensberg/UNIQUE (unten)