Stockwerkeigentum feiert in der Schweiz den Sechzigsten

Stockwerkeigentum hat mit seinen günstigeren Anschaffungs- und Unterhaltskosten für viele Schweizer Haushalte den Traum von den eigenen vier Wänden überhaupt erst wahr werden lassen.

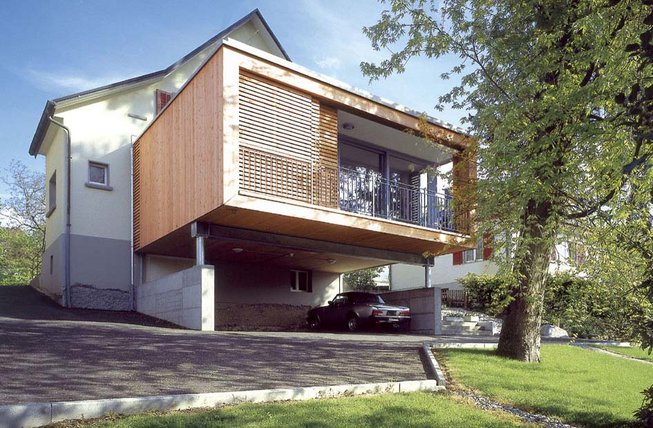

Bild Corinne Cuendet, Clarens

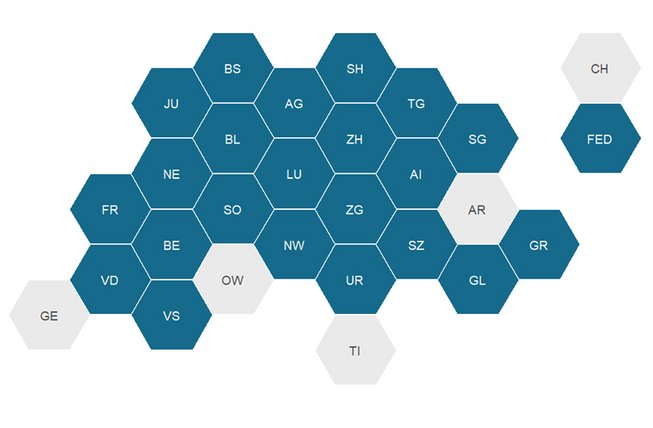

Die Entwicklung der Wohneigentumsquote zeigt, dass Stockwerkeigentum dieses Ziel durchaus erreicht hat und sich als Alternative zum Einfamilienhaus etablieren konnte. Denn zwischen 1970 und 2010 ist der Anteil Wohneigentümer in der Schweiz kontinuierlich gestiegen.

1970 waren erst 28,5% der Haushalte im Besitz ihrer eigenen vier Wände, 2010 waren es bereits 36,8%. ‹Obwohl auch andere Faktoren, wie beispielsweise das starke Einkommens- und Wohlstandswachstum, eine wichtige Rolle bei dieser Entwicklung spielten, ist unbestritten, dass Stockwerkeigentum unzähligen Haushalten Wohneigentum überhaupt erst ermöglicht hat›, sagt Michel Fleury, Immobilienmarktexperte bei Raiffeisen Schweiz.

Preiswerter, praktischer, alterstauglich

Und doch: Obschon Stockwerkeigentum sich etabliert hat, träumen die meisten Mieterinnen und Mieter weiterhin vom Einfamilienhaus. Das bestätigt auch eine aktuelle Raiffeisen-Umfrage bei ihren Kundinnen und Kunden. Über die Hälfte der befragten Personen, die aktuell in einem Mietverhältnis leben, würden am liebsten in Zukunft in einem Einfamilien- oder Doppeleinfamilienhaus leben.

Zur Begründung nennen 24% der Befragten die grössere Unabhängigkeit und Gestaltungsfreiheit. Doch Wunsch und Realität klaffen auseinander, denn schlussendlich erwirbt eine Mehrheit in der Schweiz eine Eigentumswohnung. 2024 betrafen knapp 63% aller hierzulande von Banken finanzierten Eigentumstransaktionen Stockwerkeigentum.

Laut Umfrage sind für jede vierte befragte Person primär die geringeren Anschaffungs- und Unterhaltskosten beim Kaufentscheid ausschlaggebend, für jede fünfte waren es der geringere Zeitaufwand, beispielsweise weil keine Gartenarbeit anfällt. Dies bringt vor allem im Alter Vorteile.

Zufriedene Stockwerkeigentümer

Die gemeinschaftliche Struktur des Stockwerkeigentums bringt allerdings auch Herausforderungen mit sich. Wie die Raiffeisen-Kundenumfrage zeigt, sehen die Befragten das im Vergleich zum Einfamilienhaus höhere Konfliktpotential als grössten Nachteil.

Viele der möglichen Pferdefüsse von Stockwerkeigentum – wie zum Beispiel Diskussionen um den Erneuerungsfonds und die Einschränkung der eigenen Freiheit – werden jedoch laut der Umfrage von Stockwerkeigentümern selbst weniger stark als Nachteil empfunden als von Nicht-Stockwerkeigentümern.

Am Ende zeigt sich, dass die Zufriedenheit im Stockwerkeigentum fast genau gleich hoch wie im Einfamilienhaus und deutlich höher als bei Mieterinnen und Mietern ist. Bei der Frage nach der bevorzugten Wohnform im Alter liegt das Stockwerkeigentum vorne. 42% geben an, zum Lebensabend am liebsten im Stockwerkeigentum wohnen zu wollen, während es bei der Mietwohnung 35% und beim Einfamilienhaus nur 20% sind.

Preisentwicklung zeigt Grenzen auf

Heute leben knapp eine halbe Million Haushalte in einer Eigentumswohnung. Trotz des grossen Erfolgs der letzten 60 Jahre stösst das Konzept in Zeiten steigender Immobilienpreise vermehrt an seine Grenzen. Die Preise für Stockwerkeigentum sind in den vergangenen zehn Jahren um 35% gestiegen. Seit 1985 haben sie sich sogar fast verdreifacht. Grund ist das anhaltende Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage.

Dass Stockwerkeigentum für weite Teile der Bevölkerung damit laufend unerschwinglicher wird, zeigt sich auch anhand des Vergleichs zwischen mittlerem Haushaltseinkommen und dem Preis einer typischen Eigentumswohnung (Neubau, vier Zimmer, 100 m2): Während 2005 für eine solche Eigentumswohnung noch 5,6 durchschnittliche Haushaltseinkommen benötigt wurden, waren es 2024 fast 9,2.

Damit Wohneigentum wieder eine Option für die breite Schweizer Bevölkerung wird, fordern viele Stimmen neue Wohneigentumsmodelle. Bisherige Lösungsvorschläge, wie zum Beispiel das Baurecht, Wohneigentum auf Zeit oder Tiny Houses, konnten sich jedoch nicht durchsetzen.

Link raiffeisen.ch