Holzbau für die Expo

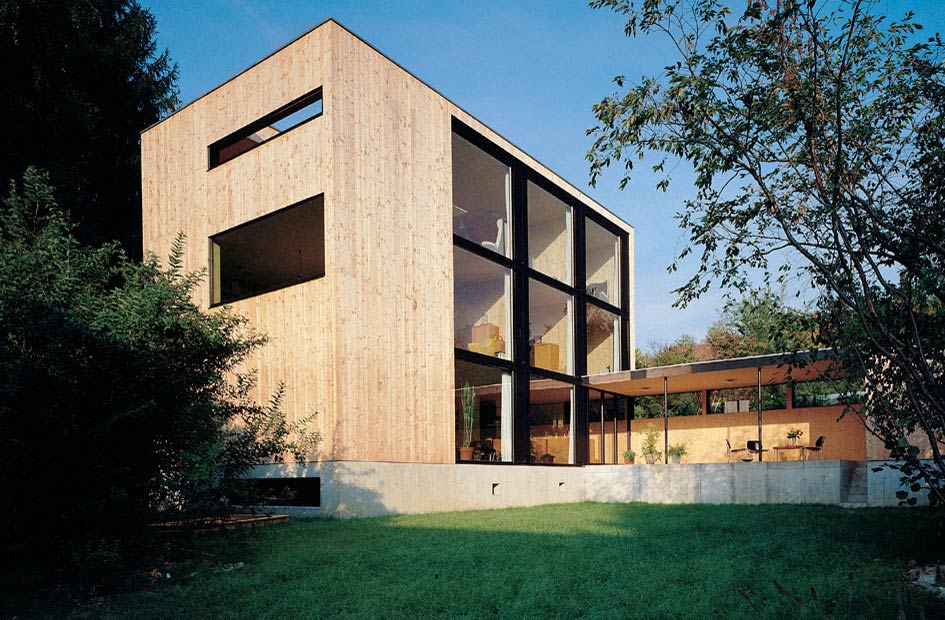

Der französische Pavillon für die Expo 2015 in Mailand wurde von X-TU Architekten (Paris) innert drei Monaten entworfen und durch die Holzbaufirma Simonin Bois (Montlebon F) realisiert. Die kräftigen Holzquerschnitte (aussen Lärche, innen Fichte) entsprechen gestalterischer Absicht, der Bau soll eindrücklich wirken.

Bild XTU/Andrea Bosio

Holzindustrie und Holzbau verfügen seit Jahren über Maschinen und Roboter für die automatisierte, hochpräzise Fertigung von Bauteilen und Gewerken aus Holz. Rechnerisch definierte Vorgaben aus der Planung lassen sich so auch für komplexe räumliche Strukturen mit dem Werkstoff Holz verhältnismässig leicht und vor allem passgenau realisieren.

Frei geformte, nicht standardisierte und organische Konstruktionen bestimmen derzeit weltweit einen architektonischen Trend für emblematische Bauwerke. Digitale Techniken bei Planung und Ausführung, verbunden mit handwerklichem Können und industrieller Produktion, bilden dafür die bautechnischen Grundlagen. Als dafür hervorragend geeignetes Material erweist sich das Holz und seine Produkte in stabförmiger oder freier Form und als Platten.

Grundvoraussetzung: Flexibilität und Weitsicht

Entwerfen, Zeichnen, Modellieren und letztlich Bauen mit Hilfe digitaler Werkzeuge ist heute integraler Teile der Arbeitsprozesse in Architekturbüros. Steffen Rieges von Herzog & de Meuron zeigte auf, wie in einem grossen und weltweit tätigen Architekturbüro der Bereich ‹Digital Technologies› innovative Lösungen mitentwickelt, neue Lösungswege erprobt und zur Ausführungsreife gebracht werden. Die virtuelle Realität sei sozusagen vergleichbar mit dem Effekt beim herkömmlichen Modellbau, der ja mehr ist als bloss die miniaturisierte Darstellung eines Objekts. Es gehe vielmehr um den späteren Prozess des Fügens auf der Baustelle und das vorausblickende Planen von Details, das auf diese Weise weit vertiefter stattfinde als beim herkömmlichen Zeichnen von Plänen.

Die Suche gehe im Rahmen der digitalen Planung nicht einfach in Richtung einer allumfassenden Organisationsstruktur. Vielmehr sei im Detail ein ‹kleinster gemeinsamer Nenner› aufzuspüren, der sowohl präzise als auch flexibel bestimmte Schnittstellen umschreibe. Flexibilität, die Fähigkeit zur Anpassung und auch Weitsicht gehörten demnach mehr denn je zum Repertoire aller am Bau Beteiligten, betonte der Referent – eine Aussage, die auch zu den Ausführungen von Reinhard Kropf (Helen & Hard Architekten, Norwegen) passte, der für effiziente Systeme plädierte.

Andere Denkweisen für digitales Planen und Bauen

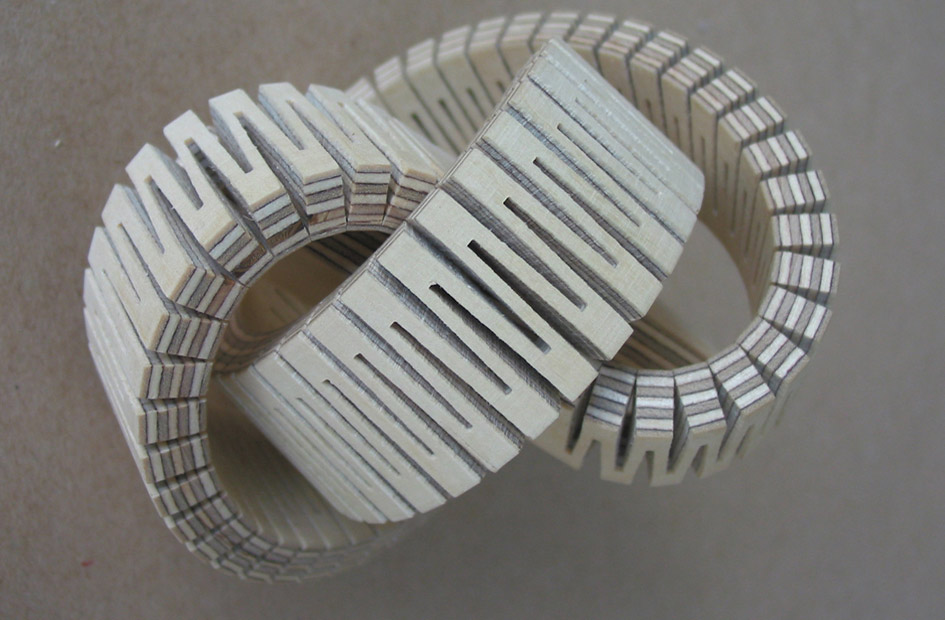

Co-Tagungsleiter Yves Weinand (Lehrstuhl IBOIS an der EPF Lausanne) betonte, wie wesentlich die frühzeitige Planung nicht nur der baulichen Konzepte insgesamt, sondern auch der baulichen Details und der damit verbundenen Bauprozesse sei. Er plädierte für standardisierte Baudetails und demonstrierte Verbundsysteme, die über verhältnismässig einfache Mittel zu Tragwerken führen, die leicht herstellbar und gleichzeitig leicht rückzubauen sind. Digitale Planung und Produktion seien heutzutage so weit entwickelt, dass eigentlich alles machbar scheine. Die wesentliche Frage sei aber, was wir künftig tatsächlich brauchten, meinte Weinand. Es gehe darum, aus einer kritischen Bestandesaufnahme der Planungs- und Produktionsrealität im Bauwesen neue Visionen und Konzepte für die Zukunft abzuleiten.

Digitales Denken bedeute keineswegs, wie ein Computer programmiert zu denken, betonte Arnold Walz von designtoproduction (Stuttgart). Es gelte vielmehr, beliebige Planungsaufgaben oder Probleme so zu strukturieren, dass sie mit Hilfe digitaler Werkzeuge (Software und Hardware) effizient lösbar würden. Dabei gehe es nicht allein darum, die Produktivität im Bauwesen zu erhöhen, sondern auch darum, den Gestaltungsspielraum der Architekten zu erweitern.

Walz verwies auf ein frühes Beispiel einer unkonventionellen Entwurfsmethode, das Hängemodell für die Dachstruktur der Kirche in der Colonia Güell von Antonio Gaudí (ca. 1890). Er zeigte sich überzeugt, dass es heute wesentlich ist, das digitalisierte Bauen zu fördern, um zukunftsfähige Bauwerke zu entwerfen und zu konstruieren. Hanno Stehling – ebenfalls von designtoproduction (Erlenbach/Zürich) – seinerseits bezeichnete die Montage der Teile und Elemente als Dreh- und Angelpunkt der Projekte. Beim Verbauen von Tausenden unterschiedlicher Teile werde klar, dass die Logistik von Beginn weg Teil der Planung sein müsse.

Robotik für Spezialbauten und serielle Strukturen

Bei zahlreichen der am Anlass zitierten und vorgestellten Bauwerke handelte es sich um spezielle, für eine einzelne Aufgabe entworfene und repräsentative Objekte – so etwa das neue Théâtre de Vidy (PDF, 2.44 MB) am Genfersee. Es handelt sich dabei um ein zweischichtiges, gefaltetes Flächentragwerk aus Brettsperrholz, das derzeit als Stecksystem ohne Metallverbinder erstellt wird. Weitere bekannte und bereits ausgeführte Bauten, denen ebenfalls Robotik zu Pate gestanden hat, sind das Centre Pompidou in Metz (F) und das Haesley Nine Bridges Golf Club House in Yeoju/Südkorea, beide von Shigeru Ban Architects.

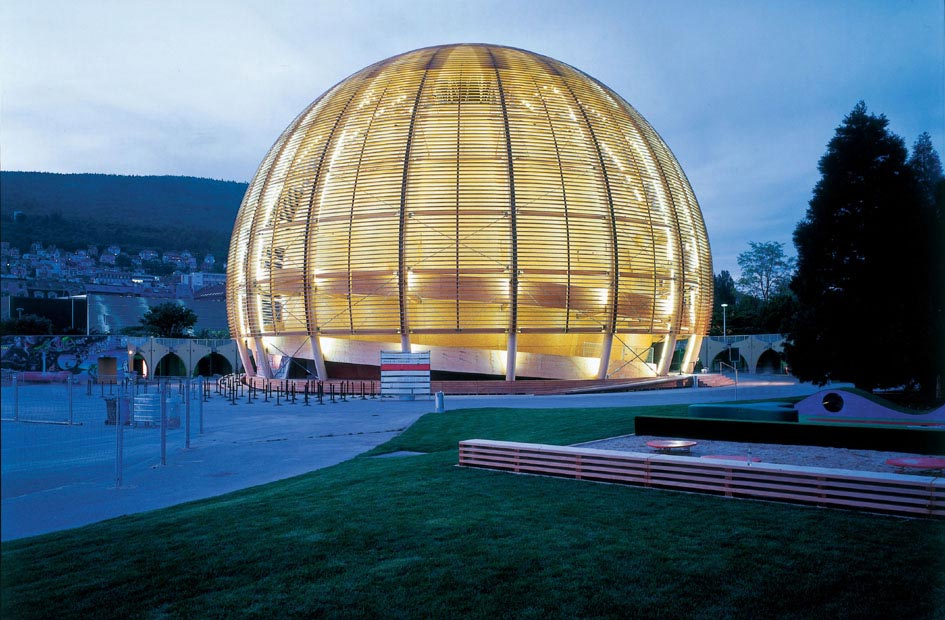

Der französische Pavillon an der Expo 2015 in Mailand ist eine grenzüberschreitend geplante und gebaute Konstruktion nach dem Entwurf von XTU architectes, Paris, präsentiert durch Anouk Legendre. Beim Kilden Performing Arts Centre (Kristiansand Norwegen) von ALA architects (Finnland) spielt ein wellenförmiges Vordach aus Eichenbrettern eine dominante architektonische Rolle. Die Cité Musicale mit ihrem Auditorium von 1100 Plätzen auf der Île Seguin im Westen von Paris präsentiert sich als Holzkugel mit einem Sechseckmuster aus 93 gekrümmten Holzträgern (Shigeru Ban/Jean de Gastines architects).

Holzbautechnik, Robotik und digitales Esperanto

Im Kursteil zur eigentlichen digitalen Produktion, moderiert durch Thomas Rohner von der Berner Fachhochschule AHB, kamen die Probleme und Möglichkeiten der neuartigen Roboteranwendungen mit Holz zur Sprache. Urs Steinmann (Technowood, Alt St. Johann) gab einen Überblick zu den aktuellen automatisierten Techniken des Holzbaus vom Zuschneiden über das Verleimen und Nageln bis zum Schrauben – Arbeiten, welche die Kinematik mit entsprechenden Werkzeugen bewältigt. Dabei, so Steinmann, stelle sich rasch die Frage nach der gewünschten und der erreichbaren Genauigkeit. Schwingungen und Verformungen aus Belastungen während der Produktion könnten die mehr oder weniger exakte Ausführung der Arbeiten beeinflussen – Stichwort: Masstoleranzen.

Johannes Braumann und Sigrid Brell-Cokcan (Association for Robots in Architecture, Universitäten Linz resp. Aachen) sehen das vielseitige Material Holz als ideal für robotergesteuertes Bauen an. Roboter bieten die Möglichkeit der kostengünstigen, grossformatigen und mehrachsigen Fräsbearbeitung. Zudem lassen sich völlig neue Bearbeitungsprozesse erzielen, die jenseits der Grundfunktionalität von Computer Aided Manufacturing (CAM) liegen. Gemeinsam mit der Universität für angewandte Kunst Wien (Abt. Holztechnologie und Geometrie) sowie mit dem Designbüro Lucy.D und der Association for Robots in Architecture werden neue Anwendungen entwickelt.

Eines der ersten Projekte sucht nach robotisch erzeugten Oberflächenstrukturen auf ebenen und freigeformten Flächen. Räumliche Strukturen aus Regelflächen führen zu dreidimensionalen Objekten. Weitere Forschungen widmen sich der Interaktion zwischen handwerklicher Tätigkeit und robotergestützter Bearbeitung. Thomas Rohner prägte in diesem Zusammenhang den Begriff des ‹Digitalen Esperantos›, das die Interaktion zwischen Mensch und Maschine erleichtert.

Kurz und bündig – Holz bringt’s

Zum Schluss der Tagung bat Co-Tagungsleiterin Katharina Lehmann (Blumer-Lehmann AG, Gossau) drei Exponenten auf die Bühne und entlockte ihnen kurze Statements zum Thema ‹Digitale Fertigung im Holzbau›. Architekt und Ingenieur Yves Weinand (IBOIS EPFL) plädierte vehement dafür, die Holzbauspezialisten bereits in einer frühen Phase in den Entwurf einzubeziehen. Architekt Arnold Walz (designtoproduction, Stuttgart) stellte fest, dass der Baualltag öfter Banales verlange, und doch sei jede Gelegenheit zu ergreifen, Ansätze für eine neue Baukultur wahrzunehmen. Ingenieur Martin Antemann (Lehmann Timber Code AG, Gossau) stellte fest, dass es beim architektonischen Entwurf vorab um Emotionen gehe, bei der Ausführung indes die Fachkompetenz im Vordergrund zu stehen habe. Einig war man sich aber in der Tatsache, dass Robotik mit Holz und seinen Werkstoffen dem Bauen zu einer neuen Dimension verholfen hat.

Der gelernte Tischler und Architekt Konrad Wachsmann, geboren 1901 in Frankfurt an der Oder in Deutschland, gestorben 1980 in Los Angeles in den USA, ein früher und massgeblicher Pionier der Vorfertigung mit Holz, wäre bestimmt davon angetan, die heutige Entwicklung zu erleben. Er suchte bereits während der 1930er-Jahre mit Erfinder- und Tüftlergeist das Bauen von der handwerklichen Tradition wegzuführen, hin zur Vorfertigung und raschen Montage. Und er schrieb bereits 1930 in seinem Buch ‹Holzhausbau: Technik und Gestaltung›: ‹Maschinen in der Fabrik produzieren heute das Holzhaus, nicht der Handwerksbetrieb. Die alte, hochentwickelte Handwerkskunst geht in die moderne Maschinentechnik über. Hier findet sie neue Anwendungen, neue Gestaltungen.›

Der Tagungsband zum Fortbildungskurs S-WIN 2016 ist bei Lignum in Zürich online zu bestellen (CHF 80.– für Nichtmitglieder S-WIN, CHF 64.– für Mitglieder).