Pioniere besitzübergreifenden Handelns

Blick auf das Waldgebiet der Waldpflegegenossenschaft Schwändeliflue.

Bild Silvio Covi, Luzern

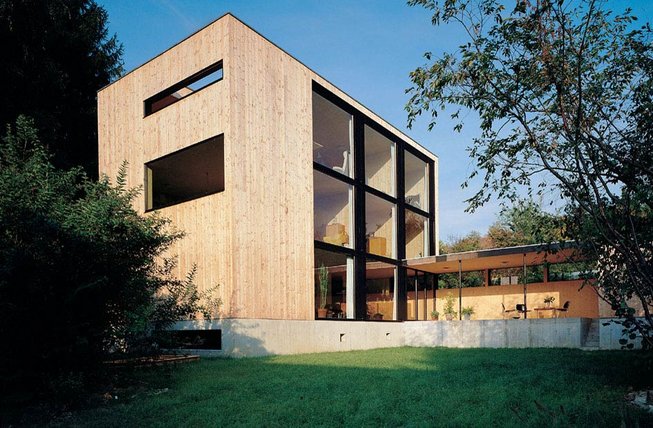

Rund 73% der 40000 ha des Luzerner Waldes sind in privater Hand, gehören mithin also privaten Waldeigentümern oder privatrechtlichen Körperschaften. Im Schweizer Wald ist das Verhältnis genau umgekehrt: 70% sind öffentlich, 30% privat. Der Waldanteil ist mit 30% (Schweiz) und 27% (Luzern) annähernd gleich.

Im Kanton Luzern verteilen sich die knapp 30000 ha Privatwald auf rund 12000 Eigentümer. Durchschnittlich besitzt jeder von ihnen eine Fläche von 2,3 ha Wald, oft aufgeteilt auf mehrere Parzellen. Diese kleinteilige Struktur ist auf die Mediationszeit der Französischen Revolution zurückzuführen. Damals wurden die Gemeinschaftswälder parzelliert und bis in die entlegensten Bergtäler auf die Nutzungsberechtigten aufgeteilt.

Kleinteiligkeit hemmt Bewirtschaftung

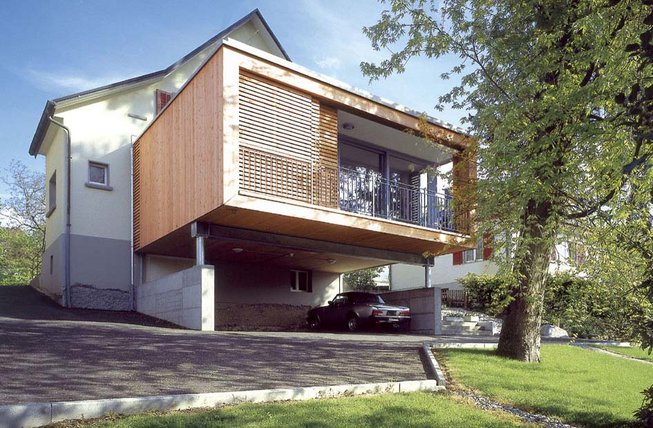

Seit Jahrzehnten erschwert das kleinstrukturierte Eigentum die Waldbewirtschaftung erheblich. Insbesondere die Wälder im Berggebiet sowie die in der Regel steilen, schlecht zugänglichen Schutzwälder erfordern parzellenübergreifende Holzernteverfahren.

Bestes Beispiel dafür sind Seilkrananlagen, welche aufgrund der topografischen Voraussetzungen ins Gelände eingepasst werden müssen. Nicht selten ist dabei eine Vielzahl von Waldeigentümern betroffen. An der Schwändeliflue beispielsweise querten die ausgeführten Bahnen jeweils etwa zehn Waldparzellen.

Wegweisendes Vorgehen in der Schwändeliflue

In den achtziger und neunziger Jahren war eine rechtlich abgesicherte Körperschaft Grundvoraussetzung für ein mit öffentlichen Geldern unterstütztes Schutzwaldpflegeprojekt. Diese Voraussetzung war im November 1996 mit ein Grund für den Zusammenschluss der Waldeigentümer an der Schwändeliflue.

Die Bereitschaft jedes einzelnen Genossenschafters, auf sein unmittelbares Verfügungsrecht zu verzichten und den Schutzwald fortan in gemeinsamen Aktionen zu pflegen, war ein wegweisender Schritt in der Luzerner Waldwirtschaft.

Zweiter Pionierzusammenschluss an der Rigi

Kurze Zeit später konnte an der Rigi auch die Schutzwaldpflegegenossenschaft der Luzerner Rigi-Gemeinden gegründet werden. Während Jahren waren diese beiden Genossenschaften des öffentlichen Rechts die einzigen Zusammenschlüsse von Waldeigentümern, die eine gemeinsame Zielsetzung verfolgten: Die Massnahmen gemeinsam planen, den Wald parzellenübergreifend und damit gemeinsam pflegen und das Holz gemeinsam vermarkten.

Fachlich geleitet wird die Genossenschaft durch einen Betriebsförster, welcher seinerseits durch den zuständigen kantonalen Revierförster unterstützt wird. Dieser ist für die Umsetzung der kantonalen Schutzwaldstrategie und die fachlichen Vorgaben zuständig. Gemeinsam legen die beiden Förster die Schwerpunkte der jeweiligen Jahresprogramme fest.

Die Beschlussfassung darüber obliegt der Generalversammlung der Genossenschaft, womit diese die Detailplanung, Umsetzung und Holzvermarktung durch den Betriebsförster auslöst. Fachliche und administrative Unterstützung bieten zudem der Leiter der Waldregion Entlebuch sowie der Leiter des Fachbereichs Schutzwald.

Gedankliche Wegbereiter für Regionale Organisationen

Die Einsicht, dass sich mit gemeinsam ausgeführte Tätigkeiten bessere und raschere Ergebnissenerreichen lassen, als wenn dieselbe Tätigkeit jeder Waldeigentümer alleine erledigt, führte im Kanton Luzern im Jahre 2006 zum Start des Projektes ‹Regionale Organisationen› (RO). Dieses hat zum Ziel, dass die Waldeigentümer zur gemeinsamen Bewirtschaftung ihres Waldes Trägerschaften bilden.

Im Gegensatz zu den Schutzwaldpflegegenossenschaften ist die Mitgliedschaft freiwillig, und die Waldeigentümer treten das Verfügungsrecht für ihre Parzelle nicht ab. Sie besitzen aber ein Vetorecht, und die betrieblich-fachliche Betreuung wird ebenfalls durch einen Betriebsförster sichergestellt.

Die übergeordneten Zielsetzungen der gemeinsamen Planung der Waldpflege und Holznutzung, der gemeinsamen Organisation der Waldarbeiten sowie die gemeinsame Vermarktung des Rundholzes sind wiederum identisch mit den beiden Schutzwaldgenossenschaften. Damit sollen die Produktionskosten gesenkt und der Holzerlös durch eine bessere Positionierung am Markt vergrössert werden.

Langfristig positive Wirkung der Professionalisierung

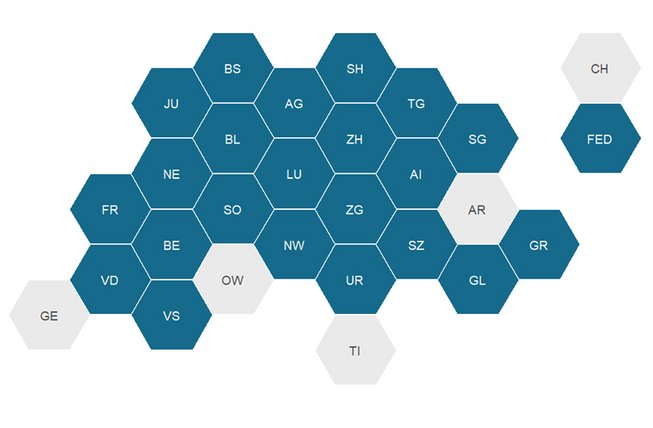

Inzwischen bestehen im Luzerner Wald elf RO. Diese decken mit ihren Perimetern den ganzen Kanton ab. Die Waldfläche der RO-Mitglieder erreicht 56% der Gesamtfläche (ohne die grösseren öffentlichen Betriebe des Staates sowie die grösseren Korporationen, die einen eigenen Förster angestellt haben). Das sind jedoch nur 43% der Waldeigentümer. Die restlichen nichtorganisierten Waldeigentümer lassen sich von den Vorteilen einer organisierten Zusammenarbeit nur schwer überzeugen.

Insgesamt profitiert der Privatwald von einer Professionalisierung, die längerfristig auch der nachhaltigen Sicherstellung der Waldfunktionen zugute kommt. Auch wenn die rechtlichen wie topografischen Waldverhältnisse an der Schwändeliflue mit denjenigen bei den Regionalen Organisationen nicht unmittelbar vergleichbar sind, ist die Vorbildfunktion für einen funktionierenden Privatwaldzusammenschluss klar ausgewiesen.

Link www.lawa.lu.ch