Das Haus, das aus dem Mischwald kam

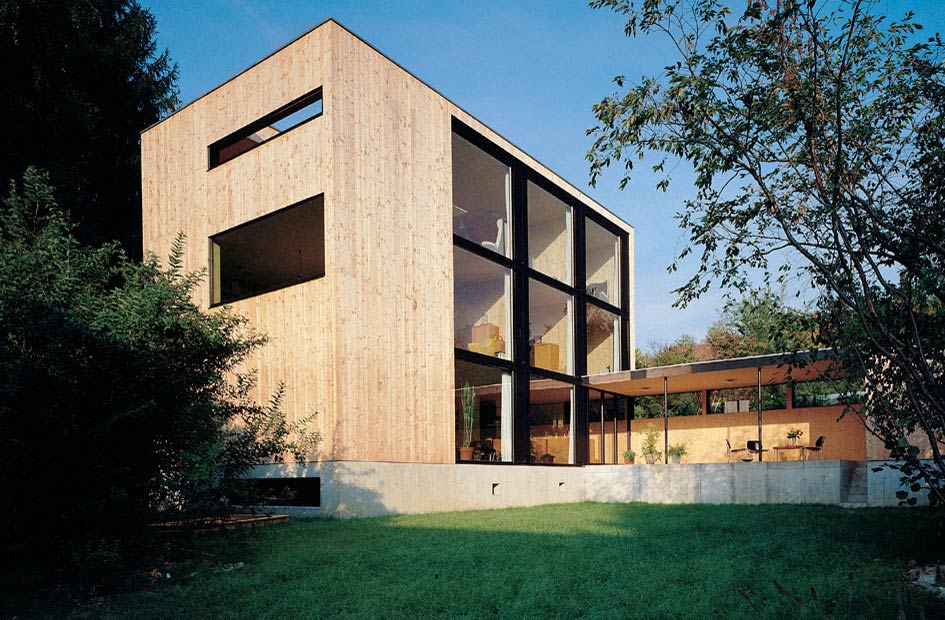

Das Ferienheim Büttenhardt von bernath + widmer Architekten zeigt, was sich aus Laubholz machen lässt.

Bilder Roland Bernath, Zürich

Das Hochmittelalter, die frühe Neuzeit konnten sich in unseren Breiten ein Leben ohne Eichenwald nicht vorstellen. Die lichten Haine boten Schweinen, Schafen und Ziegen reiche Nahrung. Das dauerhafte Holz der Bäume diente dem Schiffsbau, war Grundlage für tausendfach Alltägliches wie Bottiche und Rebpfähle und lieferte mächtige Balken für Brücken und Hausbau.

Ab dem 16. Jahrhundert verliert die Eiche als Fruchtbaum an Bedeutung. Eichenholz findet dagegen noch lange Verwendung – es ist im wahrsten Sinne des Wortes grundlegend für den Siegeszug der Eisenbahn ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein entstehen daraus Hunderttausende Schwellen für die Eisenbahn.

Mittlerweile ist der Anteil der einst weitverbreiteten Eiche aber auf bloss noch 2% im Schweizer Wald gesunken. Gute Erlöse für schöne Stämme ändern nichts daran, dass die Eiche heute waldbaulich nur noch eine Randerscheinung ist. Auch nicht die Tatsache, dass Eiche als Parkettholz derzeit in Mode ist. Denn wenn diese Mode wieder vorbei ist, was dann?

Kein Einzelfall

Solche Geschichten könnten manche Laubbäume aus dem Schweizer Wald erzählen. Viele althergebrachte Alltagsanwendungen von Laubholz sind schon seit Generationen in der Hand der Kunststoff- und Metallindustrie. Laubholzprodukte finden sich je länger je mehr nur noch in Nischen.

Das gilt nicht zuletzt auch für die Buche, mit einem Anteil von fast 20% die zweithäufigste Baumart bei uns. Das harte Holz war lange Zeit für Wohnzwecke gefragt: für Möbel, Parkett und Treppen ebenso wie für tausend Alltagsgegenstände von der Kochkelle über die Bürste bis zum Besenstiel. Sie alle kommen längst in anderen Materialien daher.

Bauklötze für Kinder mögen hie und da noch aus Buche sein, doch die einst weitverbreiteten Schulmöbel aus dem Holz sind kaum mehr anzutreffen. Die Zellstoffgewinnung, wo Buche früher gefragt war, hat sich ganz aus der Schweiz verabschiedet. Als Bodenbelag ist die Buche out. Selbst Bahnschwellen aus Buche sind angesichts billiger ausländischer Konkurrenz ein zähes Geschäft.

Was aber am meisten schmerzt: Für Konstruktionszwecke gibt es heute noch keine konkurrenzfähigen und wirtschaftlichen Produkte aus Buche, zumal nicht aus Schweizer Herstellung. So landen bei uns auch viele schöne Buchenstämme im Ofen, die da eigentlich gar nicht hingehörten, weil sie durchaus auch Material für hochwertigere Anwendungen böten als das Heizen mit Holz, so umweltfreundlich das ist.

Aufgehende Schere

Das ist nicht einfach nur unschön, sondern birgt auch Zündstoff. Denn im Schweizer Wald gibt es langsam, aber sicher mehr Laubholz – das konstatieren die regelmässigen Zählungen des Landesforstinventars. Damit öffnet sich für Laubholz und damit speziell auch für die Buche absehbar eine Schere: wenig Anwendungen, wenig Nachfrage, kaum Verarbeitungskapazität, während der Anteil im Wald steigt. Was tun?

Es gibt nur eine Antwort: Im Hinblick auf die Erfordernisse von morgen braucht es unbedingt gescheite Produkte aus Laubholz für wertschöpfungsstarke Anwendungen, vor allem im Baubereich. Die Fichte wird noch lange der ‹Brotbaum› der Holzwirtschaft sein und braucht waldpolitisch entsprechendes Augenmerk. Doch wenn wir es heute verpassen, die Nutzung von Laubhölzern im Bauwesen aufzugleisen, könnte uns das morgen teuer zu stehen kommen.

Dies um so mehr, als in Laubholz durchaus Potentiale stecken, die in Zukunft besonders gefragt sein könnten: Leimhölzer aus Buche zum Beispiel erbringen hinsichtlich Tragfähigkeit Bestleistungen. Wo schlanke und dennoch hochleistungsfähige Tragwerke gesucht sind, liegt der Einsatz solcher Lösungen nahe.

Wertschöpfung aus Buche

Die Schweizer Holzbranche ist mit Hochdruck daran, das neue Feld aufzurollen. Die breiteste Brancheninitiative im Zusammenhang Laubholz ist zweifellos das Projekt ‹Bauen mit Buche›. Es setzt sich zum Ziel, am Standort des zurzeit grössten Schweizer Laubholz-Sägewerks im Kanton Jura ein modernes Produktionscenter für Buchen-Leimholz zu erstellen.

Auf den speziell für die Buchenholz-Verarbeitung entwickelten Anlagen sollen in einigen Jahren im Zweischichtbetrieb jährlich über 20000 Kubikmeter Leimholzprodukte und Hochleistungselemente aus Holz für den konstruktiven Holzbau hergestellt werden.

Ein Teil des benötigten Schnittholzes würde im bestehenden Sägewerk vor Ort erzeugt. Zusätzlich würde getrocknetes Buchen-Schnittholz von weiteren Schweizer Sägewerken zugekauft. Am Ende sollen bis zu 70000 Kubikmeter Buchen-Stammholz jährlich aus Schweizer Wäldern zu hochwertigem Konstruktionsholz verarbeitet werden. Projektträger ist die 2014 gegründete Fagus Jura SA, deren Aktionäre aus der Schweizer Wald-, Holz- und Bauwirtschaft stammen.

Schaffhauser Pioniertat

Im Laufe der letzten Jahre ist bereits eine ganze Anzahl Bauten entstanden, die als Piloten 1:1 austesten, wie die bauliche Verwendung von Laubholz aussehen könnte. Die Zürcher Architekten bernath + widmer zum Beispiel haben zusammen mit dem bekannten Appenzeller Holzbauingenieur Hermann Blumer gezeigt, was sich aus einem ‹querbeet› zusammengesetzten Holzschlag aus einem Mischwald und viel Köpfchen machen lässt.

Die Konstruktion ihres Ferienheims im schaffhausischen Büttenhardt ist ein an heutige Anforderungen angepasster Bohlenständerbau, wie er vom 17.–19. Jahrhundert in der Region verbreitet war. Mit dem Holzbausystem lassen sich verschiedene Holzarten kombinieren. Das gesamte äussere Tragwerk wurde aus Eiche (20 x 20 cm) erstellt und mit Föhrenbohlen ausgefacht. Für die inneren Deckenaufbauten kam vorwiegend Buche zum Zug.

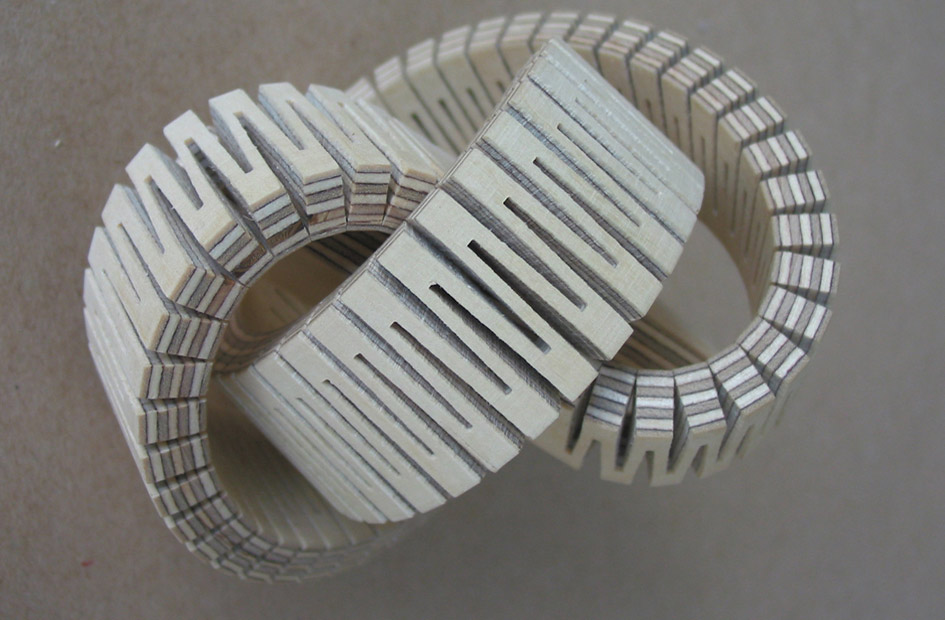

Die gefällten Stämme wurden vor Ort mit einer mobilen Säge vorkonfektioniert und mit einer neuentwickelten Bohreinrichtung vom Kern befreit. Das Loch entspannt den Balken, verkürzt die Trocknungsphase und verringert die Rissbildung. Bereits bei geringeren Stammdurchmessern konnte so wenigstens ein Balken zugeschnitten werden.

Auf diese Weise gewann man hochwertiges Bauholz aus Rundholz, das sonst lediglich zu Brenn- oder Industrieholz getaugt hätte. Das Verfahren der Kernbohrung erschliesst auch eine Reihe leistungsfähiger Lösungen für Verbundelemente. Durch die gebohrten Balken können beispielsweise Zugstangen eingezogen werden.

Vielbeachteter Pilot in Zürich

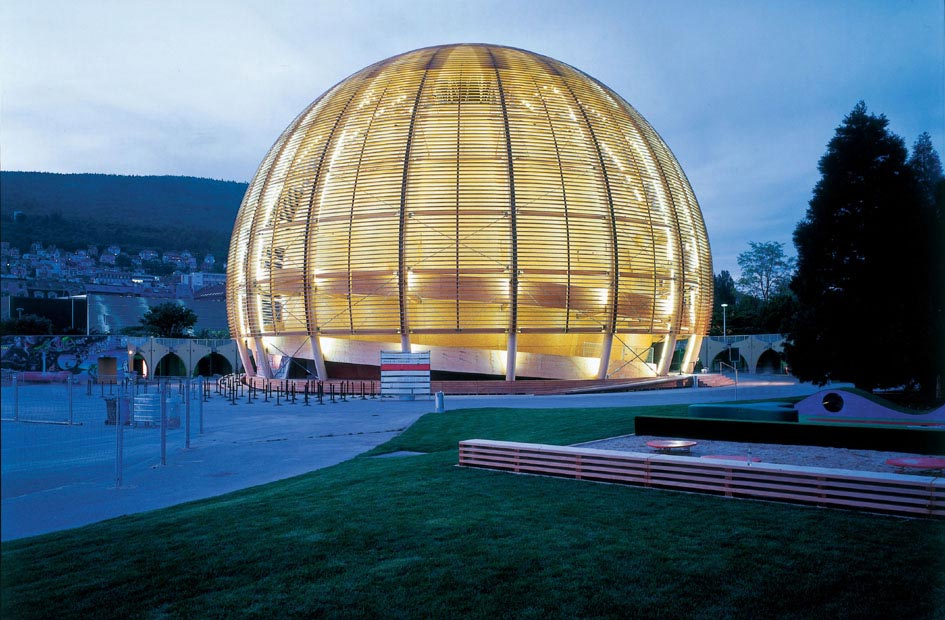

Prominentestes Beispiel der derzeit auf Hochtouren laufenden Suche nach tragfähigen Lösungen für das Bauen mit Laubholz ist sicher das ‹House of Natural Resources› der ETH Zürich. Der Bau ist ein eigentliches Labor für nachhaltiges Bauen, an dem die ETH neue Technologien und Bauteile testet, die sonst noch nirgends verwendet wurden.

So kommt beim Projekt etwa eine neuentwickelte Holz-Beton-Verbunddecke mit Buchenholz zum Einsatz. Eine rund vier Zentimeter starke Buchenholz-Furnierplatte dient sowohl als Schalungselement als auch als Armierung. Taschenförmige Vertiefungen in der Platte gewährleisten den Verbund mit der 16 cm dicken Betonschicht. Derart entsteht eine Verbunddecke, die ähnlich gut trägt wie Stahlbeton.

Auch die Rahmenkonstruktion des ‹House of Natural Resources› ist bemerkenswert: Die Stützen bestehen zu 100% aus Eschenholz. Die Träger sind aus Esche und Fichte zusammengesetzt, um die Festigkeit zu erhöhen. Für beide Komponenten wurde Brettschichtholz verwendet. Die Knoten, in denen sich Träger und Stütze treffen, sind damit aus Laubholz und besonders steif.

Zudem sind alle Träger mit einem Kabel vorgespannt, das im Innern durch das Holz geht. Die Träger zentrieren sich dadurch selber, und die gesamte Tragkonstruktion ist besonders verformbar, was sie deutlich erdbebensicherer macht. Der spannende Pilotbau ist 2015 im Zuge des Prix Lignum mit dem Laubholzpreis des BAFU ausgezeichnet worden.

Link Lignum-Holzbulletin 113/2014: Eiche, Buche, Esche, Föhre, Tanne