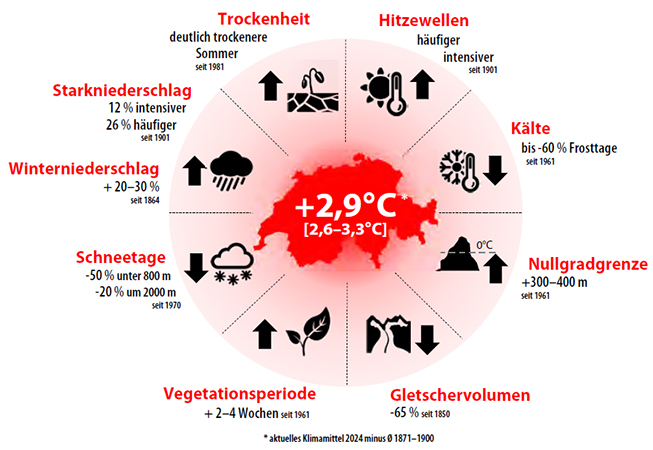

Klimawandel-Risiken für die Schweiz bis 2060

In den vergangenen Jahren ist es häufiger zu trockenen Sommern gekommen. Diese Entwicklung wird sich laut Einschätzungen des Berichts mit dem Klimawandel fortsetzen: Bis 2060 wird im Sommer bis zu einem Viertel weniger Regen fallen, und Trockenperioden werden generell länger dauern. Dies hat weitreichende Auswirkungen auf die Land- und Waldwirtschaft, aber auch auf die Ökosysteme.

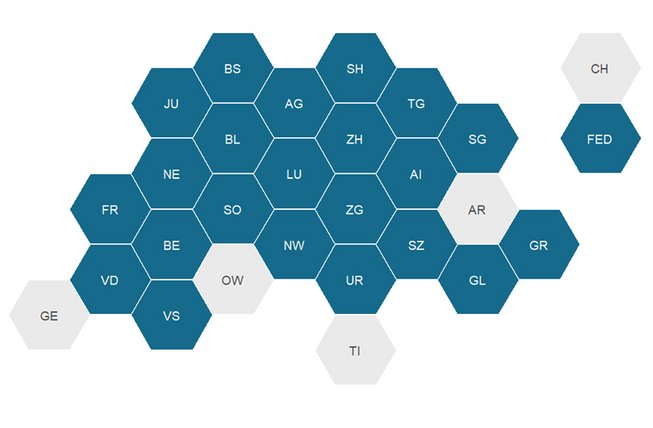

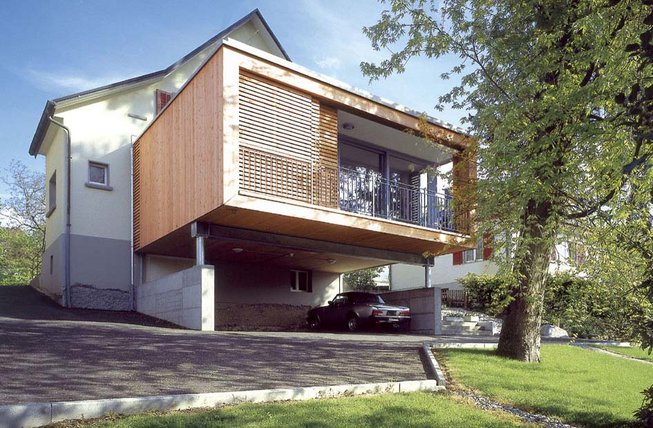

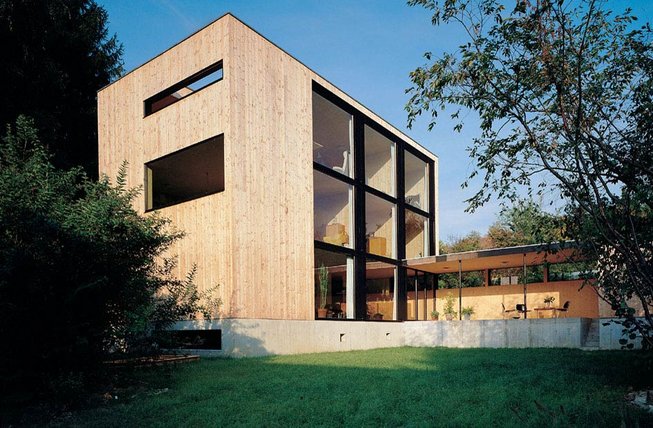

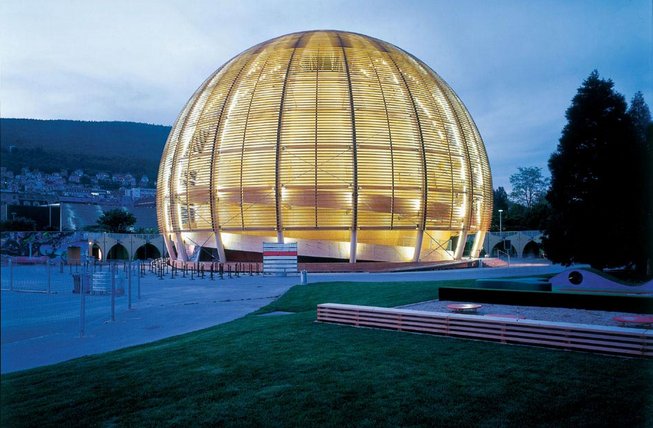

Grafik Bericht ‹Klima-Risikoanalyse für die Schweiz›

Ins Bild klicken, um zum Bericht zu gelangen (PDF, 3 MB)

Der Bericht identifiziert 34 Risiken für die Schweiz, die durch die Folgen des Klimawandels entstehen. Diese lassen sich fünf sektorübergreifenden Herausforderungen zuordnen: der zunehmenden Hitzebelastung, der vermehrten Sommertrockenheit, den steigenden Durchschnittstemperaturen, dem wachsenden Risiko von Naturgefahren und der Veränderung von Lebensräumen und der Artenzusammensetzung. Die Analyse zeigt auch, dass Einsparungen bei der Heizenergie in milden Wintern oder eine höhere Stromproduktion im Winter, wie sie der Klimawandel begünstigt, die Risiken nicht zu kompensieren vermögen.

Die zunehmende Hitzebelastung stellt für die menschliche Gesundheit heute und in Zukunft das grösste Risiko dar. Mit der Alterung der Gesellschaft wird dieses Risiko steigen. In der Hitze ausgesetzten Wirtschaftssektoren, wie zum Beispiel in der Bau- und Landwirtschaft, kann es zu einem Rückgang der Produktivität kommen. Hitzebedingte Schäden können den Betrieb und Unterhalt von Infrastrukturen verteuern, zum Beispiel im Bahn-, Strassen- oder Stromnetz. Darüber hinaus betreffen Hitzeperioden auch die Land- und Forstwirtschaft.

Waldschäden durch Trockenheit und Brände

Auch die Waldwirtschaft in der Schweiz ist von Trockenheit betroffen. In den vergangenen Jahren sind die Waldschäden in allen Regionen deutlich angestiegen. Dadurch reduziert sich nicht nur das Holznutzungspotential, sondern auch die Erbringung wichtiger anderer Waldleistungen wie etwa der Schutzvor Naturgefahren. Dies kann weitreichende Konsequenzen für den Schutz von Menschen, Siedlungen, Verkehrs- und anderen Infrastrukturen vor Naturgefahren haben.

Trockenes und windiges Wetter begünstigt die Ausbreitung von Waldbränden. Neben den unmittelbaren Schäden durch den Verlust von Bäumen und Tieren sowie den Kosten für Löscharbeiten und Wiederaufforstung werden durch Waldbrände auch Waldleistungen, namentlich die Schutzfunktion und die Kohlenstoffspeicherung, längerfristig beeinträchtigt.

Auswirkungen auf die verarbeitende Industrie

Mit Blick auf die Holznutzung ist nach wie vor die Fichte von erstrangiger Bedeutung. Sie reagiert allerdings empfindlich auf Trockenheit und ist im Klimawandel entsprechend vulnerabel. Auf rund 38% der zugänglichen Waldfläche ist die Fichte die vorherrschende Baumart, und von allen Baumarten hat die Fichte mit 44% den höchsten Anteil am Gesamtholzvolumen.

Langfristig werden in der Schweiz besser an Trockenheit angepasste Bäume nachwachsen. Allerdings erfolgt die Anpassung der Waldwirtschaft im Vergleich zur Landwirtschaft weniger schnell, weil der Wald Zeit braucht, um eine Baumgeneration zu erneuern. Es wird erwartet, dass es mit dem Klimawandel zu einem Rückgang von wirtschaftlich wertvollen Arten, vermindertem Wachstum und Einkommensverlusten für die Waldbesitzer kommt. Auch die Holzindustrie ist betroffen, welche auf das vorherrschende Nadelholz ausgerichtet ist.

Link BAFU-Dossier