Holzeigenschaften ganz neuer Art

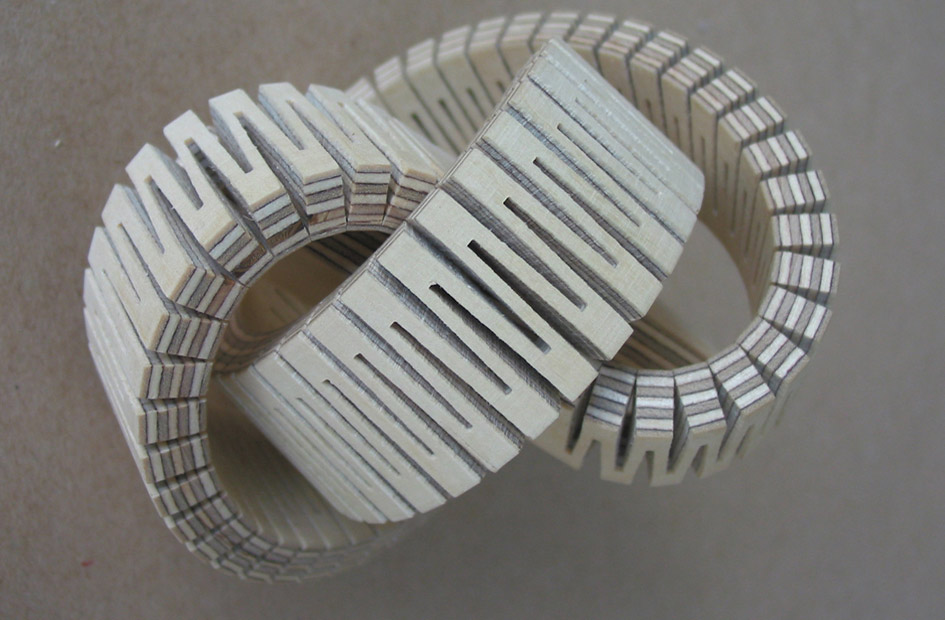

Prototyp eines Lavabos aus modifiziertem Buchenfurnier. Die an der ETH Zürich entwickelte Beschichtungstechnologie verleiht dem Holzwaschbecken einzigartige wasser- und ölabweisende Eigenschaften. Das omniphobe Holzwaschbecken wird derzeit einem Praxistest im NEST an der Empa Dübendorf ausgesetzt.

Bild Empa Dübendorf

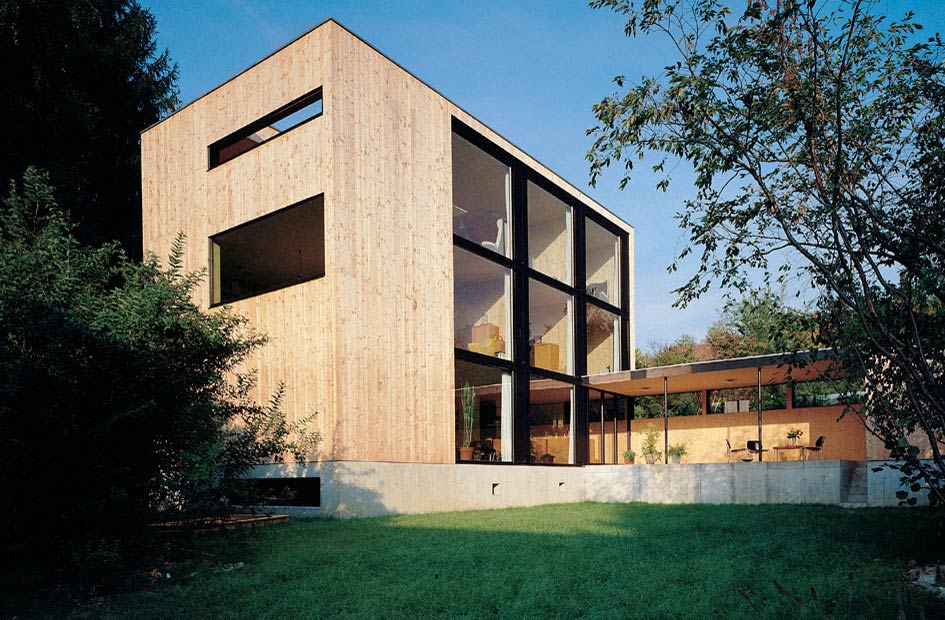

Fassaden aus Holz weisen je nach Funktion und geografischer Lage der Bauten unterschiedliche Gesichter auf. In der Berglandschaft prägen braungebrannte Holzhäuser und weit ausladende Dächer die Ortsbilder. Doch erobert der Holzbau seit einiger Zeit auch den urbanen Raum. Diese Bauwerke dienen andern Zwecken, sehen anders aus und entsprechen so städtischen Erwartungen. Dabei verzeichnen mehrgeschossige Bauten einen erheblichen Zuwachs; Fassaden aus Holz sind hier ein wichtiger Bestandteil.

Vielfalt der Materialien und Oberflächen

Detailliert informierte Michael Truskaller von Holzforschung Austria (Wien) über Werkstoffe und Beschichtungen bei Holzfassaden und deren Eignung zum Schutz gegen Witterung und Wetter. Er betonte, dass nebst der Auswahl geeigneter Werkstoffe für Holzfassaden deren Planung und auch das Einhalten von Konstruktionsgrundsätzen bei fachgerecht ausgeführten Details wesentliche Erfolgsfaktoren seien.

Verbreitet ist die Kategorie der Vollholzmaterialien wie Bretter, Profilbretter und Leisten sowie Spezialanwendungen wie etwa Schindeln. Deren Eigenschaften werden massgeblich durch die gewählte Holzart, die Holzqualität und Sortierung sowie weitere Parameter wie Dimension und Ausführung, Keilzinkung, Jahrringlage u.a. beeinflusst.

Zudem können Fassaden aus Vollholz beschichtet oder unbeschichtet ausgeführt werden. Vertikal, horizontal oder diagonal an der Fassade angeordnet, ist bei diesen Materialien das rasche Abfliessen von Oberflächenwasser ein entscheidender Faktor für eine möglichst lange Lebensdauer. Ohne fachgerecht ausgebildete Details geht dabei nichts.

Mit Ausnahme von Dreischichtmassivholz- und Sperrholzplatten lässt sich diese Vielzahl an Fassadenmaterialien unbehandelt einsetzen, doch betonte Truskaller, dass unabhängig von der gewählten Holzart dabei ein Vergrauen der Oberfläche unvermeidlich sei. Eine Behandlung der Oberflächen dient dem Schutz vor Licht und Feuchte, dem physikalischen und dem chemischen Schutz, der Farbgestaltung und deren Erhalt sowie einer leichteren Pflege. Bekannt sind transparente und halbtransparente sowie deckende Lasuren. Jede Beschichtung verlange aber ein regelmässiges Warten, betonte Truskaller.

Dem Holz gezielt neue Eigenschaften verleihen

Aus zwei Forschungsbereichen der Schweiz wurde berichtet, wie durch gezielte Massnahmen Holzeigenschaften zu optimieren sind. Tina Künniger von der Abteilung Angewandte Holzforschung an der Empa Dübendorf berichtete über Forschungsarbeiten mit fibrillierter Zellulose (NFC/Nanofibrillierte Cellulose), deren Potential als neuartiges biologisches und erneuerbares Additiv ausgeschöpft werden soll, um Leistung und Dauerhaftigkeit von Holzbeschichtungen im Aussenbereich zu verbessern.

Künniger bezeichnet NFC als multifunktionales Additiv, welches verschiedene Eigenschaften der Holzbeschichtung verbessere und deren Leistungsfähigkeit positiv beeinflusse. NFC verändert das Fliessverhalten der Bindemittel, vermeidet glänzende Oberflächen und reduziert die Rissausbildung während des Aushärtens und während der Bewitterung. Derzeit geht die Suche nach Industriepartnern, um NFC-modifizierte Beschichtungssysteme in der Praxis zu testen.

Bei der Arbeitsgruppe ‹Holzoberflächen und Grenzflächen› in der Professur für holzbasierte Materialien der ETH Zürich wird für die angestrebte Aufwertung von Holzoberflächen sowie deren physikalische und chemische Charakterisierung der Begriff der ‹Funktionalisierung von Holzoberflächen› verwendet. Dies umschreibt grundsätzlich die mit Beschichtungen und Modifizierungen von Holzoberflächen verbundenen Ziele.

Es geht um eine geplante und möglichst dauerhafte Behandlung von Holz an Fassaden für eine hohe Haltbarkeit unter den nicht immer freundlichen Witterungsbedingungen in unseren Breitengraden. Zwei Bereiche werden derzeit bearbeitet. Mit vergleichsweise sehr dünnen Schutzschichten, welche Ästhetik und Haptik der natürlichen Holzoberflächen bewahren, wird ein Stabilisieren gegen Umwelteinflüsse wie UV-Licht, Wasser und biologischen Abbau des Holzes angestrebt.

Weiter wurde eine durch die Natur inspirierte omniphobe Holzoberfläche erzeugt, die sich durch ein geringes Benetzungsverhalten und wasserabweisende Eigenschaften auszeichnet. Im Experimentierhaus NEST an der Empa Dübendorf wird derzeit ein Waschbecken aus Holz als Demonstrationsobjekt einem Praxistest unterzogen.

Ausserdem werden Entwicklungen im klassischen Oberflächenschutz verfolgt – ein Substratschichtverfahren, das über elektrostatische Wechselwirkung funktionale Nanomaterialien auf die Holzoberfläche abscheidet, um wasserabweisende Eigenschaften und UV-Schutz zu optimieren. Ein anderes Verfahren arbeitet mit anorganischen Materialien auf Holzoberflächen, die Schutzschichten erzeugen, welche die natürliche Erscheinung des Holzes kaum beeinflussen.

Holzpatina durch Natur oder Kontrolle?

Holz an Fassaden tendiert zu optisch sichtbaren Veränderungen durch UV-Licht, Auswaschung und biologische Einflüsse. Ein Vergrauen oder je nach geografischer Lage auch ein Verbraunen scheint unvermeidlich. Aus der Schilliger Holz AG (Küssnacht) wurde durch Ernest Schilliger und Andreas Bachmann (B. Bachmann AG) über die beiden Verfahren des biologischen Vorvergrauens und jenes durch Einfärben der Lamellen vor der Montage berichtet.

Prozesse und Resultate der Verfahren unterscheiden sich. Das biologische Vorvergrauen arbeitet mit naturgegebenen, beschränkt kontrollierbaren Parametern wie Luftfeuchte, UV-Bestrahlung, Lufttemperatur, Regenintensität usw. Eine definierte Patina ist so nur schwer erreichbar. Anders beim Einfärben der Lamellen mit technischen Hilfsmitteln, bei dem sich die Patina, welche in der ersten Zeit die Fassaden prägt, ziemlich präzise steuern lässt.

Erscheinungsbild und technische Funktionstüchtigkeit einer Holzfassade haben nicht zwangsläufig einen Zusammenhang. Hanspeter Kolb von der Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau in Biel zeigte klar auf, dass eine entsprechende frühzeitige Information der Bauherrschaften wichtig ist, um Enttäuschungen vorzubeugen.

Vor allem die mit der Zeit auftretenden farblichen Veränderungen sind bei Holzfassaden besonders augenfällig. Wichtiger aber ist es gemäss Kolb, durch einen dauerhaft wirksamen Witterungsschutz und durch konstruktive Massnahmen ein rasches Austrocknen von Holzfassaden zu sichern und diese so zu einem tatsächlich nachhaltigen Bauteil zu machen.

Empfehlungen der Lignum und praktisches Wissen

Am Schluss des Statusseminars 2016 von S-WIN standen praktische Überlegungen von Seite Lignum und der gastgebenden Firma Kälin & Co. AG. Hansueli Schmid von Lignum in Zürich berichtete über die vielseitig vernetzte Aktivität in bezug auf das in der Norm SIA 469 geforderte ‹Wiederherstellen der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit für eine bestimmte Dauer›, welche auch Holzfassaden betrifft.

Schmid orientierte in diesem Zusammenhang über das gemeinsam mit dem Verband Schweizer Hobelwerke VSH erarbeitete Lignum-Gütezeichen für Fassadenschalungen in Holz. Dessen Qualitätsanforderungen werden durch den Kompetenzbereich Holz- und Oberflächenbehandlung der Berner Fachhochschule AHB als unabhängiges Prüfinstitut überwacht. Die so gesammelten Erkenntnisse sollen in zusätzliche Konstruktionsempfehlungen einfliessen und in einer technischen Dokumentation in der Lignum-Reihe Lignatec zusammengefasst werden.

Anschaulich und mit vielen praktischen Beispielen und Ratschlägen referierte Hans-Ueli Kipfer von Kälin & Co. AG, Hobel- und Oberflächenwerk Winterthur. Er brachte seine Empfehlungen prägnant zum Ausdruck: ‹Entscheidend für die Dauerhaftigkeit farblich beschichteter Holzfassaden ist die Grenzschicht Holz/Farbe. Voraussetzung dazu sind das richtige Holz, richtig bearbeitet, und geeignete Anstrichstoffe, richtig appliziert.›

Was leicht gesagt ist, ist aber noch lange nicht leicht und richtig getan. Kipfer zeigte auf, dass Holzbearbeitung und industrielle Applikationstechnik von Anstrichstoffen noch längst nicht fachliches Allgemeinwissen sind. Entscheidend sind demnach korrekt gehobelte und geschliffene Holzoberflächen und die Applikationsart von Grundierung und Anstrichen. Er betonte, dass beschichtete, glattgehobelte und sägerohe Oberflächen sich nicht vergleichen liessen, indes in etwa dieselben Unterhaltsfristen aufwiesen. Was ein Kunde auswähle, sei eigentlich rein eine Frage der Optik, des erwünschten Erscheinungsbildes also.

Link www.s-win.ch/statusseminar (Präsentationen des Anlasses online)