Bild Pierre Boss, Renens

Eine Säule von drei Metern Höhe, welche eine zentrische Last von 20 Tonnen tragen soll, wiegt aus Mauerwerk 420 Kilo, aus Eisenbeton 300 und aus Stahl gegen 80 Kilo. Nadelholz trägt diese Last lediglich mit 60 Kilogramm Eigengewicht. Unter einer Belastung mit Zugkräften sind diese Unterschiede noch einmal deutlicher.

Holz ist ein ausgesprochen anisotropes Material – weist also nicht nach allen seinen Richtungen dieselben Eigenschaften auf. Seine hervorstechende Eigenschaft ist die Orientierung längs zur Stammachse des Baumes. Parallel zur Faser kennt Holz eine hohe mechanische Festigkeit. Quer zur Faser ist es genau umgekehrt: In dieser Richtung sind die Festigkeitswerte von Holz bescheiden.

Deutlich zeigen sich die daraus gegebenen Materialeigenschaften beim Schwinden und Quellen des Holzes unter Einfluss von Feuchte. Die entsprechenden Formveränderungen bemessen sich in den drei Hauptrichtungen sehr unterschiedlich: Die Faustregel für die Schwindmasse längs, radial und tangential zur Faser lautet 1 zu 10 zu 20.

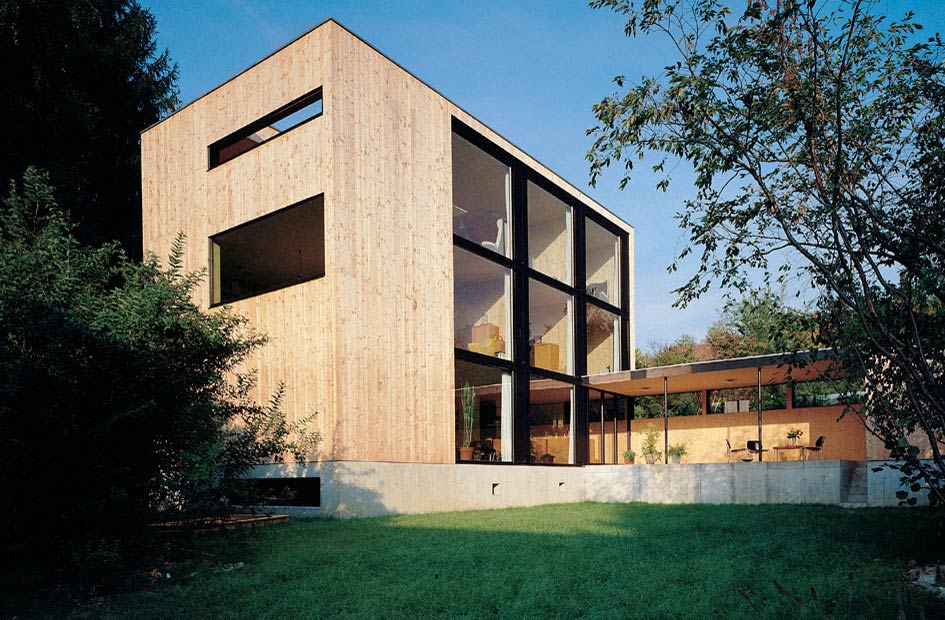

Zu diesen Festigkeitseigenschaften kommt die einmalige Fähigkeit von Holz, gleichzeitig zu tragen und zu isolieren. Holz ist eine schlechter Wärmeleiter und damit gut isolierend. Seine Oberflächentemperatur liegt in der Regel nur wenig tiefer als die Raumtemperatur. Dies bewirkt eine geringe Wärmeabstrahlung und ist Grund für das warme Gefühl, das Holz vermittelt.

Dies alles ist grundlegend für die Be- und Verarbeitung von Holz. Es ist für die Holzfachleute wichtig, diese Holzeigenschaften nicht nur zu kennen, sondern auch klug zu nutzen. Beispielsweise werden Tragwerke aus Holz derart konstruiert, dass die Hölzer möglichst längs zur Faserrichtung beansprucht sind.

Aus der Not wird eine Tugend

Bis zum Maschinenzeitalter, bis zum erfolgten Prozess der Mechanisierung von handwerklicher Arbeit, waren die Holzprodukte weitgehend den unterschiedlichen Eigenschaften der zur Verfügung stehenden Holzarten zu- und untergeordnet.

Der Einfluss der maschinellen Fertigung (Dampfkraft und Elektrizität) und in letzter Zeit auch die computergesteuerten Prozesse haben Werkzeuge, Bearbeitungsmaschinen und mechanische wie chemische Verbindungsmittel verfeinert. Dies führt zu Roh-, Halbfertig- und Endprodukten aus Holz, deren Eigenschaften sich nicht mehr einfach auf regionale, sondern auf nationale und globale Bedürfnisse und Märkte ausrichten.

Für die Verarbeitung von Holz ist der Grad seiner Homogenität wesentlich. Hölzer mit ungleichmässiger Struktur sind für manche Zwecke, beispielsweise für Furniere oder Drechslerei, ungeeignet. Nicht ohne Grund sind z.B. die Nadelhölzer beliebte Nutzholzsortimente, denn sie verfügen generell über einen recht hohen Homogenitätsgrad. Dies ergibt sich aus ihrem innern Aufbau, der zu rund 95% aus einer einzigen Zellart besteht.

Laubhölzer sind, gegeben aus ihrem viel reichhaltigeren anatomischen Aufbau, von Art zu Art sehr unterschiedlich. Im immergrünen Regenwald tropischer Gebiete können zudem Hölzer höchster Homogenität wachsen, weil klimabedingt übers Jahr durchgehend Holzzellen nachwachsen und keinerlei nennenswerte Jahresringe entstehen.

Zerlegen und neu fügen

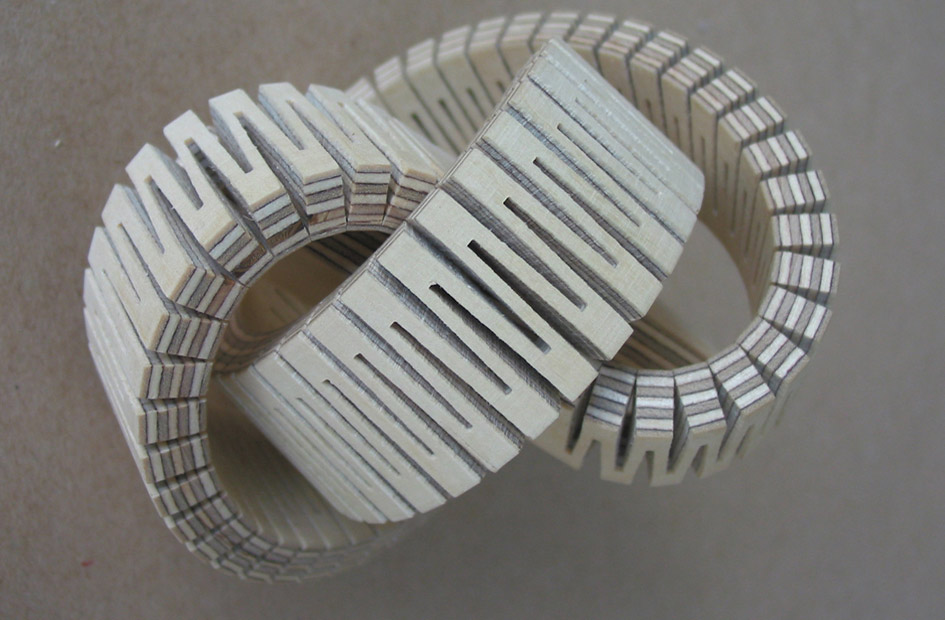

Um die anerkannt günstigen und auf dem Markt akzeptierten und gesuchten Holzeigenschaften auch in Serienprodukten zu nutzen, haben sich Industrie und Handwerk immer wieder neu Mittel und Wege einfallen lassen, die Homogenität von Holz zu optimieren. Vereinfacht ausgedrückt ging und geht es dabei um ein Zerlegen und Neufügen von Holz, und zwar in allen räumlichen Dimensionen.

Aus dem seiner Natur nach inhomogenen Stoff Holz werden heute homogenisierte Produkte gefertigt, also solche mit messbar gleichen Eigenschaften. Moderne Herstellungsprozesse erlauben es, die durch den Baum gegebenen Grenzen in jeder Dimension zu überwinden. Holz ist längst nicht mehr allein als Balken oder Brett verfügbar, sondern auch in Form von theoretisch unendlich langen verleimten Balken und Platten, deren Dimensionen allein aufgrund der Transportbedingungen beschränkt sind.

Materialkombinationen

Bereits bei der handwerklichen Produktion von Balken und Brettern, zuerst mit Axt und Dexel, später mit der Säge ging es für den Bau von Schiffen, Häusern und Geräten darum, die gewonnenen Holzteile erneut kraftschlüssig zusammenzufügen. Dazu kamen Verbindungen mit andern Materialien. Die nach und nach verfügbaren Beschläge aus geschmiedetem Eisen ersetzten die reinen Holz–Holz-Verbindungen: Hartholzdübel, Keile, Federn und Schwalbenschwänze. Mitte des 19. Jahrhunderts begann mit den Dampfmaschinen die kostengünstige Serienproduktion von Nägeln.

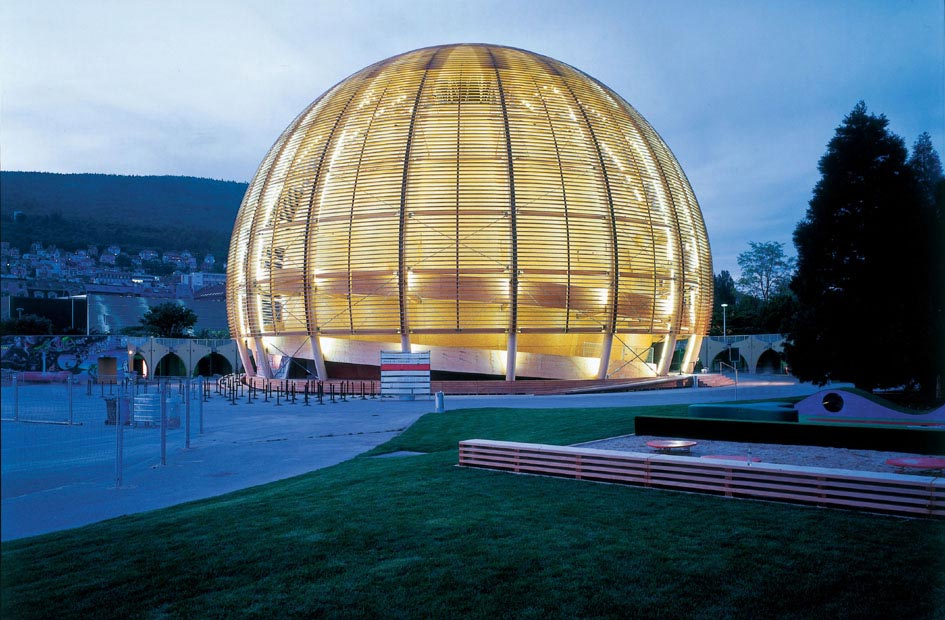

Der deutsche Ingenieur Otto Hetzer übertrug 1906 die Leimtechnik der Schreiner mit seinem Patent für gebogene, verklebte Brettschichtträger aus zwei oder mehr Lamellen 1906 breit anwendbar und deshalb weltweit erfolgreich auf das Konstruieren weitgespannter Tragwerke aus brettschichtverleimtem Holz.

Das Keilzinken ist ein entsprechendes Verfahren, mit dem durch das Einschneiden der Stirnflächen der Hölzer und deren Verleimen theoretisch unendlich lange Stäbe oder Bretter zu produzieren sind. Heute lassen sich mit der bereits seit den 1940er Jahren bekannten Nagelung von Brettstapeln und durch Quervorspannung und Verleimen oder über das Zusammenfügen der Tragwerke mit Metallen, Beton, Kunststoffen höchst leistungsfähige Konstruktionen aus Holz planen und erstellen.

Holzwerkstoffe

In zusätzlich verfeinerter Form lässt sich Holz auf vielfältige Weise zerkleinern und neu fügen. Es wird zu Leisten gesägt, als Furnier gemessert oder geschält, zu Holzwolle gehobelt, zu Spänen zerspant oder zu Fasern zerfasert. Je nach angewendetem Verfahren entstehen unterschiedliche Zwischen- oder Endprodukte, sogenannte Holzwerkstoffe, aber auch die Grundstoffe zur Herstellung von Papier, Karton oder Textilien.

Unter den Holzwerkstoffen werden heute jene aus Vollholz, Furnieren, Spänen und Fasern unterschieden. Mit den Holzwerkstoffplatten wurde das Holz sozusagen neu erfunden, denn sie sprengen naturgegebene Grenzen und erweitern das Spektrum von Holz konsequent und entscheidend.