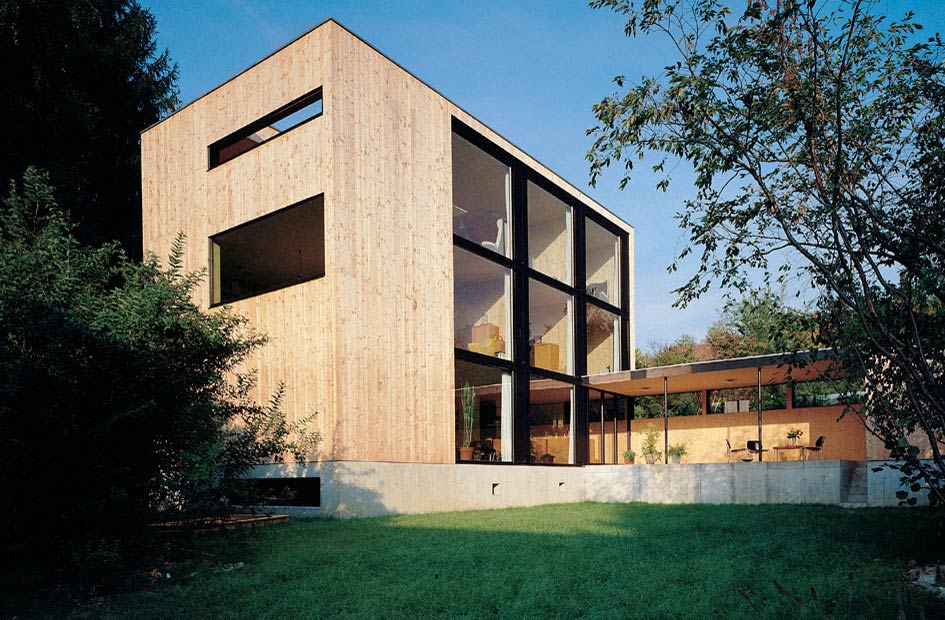

Die Arbeiten der Projektwoche fanden an einem besonderen Ort statt: in den Büroräumen, die im soeben fertiggestellten Neubau der Firma Holzbau Beer AG in Ostermundigen im mächtigen Fachwerk eingebettet sind, das die Produktionshalle des Unternehmens überspannt. Diese inspirierende Umgebung in einem modernen Loft aus Holz mit seiner herausragenden Akustik erlaubte ein intensives Arbeiten. Hier konnten die drei Gruppen von je drei Studierenden eine Woche lang fast klösterlich abgeschieden wirken, essen und auch übernachten.

Volle Konzentration

Intensive Arbeit und Lösungssuche im Team war die Devise an der Projektwoche der AHB bei Beer Holzbau AG in Ostermundigen.

Bild AHB

Die Projektwoche ist Teil des Studiums und ermöglicht es den Studierenden, ihr Wissen in einem konkreten Praxiszusammenhang umzusetzen. Die Auftraggeber, das Architekturbüro Grünenwald Schmid Architekten GmbH aus Bern und die Beer Holzbau AG, formulierten zu Beginn der Woche ihre Erwartungen. Der Auftrag lautete, eine moderne Raumzelle zu entwickeln, welche unterschiedlichen Verwendungszwecken dienen kann. Beispiele dafür sind Unterkünfte für Flüchtlinge, Schutzbauten, Notunterkünfte, Wohnzellen, Event- oder Sportveranstaltungsmodule.

Sharing Economy als Megatrend

Tendenziell sollte und dürfte der künftige Wohnraumbedarf abnehmen. Dies aus Kostengründen, aber auch aus dem Wunsch heraus, auszulagern, was nicht zwingend zum angenehmen Wohnen gehört. ‹Sharing› kann auch hier zu neuen Lebensformen führen. Anstelle eines grossen Badezimmers mit eigener Wellness-Oase nutzt man gern ein Spa im Quartier, und statt eines eigenen Büros tut ein Business-Hub in der Nähe denselben Dienst. Damit reichen einer Person 30 m2 Wohnfläche. Dieses Suffizienzprinzip ist in grossen, urbanen Lebensräumen bereits erfolgreich eingeführt. Für die Architektur bedeutet das, den Wohnraum flexibel und generationenfähig zu gestalten.

Zudem entsteht Bedarf an Kleinwohnräumen zum Beispiel bei Naturkatastrophen, aufgrund von Flüchtlingsströmen oder auch bei der Umsiedlung grosser Arbeitgeber. In derartigen Fällen muss rasch entsprechend viel Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Bau und Logistik müssen in solchen Fällen schnell und effizient sein. Hier bietet sich die Modulbauweise als geeignete Lösung an. Kunden sind Gemeinden, der Kanton, der Bund, aber auch Hilfswerke oder private Firmen und Institutionen.

Systematisch aufgebauter Designprozess

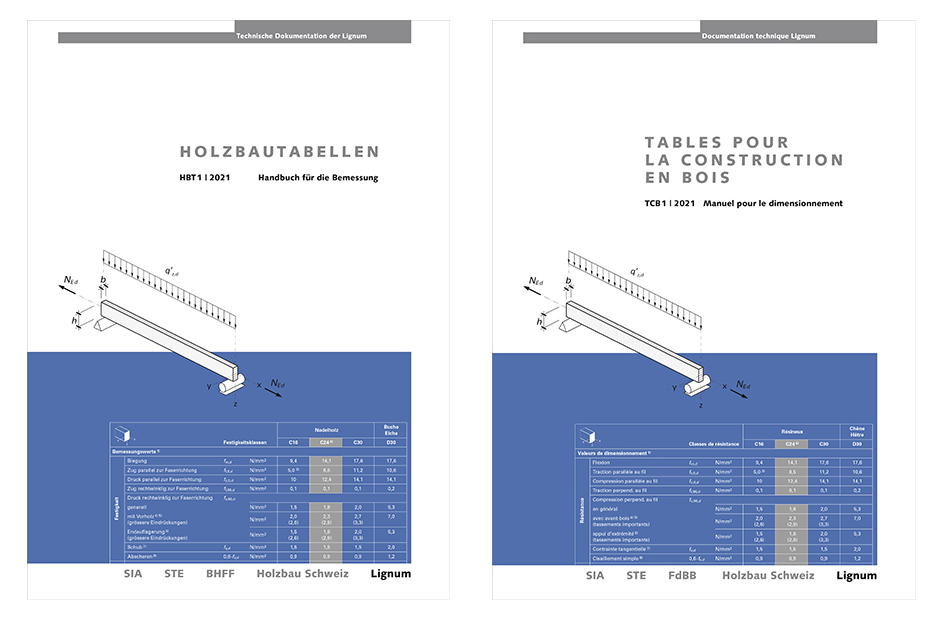

Die Modulbauweise zeichnet sich durch eine umfassende Systematisierung, einen hohen Grad an Vorfertigung und die Möglichkeit eines einfachen Zusammenbaus aus. Dafür ist der Holzbau wie kaum eine andere Bauweise prädestiniert. Grundsätzlich würden sich ja auch Schiffscontainer als Wohnzellen für diesen Zweck anbieten. Allerdings ist dabei der zu erwartende Wohnkomfort gering. Auch Gewicht und überdimensionierte Festigkeit solcher Stahlcontainer sind für den Wohnraum-Anspruch nicht wirklich attraktiv, ganz abgesehen von den absehbaren Schwierigkeiten bezüglich Tageslicht oder Dämmung.

Um effizient zu tragfähigen Ideen zu kommen, dienten für die Projektwoche unterschiedliche Prozessschritte. Sie standen in einem inneren Zusammenhang und sollten das systematische Vorgehen fördern. Definiert wurden sechs Schwerpunkte: Verstehen, Beobachten, Sichtweise definieren, Ideen finden, Prototypen entwickeln und Testen. Diese Schritte des Vorgehens wurden durch wissenschaftliche und erfahrungsbasierte Inputreferate flankiert. In drei Arbeitsgruppen wurden Ideen und Konzepte entwickelt und konkretisiert. Die Auftraggeber beurteilten die Projekte und liessen ihre Erfahrungen und Wünsche einfliessen. Abschliessend bauten die Gruppen darauf basierend Modelle und erstellten die notwendigen Visualisierungen.

Die Ergebnisse

Am 28. April präsentierten die drei Arbeitsgruppen ihre Projekte vor den Auftraggebern, vor einem Publikum von Expertinnen und Experten, Dozierenden der BFH sowie Vertretern der Fach- und Tagespresse. Im folgenden Bildblock rechts unten das Ergebnis der Gruppe 1 (Hermane Mapangou, Alois Räber, Markus Ryffel) unter dem Titel ‹Monumental›. Diese Gruppe hat den Rahmen des Moduls genau angeschaut und die Ausführung der biegesteifen Eckverbindung gelöst. Im Vordergrund stand dabei auch, dass der Zusammenbau im Werk oder auf dem Feld von Nicht-Fachleuten bewerkstelligt werden kann. Hintergrund der Idee des biegesteifen Rahmens ist seine mehrstufig mögliche Ausstattung: Im Krisenfall kann er mit einer Blache bespannt werden, danach können je nach Ausbaustufe standardisierte Wandelemente eingesetzt werden. Stapelbarkeit ist bis dreigeschossig gegeben.

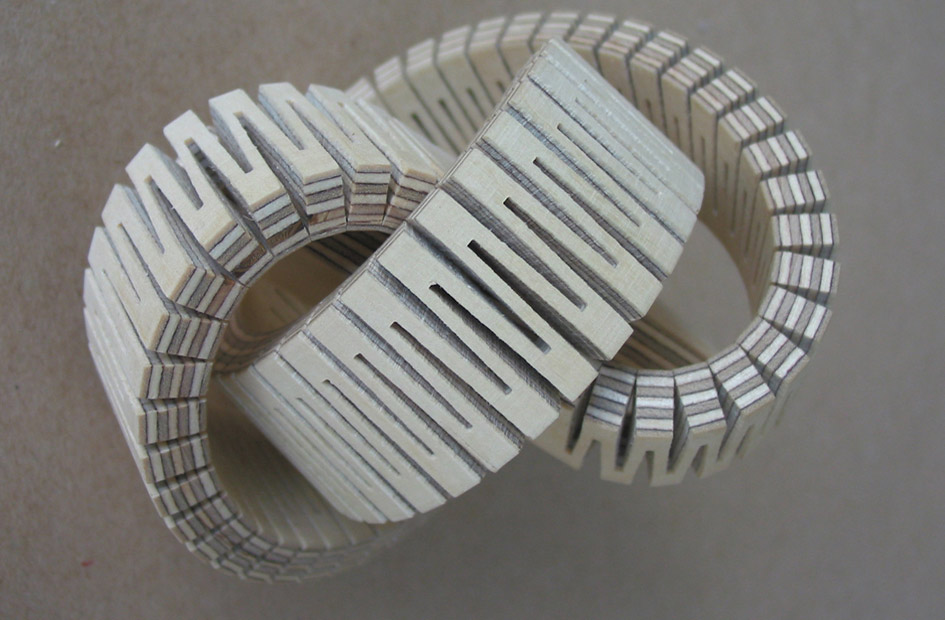

Drei Modelle

Links: Der biegesteife Rahmen der Gruppe 3 ‹Main Frame› geht in der Ausführung bereits sehr ins Detail. Oben rechts: Volumensparend zu stapeln und aufklappbar ähnlich einer Kunststoff-Umzugsbox ist die ‹Faltwerk› getaufte Lösung der Gruppe 2. Unten rechts: Das Modell des Projekts ‹Monumental› (Gruppe1) mit biegesteifen Eckverbindungen.

Bild AHB

Die Lösung ‹Falt-Werk› der Gruppe 2 (Samuel Egli, Bernhard Graf, Thomas Trinkler, im Bildblock rechts oben) gilt dem Eventbau. Grosse Anlässe verlangen in kurzer Zeit sehr viel Raum für Unterkünfte, TV- und Radio-Studios, Verpflegung und vieles mehr. Sie sollen dabei möglichst umweltverträglich auf- und abgebaut werden können. Die entwickelten Module sind faltbar und damit sehr platzsparend in der Lagerung und im Transport. Wenn keine grossen Hebewerkzeuge vorhanden sind, können die Module auch mit Hilfe von Luftsäcken aufgestellt werden; dazu braucht es nur einen kleinen Kompressor oder eine grosse Velopumpe. Die Energieanforderungen entsprechen nicht üblichen Bauten, jedoch muss die Beheizbarkeit problemlos gegeben sein. Die Leichtbauwände werden mit Holz-Weichfaserplatten, innen und aussen beplankt, ausgeführt.

Die Gruppe 3 (Joel Hakli, Jonathan Brönnimann, Felix Hulliger) entwickelte mit ‹Main-Frame› (im obigen Bildblock links) ebenfalls einen biegesteifen Rahmen, ging aber in der Ausführung bereits viel weiter. Die Integration von Wand- und Dachelementen in die Stabilisierung wird mit einbezogen, ebenso wird die HLKSE- (Heizung-Lüftung-Klima-Sanitär-Elektro)-Verteilung horizontal und vertikal durchdacht.

Evaluation und Lerngewinn

Die Projektwoche wurde hinsichtlich Aufgabenstellung, Theorie- und Praxisbezug, aber auch mit Blick auf Prozessführung und Ergebnisse evaluiert. Den Lerngewinn für die Studierenden beschreiben sie selber wie folgt: ‹Die vernetzte Betrachtung, vom Schraubenfundament bis zur Smart-Home-Steuerung, hat mir sehr viel gebracht.› – ‹Spannend war die Dynamik der Gruppe, wenn konzentriert während 5 x 24 Stunden an einem Projekt gearbeitet werden kann.› – ‹Sobald ein Modell gebaut ist, sieht man, was funktioniert und was nicht.› – ‹Spannende Verbindung von Handwerk und Ingenieursdenken.› – ‹Wir durften an einer realen Aufgabe arbeiten, das war super›.

Der Lehr- und Lerneffekt für die Dozierenden und die Auftraggeber wurde wie folgt zusammengefasst: ‹Erstaunlich, welche Vielfalt und Komplexität in dieser kurzen Zeit entstehen kann.› – ‹Der Holzbau und die grosse Variabilität der Holzwerkstoffe öffnen schier unbegrenzte Möglichkeiten.› – ‹Holzlösungen mit viel integrierter Swissness haben eine grosse Marktchance.› – ‹Das Bespielen von Plattformen, virtuell und real, bringt einen sehr grossen Lerneffekt.›

Gemeinsamer Erfolg

Die drei Arbeitsgruppen mit Dozenten und Firmenchef Heinz Beer freuen sich über die gelungene Projektwoche.

Bild AHB

Damit eine modulare Raumzelle im Hochlohnland Schweiz produziert werden kann, müssen sämtliche Prozesse optimiert sein. Von der durchgängigen Digitalisierung über die Verwendung einheimischer Ressourcen bis zur Smart-Home-Steuerung wird alles systemisch und kreativ entworfen. Dass dabei Schweizer Holz zum Zuge kommen muss, dürfte klar sein. Das ‹Holz der kurzen Wege› zeitigt unter anderem geringere Anteile an grauer Energie und sollte auch aus anderen Gründen selbstverständlich sein. Für das zu verwendende Schweizer Holz steht im Hochleistungsbereich Buche im Vordergrund, für untergeordnete Anwendungen das Holz von Fichte und Tanne.

Link www.ahb.bfh.ch