Tagungsband: Dokumentation SIA D 0259

Die Dokumentation SIA D 0259 ‹Von der Forschung zur Praxis: neue Lösungen für den Holzbau› bietet sechs Beiträge mit einem Vorwort von Prof. Andrea Frangi, IBK ETH. Broschiert, 88 Seiten, Format A4, s/w mit zahlreichen Illustrationen. Mit Beiträgen von Flavio Wanninger, Lorenzo Boccadoro, Peter Kobel, Robert Jockwer, Pedro Palma, Joachim Schmid und Michael Klippel.Preis CHF 88.–, Mitglieder von Lignum und S-WIN CHF 69.–.

Zu beziehen bei Lignum <link shop sia_dokumentationen>unter diesem Link. Die Vorträge können unter s-win.ch heruntergeladen werden. Die nächste ETH-Tagung ist 2019 geplant.

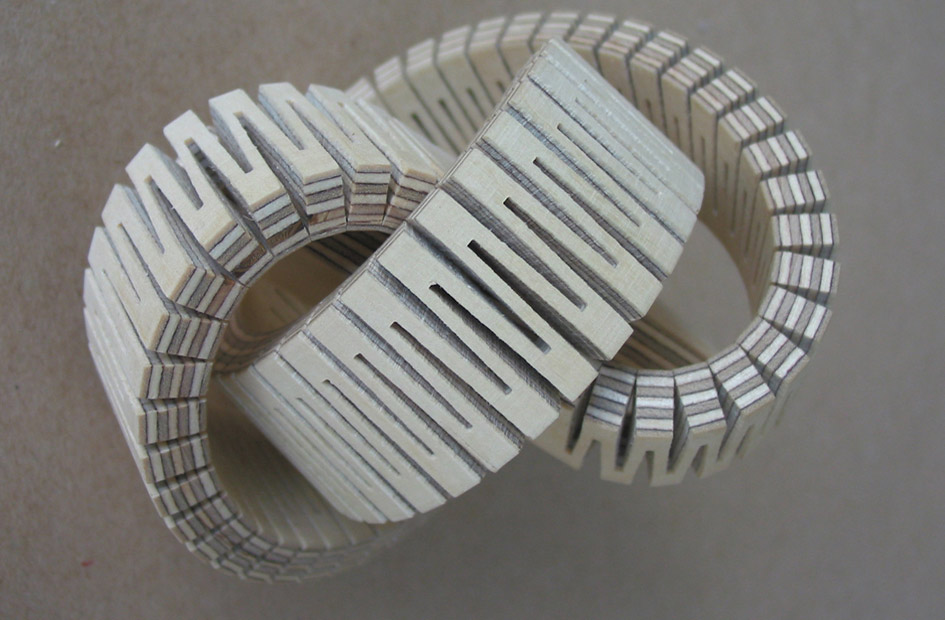

Im Bild oben rechts ein vorgespannter Stützen-Knoten-Anschluss aus Brettschichtholz. Die Verstärkung aus Hartholz (Esche) ist gut ersichtlich. Es handelt sich um die dunkleren Stellen im Stützenbereich und beim Träger. Im Innern des Trägers findet sich das Vorspannkabel.

Bild IBK ETH Zürich

Der anregende und perfekt organisierte Anlass stiess mit rund 80 Besuchern auf reges Interesse. Die Präsentationen der Tagung, die unter der Leitung von Prof. Andrea Frangi vom Institut für Baustatik und Konstruktion (IBK) der ETH Zürich stand, basieren auf mehreren kürzlich abgeschlossenen Forschungsprojekten. Diese haben wertvolle Ergebnisse zu numerischen und experimentellen Untersuchungen von Bauteilen und Verbindungen geliefert.

Solche Daten führen zu einem vertieften Verständnis des Tragverhaltens von Holzkonstruktionen. Sie erlauben es, verbesserte Berechnungsmodelle bei Normaltemperatur und im Brandfall zu entwickeln, und leisten so einen wichtigen Beitrag dazu, die Wirtschaftlichkeit von Tragwerken im Ingenieurholzbau zu erhöhen. Wo nichts anderes erwähnt ist, stammen die Autoren aus dem IBK der ETH Zürich.

Vorspannung führt zu neuen Lösungen

Um einfache biegesteife Verbindungen im Holzbau zu realisieren, dienten Konstruktionen mit vorgefertigten Betonelementen als Vorbild. An der Universität von Canterbury (Neuseeland) wurde dieses System 2008 erstmals für Holz eingesetzt. Das Institut für Baustatik und Konstruktion der ETH Zürich hat diese Verbindungsart übernommen, allerdings mit Brettschichtholz und unter Verzicht auf Verschraubungen im Anschlussbereich. Hingegen wurden die Stützen mit Laubholz (Esche) verstärkt. Der hohe Vorfertigungsgrad erlaubt ein zügiges Fügen der Teile auf der Baustelle.

Dieses System kam an der ETH Zürich erstmals beim ‹House of Natural Resources› zum Zug. Flavio Wanninger vom ETH-Spinoff ‹Swiss Timber Solutions› stellte es detailliert vor. Bei diesem Gebäude trägt der Rahmen nebst den Schwerlasten auch die Horizontalasten (Wind und Erdbeben); damit konnten alle Wände wie auch das Treppenhaus nichttragend ausgebildet werden. Die Bauzeit gestaltet sich äusserst kurz; pro Geschoss genügten wenige Tage und der Einsatz von zwei Monteuren (www.swisstimbersolutions.ch/flexframe).

Buchenplatten mit Beton verbinden

Der Holz-Beton-Verbund für Deckenkonstruktionen ist bekannt. Neu sollen dafür auch Buchenplatten einzusetzen sein. In Experimenten wurde versucht, einen duktilen Verbund der Materialien zu erzeugen. Mit anderen Worten: Die Kräfte sollen so wirken, wie es der Materialverbund von Buche und Beton am besten erträgt. Als Verstärkung wurden vertikal angebrachte Stahlstangen eingesetzt.

Die Buchenplatten dienen zunächst als Schalung, dann als Tragelement im Verbund mit dem Beton und bilden letztlich die Deckenuntersicht. Als Verbund zwischen Beton und Holz werden Kerben ins Holz gefräst, so dass eine mechanische Verzahnung in Form von Betonnocken entsteht.

Verschiedene Experimente zum Tragverhalten dieser Holz-Beton-Verbunddecke aus Buchenholz bestätigten die hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit des Systems. Es ist zuverlässig, verhält sich duktil, ist robust und wirtschaftlich. Derzeit sind damit Decken mit einfacher Spannweite realisierbar. Die Suche gilt nun einem System, das eine biaxiale Übertragung der Belastung zulässt. Die Präsentation dieses Beitrags von Lorenzo Boccadoro erfolgte wegen eines Auslandsaufenthalts des Autors durch Andrea Frangi.

Furnierschichtholz aus Buche für hochwertige Fachwerke

Ein aktuelles Forschungsprojekt zielt darauf ab, effiziente und zuverlässige Fachwerke aus Buchenholz zu entwickeln. Damit soll der Bereich für Anwendungen von Buche im Ingenieurholzbau erweitert werden, womit sich der Absatz und die Wertschöpfung dieses in grossen Mengen vorhandenen Materials erhöhen würden.

Peter Kobel stellte das Projekt vor und zeigte klar: Für hochbeanspruchte Bauteile ist querlagiges Furnierschichtholz aus Buche gut geeignet. Seine vorteilhaften Eigenschaften verbessern die Leistungsfähigkeit von Stabdübel- und Bolzenverbindungen, aber auch jene von gesamten Fachwerkträgern.

Versuche an Fachwerkträgern zeigten, dass sich das duktile Verhalten von Scherverbindungen in Furnierschichtholz aus Buche auch auf die Systemwirkung gesamter Bauteile übertragen lässt. Leistungsfähigere Verbindungen verbessern also das globale Verhalten einer Fachwerkstruktur wesentlich – es werden so höhere Tragwiderstände und ein duktileres Verhalten erreicht.

Queranschlüsse verlangen Sorgfalt in Planung und Ausführung

Verbindungen, bei denen die Lasten an einen Hauptträger rechtwinklig zur Trägerlängsachse und somit rechtwinklig zur Faserrichtung des Holzes wirken, sind Queranschlüsse. Dies ist häufig beim Anschluss von Nebenträgern an Hauptträger der Fall, so etwa bei Pfettenanschlüssen mit Balkenschuhen oder angehängten Lasten oder Bauteilen.

Als Verbindungsmittel dienen dabei Stabdübel oder Bauschrauben für Holz-Holz-Verbindungen oder eingeschlitzte innenliegende Bleche bei Stahl-Holz-Verbindungen. Für klein dimensionierte Fachwerkträger genügen eingepresste Nagelplattenverbindungen als kostengünstige Lösung. Dabei ist zwischen beidseitigen, mittigen und einseitigen Anschlüssen zu unterscheiden.

Weil Festigkeiten und Steifigkeiten von Holz auf Querzug sehr gering sind, sollten Bemessungssituationen mit Zugspannungen rechtwinklig zur Faserrichtung grundsätzlich vermieden werden, wie Robert Jockwer ausführte. Unterschiedliche Einflüsse beeinflussen das Verhalten von Anschlüssen, so etwa die Anschlusshöhe, die Anschlussgeometrie, die Position des Anschlusses überhaupt und auch allfällige benachbarte Anschlüsse. Die Angaben im Anhang D.2 der Norm SIA 265:2012 Holzbau verhelfen zu einer effizienten und sicheren Bemessung von Queranschlüssen.

Brandsicherheit, speziell bei Brettsperrholz

Als tragendes Bauteil für Wand-, Decken- und Dachelemente ist Brettsperrholz (BSP) ein verhältnismässig neues Holzprodukt. BSP erlaubt eine rasche Bauweise und einen hohen Grad an Vorfertigung in Elementen oder Modulen. Michael Klippel illustrierte die Vorteile einer möglichen hohen statischen Belastung in vertikaler Richtung und die bei entsprechender Bemessung hohe Gebäudesteifigkeit und Robustheit der Konstruktion. BSP bietet nicht nur eine ausgezeichnete Wärmedämmung und Luftdichtigkeit, sondern kann auch im Brandfall vorteilhaft sein.

BSP besteht normalerweise aus schichtweise verklebten, keilgezinkten Nadelholzlamellen. Es handelt sich in der Regel um eine ungerade Anzahl von Lagen, die jeweils um 90 Grad gedreht geschichtet sind. Die Vielfalt der Produkte im europäischen Markt ist bedeutend, was das Entwickeln von Bemessungsregeln erschwert. Bezüglich Brandsicherheit sind jeweils die Begriffe Brandeigenschaft, Brandverhalten und Feuerwiderstand auseinanderzuhalten und zu definieren.

Das Bemessungsverfahren für den Nachweis der Tragsicherheit im Brandfall gemäss Norm SIA 265 und Eurocode 5, EN 1995-1-2 lässt sich in leicht adaptierter Form auch für BSP anwenden, sofern ein stufenweiser Abbrand berücksichtigt wird. Derzeit sind aber weder in der Norm SIA 265 noch im Eurocode 5 entsprechende Regeln für BSP festgehalten.

Die Autoren Joachim Schmid und Michael Klippel beschäftigen sich intensiv mit dieser Thematik. Sie zeigten die Grundvoraussetzungen auf, um künftige Brandversuche auch wissenschaftlich verwerten zu können. Es gelte zudem, vorliegende Missinterpretationen für BSP in Normen und Zulassungsverfahren zu erkennen. Dabei ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Industrie, Forschung und Normung eine wesentliche Basis für weitere Entwicklungen.

Link www.s-win.ch