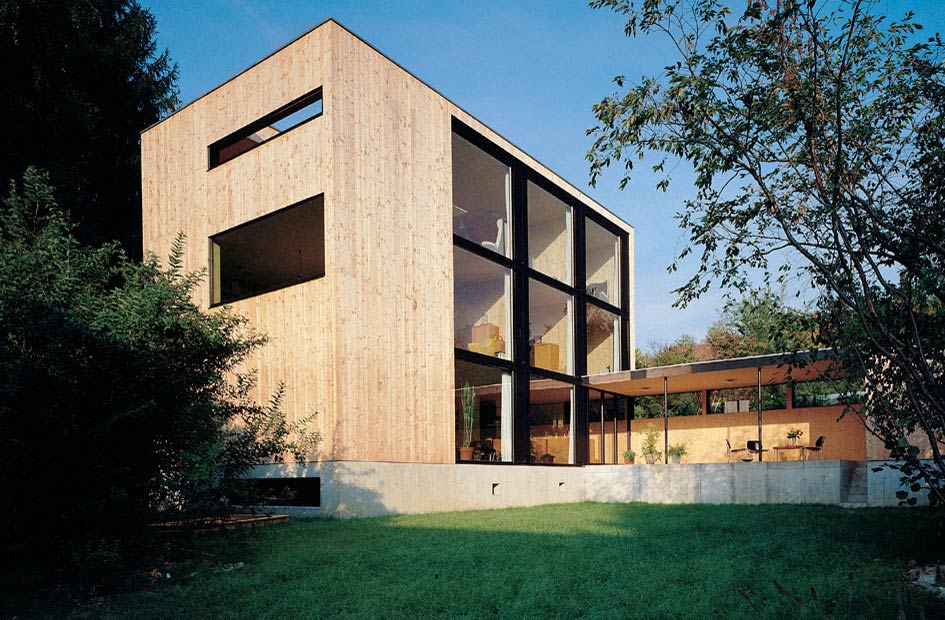

Ein mobiles Haus aus Holz, Beton und Glas in Riehen

Movable House, Riehen, 2018

Architektur/Bauleitung: Rahbaran Hürzeler Architekten, Basel; Shadi Rahbaran, Ursula Hürzeler, Julian Nieciecki, Lisa Tran, Ilinca Zastinceanu, Eugenio Cappuccio

Bauingenieure: ZPF Ingenieure, Basel; Nico Ros, Nicolas Gamper; Bauphysik: ingBP, Kiesen, Roger Blaser; Fenster aus Holz: Schreinerei Hunziker, Schöftland; Holzbau/Schreinerarbeiten: Schreinerei Hürzeler, Magden

Oben: Blick von der Rückseite mit den Fenstern zum Schlafraum (links) und zum Wohnraum mit Küche (rechts). Der geschlossene Teil in der Mitte entspricht dem dahinterliegenden WC mit Waschmaschine und Boiler. Das Haus wirkt einfach und bescheiden, gibt nichts preis von seinem komplexen Innenleben. Mitte: Die Rohbaustruktur zeigt die gewagte und genau konzipierte und berechnete Statik der weit auskragenden Dachelemente über den leichten, aber stabilen Holzkernen. Unten: Die Holzkerne wurden in einem Tag massgenau auf die Bodenplatte versetzt.

Bilder Weisswert, Basel (oben und Mitte) | Rahbaran Hürzeler Architekten, Basel (unten)

100 m2 Fläche, vier Räume mit Küche und Sanitäranlage und alle Bauteile montier- und demontierbar – so lauteten die Wünsche des Bauherrn für seine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Zudem sollte das kleine und grundsätzlich bewegliche Haus an unterschiedlichen Orten aufgestellt werden können: auf der freien Wiese, im Wald, im städtischen Gebiet zwischen zwei bestehenden Häusern oder inmitten eines urbanen Gartens oder Parks.

Der Wunschkatalog ging auch bezüglich energetischer Eigenschaften ins Detail. Die technischen Vorgaben waren anspruchsvoll: Weitgehend energieautonom, bestens gedämmt, gleichzeitig mit grosszügigen Fensterfronten. Innen viel Stauraum, der eine lockere Möblierung ohne platzfressende Schränke erlaubt. Weil die Bauteile per Lastwagen transportierbar sein sollten, durften ihre Dimensionen in Länge/Breite/Höhe 12 x 2,55 x 4 m nicht übersteigen.

Die Architektinnen Shadi Rhabaran und Ursula Hürzeler aus Basel haben die Herausforderung angenommen und zahlreiche Varianten entworfen, verworfen und verglichen – diverse Studienmodelle dokumentieren diese geduldige Suche. Was letztlich zur Baureife geplant wurde, war das, was sich der anspruchsvolle Bauherr, gelernte Zimmermann und studierte Ingenieur gewünscht hatte: ein 10 x 10 m messender Pavillon, ringsum verglast auf eine Betonplatte gestellt.

Die richtige Form mit perfekter Detaillierung

Der Bauplatz liegt etwas versteckt in Riehen an einer ruhigen Quartierstrasse mit zweigeschossigen Reihenhäusern und schönem Baumbestand. Es ist das Land, das die Familie des Bauherrn einst landwirtschaftlich genutzt hatte, und das Haus steht an der Stelle einer ehemaligen Scheune, deren Bruchsteinfundament beim Bauen zum Vorschein kam.

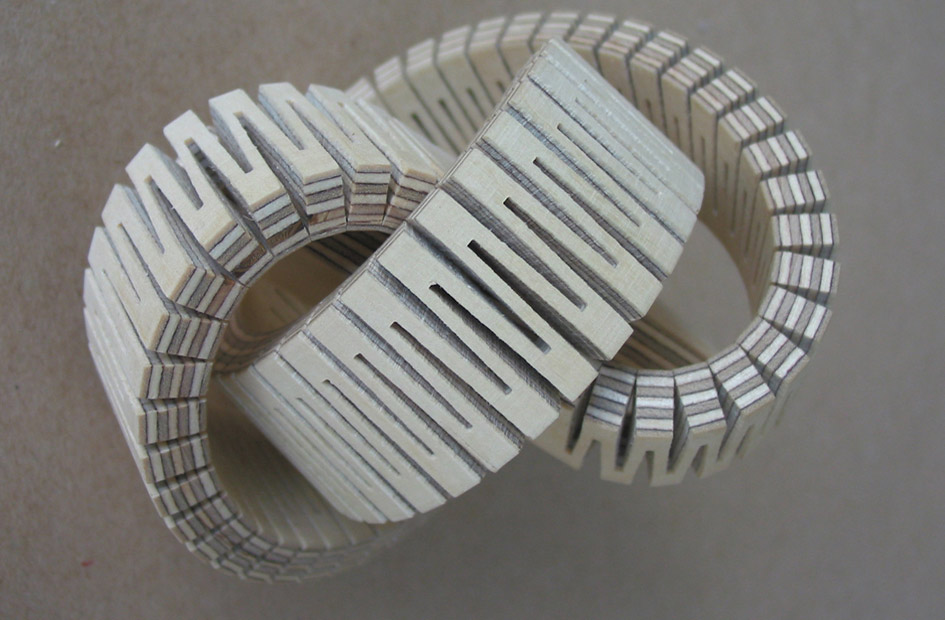

Auf die Betonplatte gestellt sind über Kreuz vier kastenförmige Elemente aus Holzplatten mit 40 mm Wandstärke (BauBuche). Die 11 cm dicke Bodenplatte besteht aus fünf 2 x 10 m messenden, präzise vorgefertigten und vor Ort Kante an Kante verlegten Betonelementen, deren Oberfläche geschliffen einen Terrazzoboden ergibt (Weisszement mit Zuschlag Carrara-Marmor).

Die mit CNC-gesteuerten Maschinen im Werk vorgefertigten Holzkästen enthalten WC, Baderaum, Windfang, Steuerung der Haustechnik, Warmwasserboiler und viel Stauraum. Sie sind Raumteiler und gleichzeitig statisch belastbare Struktur. Aufgestellt wurden sie innerhalb eines Tages. Darauf aufgelegt wurden am Folgetag wiederum fünf Betonelemente von je 2 x 10 m mit U-förmigem Querschnitt; sie bilden die Dachstruktur. Sie sind untereinander mit Zugstangen aus Stahl verbunden, tragen eine Dämmung und Kiesschüttung und wiegen insgesamt 100 Tonnen.

Grenzen ausloten als Prinzip

Wenn Bauherr Nico Ros darüber spricht, dann klingt das alles einleuchtend und fast simpel einfach. Ist es aber nicht, denn dahinter stecken langwierige Denkprozesse, geduldiges Suchen, geballtes Fachwissen und der Mut zum Unkonventionellen. Ros wollte die statischen Möglichkeiten von Holz als Tragwerk ausloten, die Herausforderungen aus dem Wunsch der Montier- und Demontierbarkeit, die aktuellen energietechnischen Möglichkeiten.

Die Architektinnen machten bei diesem Experiment mit; das Institut Energie am Bau der Fachhochschule Nordwestschweiz untersucht im Rahmen eines geförderten Forschungsprojekts das thermische Langzeitverhalten des Wohnhauses und wird es optimieren; die beteiligten Baufirmen liessen sich vom avantgardistischen Vorhaben nicht abschrecken.

Kein Tragwerk im herkömmlichen Sinn

Die Lasten aus dem Dachaufbau werden einzig und allein über die vertikalen Platten der in sich steifen, kantenverklebten Holzkästen getragen. Die rundum verglaste Fensterfront ist statisch nicht belastet. Es ist eine vorgehängte Fassade, ein Curtain-Wall. Die Dreifachverglasung erbringt einen Dämmwert von 0,5 W/m2K (g = 53% , Uw = 1,3 W/m2K). Die eingebauten Fenster weisen einen Wärmedurchgangskoeffizienten von insgesamt Uw = 0,869 W/m2K auf. An der Randzone des Dachs findet sich ein rundumlaufender Kranz von Solarzellen zur Energiegewinnung.

Weil durch Windkraft und unterschiedlich verteilte Schneelasten die bis ans Limit ausgereizte Lastabtragung in die Holzelemente an Grenzen kommen kann und um die Lastverteilung zu optimieren, wurden alle vier Holzkastenelemente je in vier Ecken in den Boden und darüber gegen die Betondecke verschraubt und fixiert. Es sind dies im Holz eingelassene kleine Stahlteile ähnlich Bettladenbeschlägen mit Zugschrauben.

Ausgeklügeltes Energiekonzept

Unter den Bodenplatten von Wohnraum und Kinderzimmer liegen 115 Salzakkus (25 x 39 x 2 cm) und 56 Paraffinakkus (30 x 40 x 5 cm) zur Speicherung der Energie. Diese dünne Schicht entspricht einem Speichervolumen aus Beton von einem Meter Stärke. Der Betonboden hat dank integrierten Modulen mit Phasenwechselmaterialien (PCM) auf Wachs- und Salzbasis die Speicherkapazität einer 60 cm starken Betonplatte bei 2 K Temperaturänderung.

Darunter verlegt sind die Schlaufen einer Bodenheizung, die erst dann zum Einsatz kommt, wenn im Verlaufe des Winters die gespeicherte Energie nachlässt. Nico Ros rechnet damit, dass die solaren Einträge und die gespeicherte Energie jeweils von Februar bis November ausreichen. Für den Jahresbetrieb ist wenig zugeführte Energie notwendig, nämlich im Dezember und Januar maximal rund 3kWh, entsprechend dem Verbrauch einer Kochplatte. Wärme für den Boiler kann vom Innenraum bezogen werden (wodurch eine zusätzliche Kühlung im Sommer entsteht) oder über die Aktivierung des Erdreichs gewonnen werden. Der Strombedarf des Gebäudes wird über die Solarzellen auf dem Dach gedeckt.

Die Fensterflächen sind im Sommer durch einen rundumlaufenden weissen, textilen Aussenvorhang gegen allzu viel Sonneneinstrahlung geschützt. Während der kühlen Jahreszeiten kommen im Innern montierte Vorhänge für Verdunkelung, Blickschutz und Privatsphäre zum Einsatz. Das Verhalten des Gebäudes wird ein Jahr lang mit Sensoren überwacht; die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden zur Optimierung von Nachfolgeprojekten genutzt.

Bis ins Detail durchdachte Architektur

All diese technischen Details sind eindrücklich, aber ein Haus ist auch gestaltet, ist ein Stück Architektur. Auch dies ist hier auf ungewohnte Weise geschehen, charmant und leise, durchdacht bis ins Detail. Der Pavillon liegt in einer leichten Senke etwas unter dem Niveau der umliegenden, meist zweigeschossigen Reihenhäuser mit Satteldächern. Der Bau ist zwischen den Restbestand eines ehemaligen Obstbaumgartens gestellt. Er wirkt mit seinen grosszügigen Glasflächen und der quadratischen Grundform wie ein freundlich einladender Gartenpavillon.

Sein reiches Innenleben mit überdachter Grundrisseinteilung zeigt sich erst nach dem Betreten des kleinen Windfangs. Dieser Zugang führt zu einem im Innern leicht aus den zentralen Achsen verschobenen, kreisrunden Raum, dessen Wände aus raumhohen Bücherregalen bestehen, unterbrochen durch fünf Türöffnungen zu den zwei Schlafräumen, zum Essraum/Arbeitsraum und zum Wohnraum. Der Arbeitsraum verbindet sich über die Diagonale mit dem Zentralraum und dem Wohnraum zu einer kontinuierlichen Wohnfläche, dem Bad und dem Wohnraum mit Küche. Dieser ist dank dem verschobenen Zentralraum etwas breiter und tiefer als die übrigen Räume.

Die ursprünglich für den Zentralraum geplante raumgrosse Oblichtkuppel konnte aus baurechtlichen Gründen an diesem Standort nicht ausgeführt werden. Trotzdem erzeugt dieser Raum eine poetisch wirkende Stimmung, funktioniert wie eine zentrale Halle und gleicht einem Kabäuschen, das, wenn einmal mit Büchern bestückt, wie das Herz des Hauses wirken wird.

Die Türen zu den Zimmern sind in geöffnetem Zustand nicht sichtbar; sie verschwinden als der Rundung folgende Schiebetüren hinter den Regalen. Der Wohnraum hingegen bleibt gegenüber dem Zentralraum offen. Diagonal durchs Haus ist dort eine 14 m lange Blickachse gegeben. Sehr schön gestaltet sind die Fenster, deren schiebbare Teile an den Raumecken angeordnet sind und so einen intensiven Bezug zur grünen Umgebung schaffen. Die leicht vertiefte, geduckte Lage führt zudem dazu, dass die umliegenden Hausbauten kaum dominieren. Man wähnt sich eher allein auf weiter Flur.

Gelungenes Experiment

Die Architektinnen Shadi Rhabaran und Ursula Hürzeler reden von einer ‹case study›, einer Fallstudie also. Für Nico Ros ist das Haus ein bauliches Abenteuer und Experiment. Gleichzeitig weiss er, dass die Architektinnen aus den schwierigen Vorgaben und Randbedingungen ein wunderbar leicht wirkendes, perfekt funktionierendes Stück Architektur geschaffen haben. Ob er es je wirklich zerlegen und anderswo aufstellen wird? Kaum denkbar, in Zukunft wird das ‹Movable House› so wirken, als habe es immer schon dort gestanden.

Link https://rharchitekten.ch/

Erstpublikation unter tec 21/espazium

Zweitpublikation des redaktionell bearbeiteten Originalbeitrags des Autors unter lignum.ch mit freundlicher Genehmigung der Redaktion tec 21