Holz kann mehr

Holz ist als leichter und fester Baustoff seit Jahrhunderten beliebt. Ausserdem ist Holz ein nachwachsender und leicht zu rezyklierender Rohstoff. Der Nachteil: Holz ist brennbar. Das muss nicht sein, wie ein Forscherteam der Empa beweisen konnte.

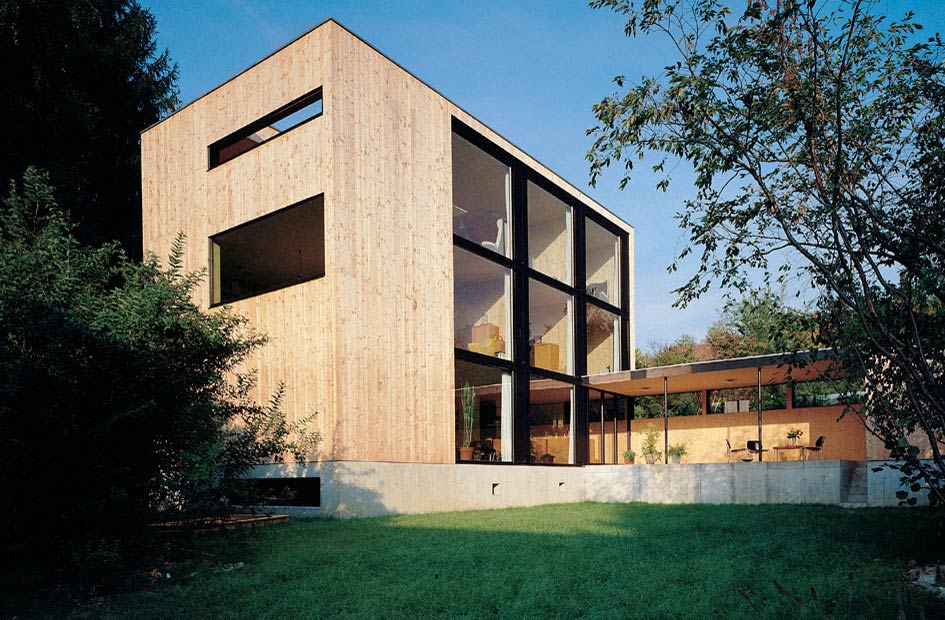

Bild Empa

Ökologisches Bauen liegt im Trend. Aspekte wie Nachhaltigkeit und Energieeffizienz von Gebäuden sind entscheidend. Bauherren und Architekten setzen daher immer häufiger auf Holz als Baumaterial, da der nachwachsende Rohstoff nicht nur braun, sondern auch ‹grün› ist.

Tatsächlich bringt Holz von Natur aus viele Vorteile mit sich, allerdings aber auch Herausforderungen, etwa seine Brennbarkeit. Aus Gründen des Brandschutzes durften Bauherren bis vor kurzem Wohn- und Bürogebäude aus Holz nicht höher als sechs Stockwerke bauen. Erst seit letztem Jahr sind in der Schweiz brandschutztechnisch robuste, mit nichtbrennbaren Bekleidungen geschützte Holzbauteile der nichtbrennbaren Bauweise gleichgestellt.

Gelungene Emanzipation im Bauwesen

Die Brandschutzbehörden anerkennen damit Erkenntnisse aus umfangreichen Untersuchungen, die nachweisen, dass die Brennbarkeit eines Baustoffes nicht das massgebende Kriterium ist, sondern die brandschutztechnisch korrekte Ausführung einer Konstruktion einen grösseren Einfluss auf das Brandverhalten hat.

Holz hat sich damit 2015 als Baustoff ohne Sonderregelung normalisiert. Bis zu einer Gesamthöhe von 30 m können jetzt Wohn-, Büro- und Schulhäuser, Industrie- und Gewerbebauten, Beherbergungsbetriebe oder etwa Verkaufsgeschäfte im Holzbau realisiert werden. Selbst bei Hochhäusern ist die Anwendung von tragenden und brandabschnittsbildenden Holzbauteilen mit brennbaren Anteilen unter bestimmten Bedingungen neu möglich.

Auf der Suche nach dem Holz, das nicht mehr brennt

Geblieben ist allerdings die natürliche Brennbarkeit des Materials Holz. Doch lässt sich diese Holzeigenschaft vielleicht verringern oder gar auslöschen, wo dies Sinn macht? Wo Holz als Energieträger genutzt wird, darf es noch so gern gut brennen. Nächsten Montag um sechs wird die ganze Schweiz im Fernsehen mitverfolgen, wie es dem ‹Böögg› am Zürcher Sechseläuten an den Kragen geht; wer wünschte sich nicht, dass der Stoss aus Reisigbündeln dann lichterloh brennt? Könnte man Holz aber allenfalls dazu bringen, ebendies zu verweigern, wo es vom Verwendungszweck her sinnvoll ist, seine Entflammbarkeit zu unterdrücken?

Man kann. Tatsächlich hat die Doktorandin Vivian Merk unter der Leitung von Empa-Forscher Ingo Burgert, der zugleich die Arbeitsgruppe ‹Holzbasierte Materialien› an der ETH Zürich leitet, einen Weg gefunden, um die Brennbarkeit des Holzes auf natürliche Weise zu reduzieren. Das Forscherteam der Empa und der ETH schützt das Holz vor den Flammen, indem es Kalziumkarbonat in der Zellstruktur des Holzes ablagert – das Holz also mineralisiert.

Mit Chemie den Schalter umlegen

Die Schwierigkeit liegt darin, das Mineral tief in die Struktur des Holzes zu bekommen. ‹Wenn ich einfach nur den Kalk nehme und versuche, ihn ins Holz zu bekommen, habe ich keine Chance. Die Verbindung darf erst im Holz selbst geschehen, sonst würde es nicht funktionieren›, erklärt Ingo Burgert.

Um zum Ziel zu kommen, tränken die Forscher das Holz in einer wässrigen Lösung aus Kohlensäuredimethylester und Kalziumchlorid, einem Salz, das sich im Wasser leicht auflöst, genauso wie der flüssige Ester, der auch als ‹grünes› Lösungsmittel Anwendung findet. Ist das Holz einmal bis in die Zellen mit dem Gemisch durchtränkt, erhöhen die Forscher unter Zugabe von Natronlauge den pH-Wert, bis die Lösung basisch wird.

‹Wir bringen die Ausgangsstoffe, die wir brauchen, zuerst ins Holz und legen dann sozusagen den Schalter um›, verbildlicht Vivian Merk den Vorgang. Hat das Gemisch einen gewissen pH-Wert erreicht, zerfällt das Molekül nämlich in Alkohol und CO2. Letzteres beginnt nun mit den Kalzium-Ionen in der Lösung zu reagieren und verbindet sich zu Kalziumkarbonat, das sich tief in der Zellstruktur ablagert.

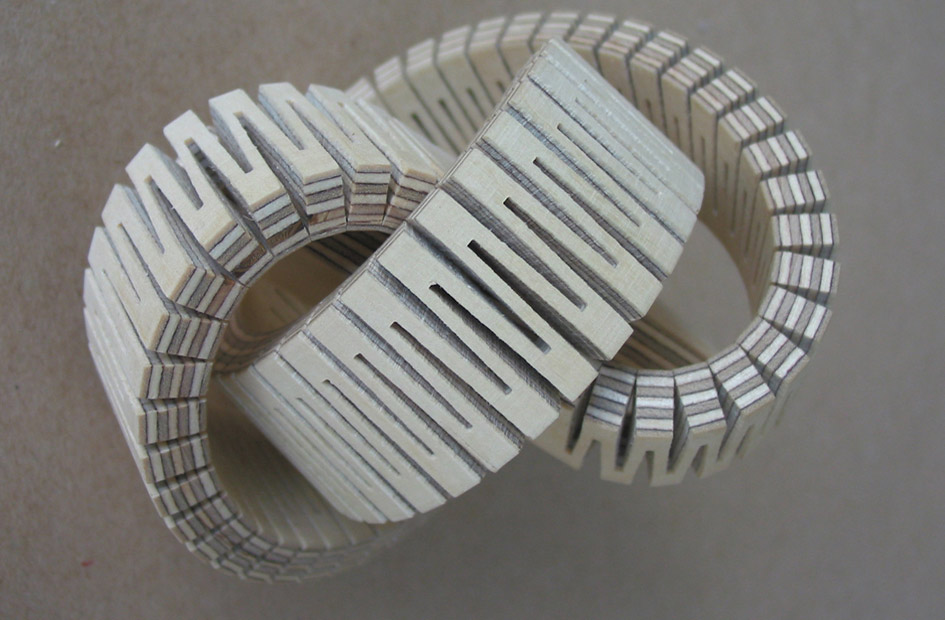

Alternatives Verfahren in Vorbereitung

Speziell bei diesem Verfahren ist, dass sich das Mineral hauptsächlich in den Zellwänden und kleinen Poren bildet. Bei einem alternativen Verfahren der Forschenden lagert sich der Kalk direkt in den röhrenartigen Holzzellen ab, verstopft sie gewissermassen. Der Unterschied bei diesem Prozess besteht darin, dass die Forscher mit zwei verschiedenen Lösungen arbeiten, mit denen sie das Holz abwechselnd durchtränken.

Welche unterschiedlichen Auswirkungen der Kalk auf die Eigenschaften des Holzes hat, wenn er sich in den Hohlräumen der Zelle oder in den Zellwänden bildet, ist Gegenstand weiterer Untersuchungen. Bezüglich Brandschutz funktionieren beide Varianten ähnlich gut, wie Ingo Burgert anmerkt: ‹Es geht einfach darum, möglichst viel mineralische Phase, die nicht brennbar ist, ins Holz einzulagern.›

Hybridmaterial nach dem Vorbild der Natur

Die Inspiration für die Entwicklung solcher organisch-anorganischer Materialien finden die Wissenschaftler um Ingo Burgert in der Natur. Die Evolution hat eine ganze Reihe solcher sogenannter Hybridmaterialien hervorgebracht: Muschelschalen, Zähne, Perlmutt oder Knochen sind nur einige Beispiele.

Gerade am Beispiel von Knochen lässt sich erklären, was ein Hybridmaterial ausmacht. Die Mineralisierung seiner organischen Struktur hat eine beeindruckende Verbesserung der mechanischen Eigenschaften zur Folge: bei Babys sind die Knochen noch weich, später werden sie steif und tragfähig.

Ermutigende Ergebnisse

Mehrere Brandtests, welche die Arbeitsgruppe bisher durchgeführt hat, lieferten vielversprechende Resultate. Dank dem Kalk in der Zellstruktur gelang es den Forschenden, die Brennbarkeit des Holzes auf etwa einen Drittel zu senken. ‹Es funktioniert sehr viel besser, als alle erwartet haben›, sagt Merk.

Neben der guten Feuerresistenz zeigt das mineralisierte Holz weitere Vorteile. Sowohl Holz als auch Kalziumkarbonat binden CO2 in sich, was umwelttechnisch sehr interessant ist. Die Forscher weisen darauf hin, dass sie weder bei der Herstellung noch beim Endprodukt gefährliche Stoffe verwenden. Ein Recycling des Hybrid-Holzes ist somit unbedenklich, ganz im Gegensatz zu Hölzern, die mit herkömmlichen Methoden flammhemmend ausgerüstet sind.

‹Man benutzt für den Brandschutz zum Teil wasserlösliche Borate, die negative Langzeitfolgen für die Gesundheit haben können›, sagt Vivian Merk. Ausserdem wird herkömmlicher Feuerschutz oft von aussen aufs Holz aufgetragen. Solche oberflächlichen Beschichtungen können sich mit der Zeit ablösen, während im Hybrid-Holz der Brandschutz tief im Innern des Baustoffs eingelagert ist.