Mit Holz hoch hinaus

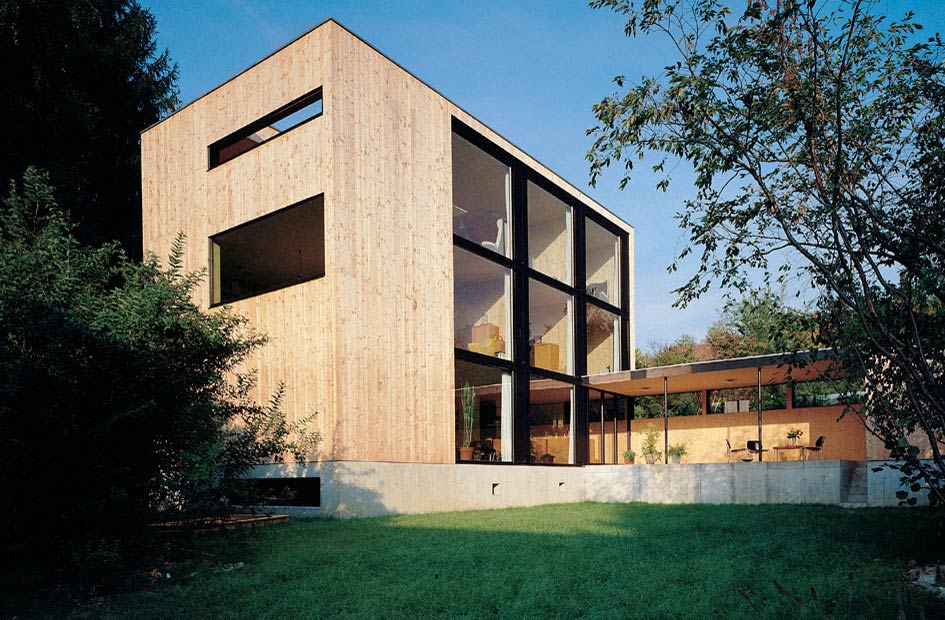

Links: Haus ‹Treet› im norwegischen Bergen mit 14 Geschossen in Holz (Bauherrschaft: Baugenossenschaft Bergen og Omegn Boligbyggelag, NO-Bergen; Architektur: Artec AS, NO-Laksevåg/Bergen; Tragwerksplaner: Sweco, NO-Oslo). Rechts: Holz-Hochhaus in Wien (Bauherrschaft: cetus Baudevelopment GmbH, Wien; Architektur und Planung: Rüdiger Lainer + Partner ZT GmbH, Wien; Tragwerksplanung, Bauphysik und Gebäudetechnik: RWT+ZT GmbH, Wien; Brandschutzplanung: Kunz, Maria Enzersdorf).

Bilder Bild BOB BBL (links ) | OLN OFFICE LE NOMADE/Rüdiger Lainer + Partner (rechts)

Die Engländer wollen es wissen: Forscher der Universität Cambridge tüfteln zusammen mit dem Büro PLP Architecture und Ingenieuren von Smith and Wallwork an der Konstruktion eines Holz-Wolkenkratzers für London, der 300 Meter Höhe erreichen könnte. ‹London muss sich zusehends verdichten›, sagt Michael Ramage, Direktor des Cambridger Centre for Natural Material Innovation. ‹Ein Weg, um dieses Ziel zu erreichen, sind höhere Gebäude. Wir glauben, dass die Menschen hohe Bauten in Naturmaterialien eher mögen als Türme aus Stahl und Beton. Derzeit werden Holz und andere Naturmaterialien klar unternutzt. Wir trauen ihnen aber auch schlicht zu wenig zu.›

Das von Smith and Wallwork skizzierte Tragwerk für den supponierten 300-Meter-Holzwolkenkratzer setzt auf Massivholzelemente. Der finale Entwurf schlägt 2,5 x 2,5 Meter starke Säulen und 1,75 Meter dicke Wände vor. Insgesamt würden für den Bau des Kolosses etwa 65000 m3 Holz benötigt. Trotz dieser enormen Materialmenge wäre die Konstruktion gemäss den Ingenieuren viermal leichter als eine vergleichbare Stahlbetonkonstruktion.

24 Geschosse mit Holz in Wien

Tatsächlich fallen die höchsten Bauten aus Holz in England derzeit noch einiges bescheidener aus. Der 2015 fertiggestellte ‹Cube› im Londoner Stadtteil Hackney von Hawkins\Brown Architects ist das jüngste Projekt einer ganzen Reihe grosser Holzbauten, die derzeit in der englischen Metropole entstehen. Die Brettsperrholzkonstruktion mit Betonkern und Stahlverstärkung geht mit ihren ansehnlichen 33 Metern Höhe über zehn Geschosse hoch. Damit setzt der ‹Cube› eine neue Höchstmarke für das Bauen mit Holz an der Themse.

Doch es geht bereits höher: In der norwegischen Stadt Bergen ist vor Weihnachten 2015 das derzeit höchste Holz-Wohnhaus der Welt mit Namen ‹Treet› (Baum) nach 15 Monaten Bauzeit ab Fundament eingeweiht worden. 51 Meter hoch, zählt es 14 Geschosse. Entworfen hat es das norwegische Büro Artec AS, unterstützt vom Tragwerksplaner Sweco. In erster Näherung kann man sich das Bauprinzip des Hauses mit seinen 62 Wohnungen wie ein Schubladenmöbel vorstellen: Ein festes Tragwerk fasst eingeschobene Elemente. Der umhüllende Rahmen mit Verstrebungen ist im Grunde von einer Fachwerkbrücke abgeleitet. Man hat ihn bei dem Haus sozusagen einfach in die Senkrechte gestellt. Die Brettschichtholzträger, geschützt hinter Glas oder Metall, bilden nun das Gerüst für vorgefertigte, gestapelte Wohnmodule. Selbst die Aufzugschächte und Treppenhäuser sind aus Holz.

Diese Bestmarke könnte indessen schon bald ein Projekt in Österreich in den Schatten stellen: Gleich zehn Geschosse mehr als der Norweger ‹Baum› wird das Holz-Hochhaus ‹HoHo Wien› aufweisen. Das 84 Meter hohe Gebäude wächst demnächst in der Seestadt Aspern im Norden der österreichischen Hauptstadt empor. Genau genommen handelt es sich sogar um drei Holz-Hochhäuser, die in einem L angeordnet sind, wobei die beiden Nachbarn des rekordhohen Baus 57 und 40 Meter messen. Geplant sind ein massiver Erschliessungskern und darum herum Holzbau plus Holzfassade. Es handelt sich also um einen Hybridbau, der gemäss seinen Entwerfern aber doch zu drei Vierteln aus Holz bestehen wird. Für Architektur und Planung zeichnet das Wiener Büro Rüdiger Lainer + Partner ZT GmbH verantwortlich. Die Baugenehmigung ist im Herbst 2015 erteilt worden, Baustart soll gemäss letzten Informationen im Herbst dieses Jahres sein.

Höher hinauf auch in der Schweiz?

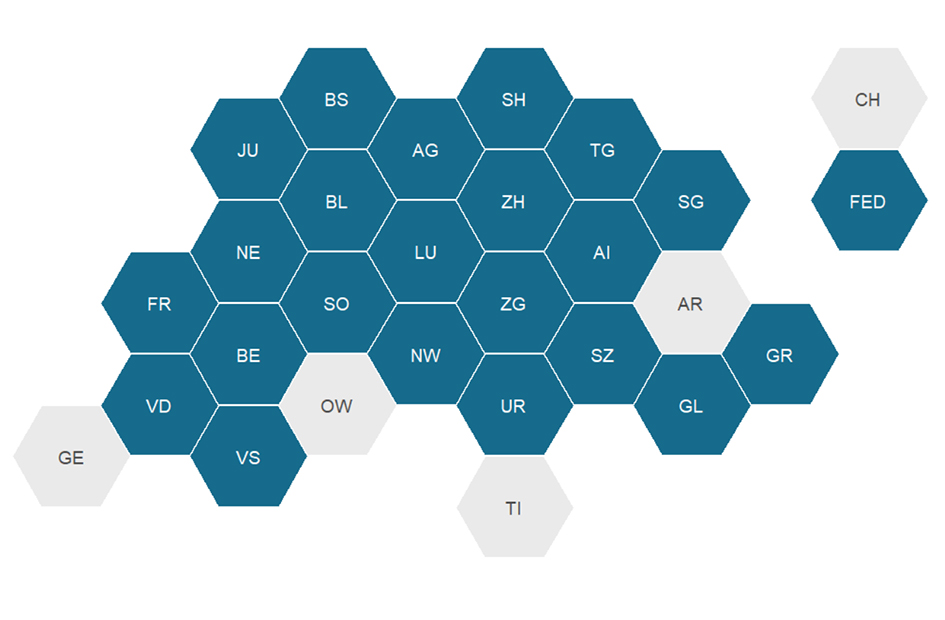

Wenn sich Österreich solche Projekte zutraut: kann das die Schweiz nicht auch? Schliesslich gehört unser Land mit zur Weltspitze im Holzbau und spielt im mehrgeschossigen Bauen mit dem nachwachsenden Rohstoff sogar eine Vorreiterrolle. Seit 2005 entstehen in der Schweiz jedes Jahr eine Vielzahl grosser Wohn-, Büro- oder Schulbauten, oft in gemischten Bauweisen mit Holz. Im Mehrfamilienhausneubau ist der Anteil der baubewilligten Tragkonstruktionen aus Holz steil von praktisch null auf heute bereits rund 6% angestiegen.

Damit besetzt der Holzbau bei grossen Volumen zwar noch immer erst eine Nische. Man sollte sie in ihrer Dynamik jedoch nicht unterschätzen. Der Einsatz von Holz für Gebäude ist gemäss neusten Erhebungen zum Holzendverbrauch in der Schweiz zwischen 2009 und 2012 um 16% gewachsen. Bis 2014 stieg der Holzverbrauch für Tragwerke, Fassaden und weitere Bauelemente noch einmal um 8% auf 965000 m3 pro Jahr. Speziell hervorzuheben ist der Anstieg des Holzverbrauchs für Mehrfamilienhäuser zwischen 2009 und 2014 um rund 73% – 2015 entstanden rund 500 neue Mehrfamilienhäuser in Holzbauweise.

Unter den neuen, 2015 in Kraft getretenen Brandschutzvorschriften hat sich Holz als Baustoff ohne Sonderregelung normalisiert. Das verleiht dem Holz im Bau und Ausbau noch einmal kräftige Wachstumsimpulse. Holz kann jetzt zum Beispiel auch bei Beherbergungsbetrieben wie Hotels und Altersheimen oder bei Verkaufsgeschäften bis 30 m Gesamthöhe zum Zug kommen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind auch Hochhäuser mit Holz möglich.

Wäre das nicht eine logische Erweiterung der bisherigen Praxis? Schliesslich haben sich mehrgeschossige Holzbauten im urbanen Raum bereits gut etabliert. Angesichts des hohen Materialeinsatzes für Hochhäuser würde es auch aus Sicht von Energie und Klima Sinn machen, zur Erstellung von Hochhäusern künftig verstärkt das nachwachsende, CO2-speichernde Material Holz zu nutzen, in dem sehr wenig graue Energie steckt.

Ökonomie setzt Grenzen

‹Hochhäuser in Holz sind aussergewöhnlich, aufsehenerregend und eignen sich für ein Wettrennen: Wer baut das höchste Hochhaus in Holz?›, meint der Holzbauingenieur Stefan Zöllig, der in den letzten Jahren viele grosse Objekte im Holzbau mitgeprägt hat. So hat sein Büro Timbatec etwa den grössten Holzwohnbau der Schweiz mit 300 Wohnungen geplant, der jetzt unter dem Namen ‹sue & til› in Oberwinterthur entsteht.

Doch Zöllig relativiert: ‹Die grosse Masse der Holzanwendung liegt nicht in der Höhe, sondern in der Breite. Nach unserer Sicht sind Hochhäuser in Holz ein Ikonenmarkt, der zwar interessant, aber in der Masse untergeordnet bleiben wird.› Eine wesentliche Rolle für diese Begrenzung spielt die Ökonomie, insbesondere der Bodenpreis sowie die am Standort erzielbaren Mieten oder Verkaufspreise. Denn je mehr Stockwerke gebaut werden, desto höher klettert der Aufwand für Planung, Einhaltung von Bauvorschriften, Tragwerk, Fassade und Installationen. Dafür können auf der gleichen Grundfläche mehr Quadratmeter Nutzfläche erstellt werden.

‹Es wird mehr Hochhäuser in Holz geben. Die Grenze ist mit zehn Geschossen noch längst nicht erreicht. Es wird allerdings eine Lücke geben zwischen zehn und etwa 16 Geschossen›, vermutet Zöllig. Denn ab der Hochhausgrenze von 30 Metern, das heisst bei rund zehn Geschossen, steige der Aufwand für Brandschutz und Erschliessung sprunghaft an. ‹Der Feuerwiderstand erhöht sich von 60 auf 90 Minuten, und die Bauteile aus Holz müssen gekapselt werden, also zum Beispiel mit Gips auf allen sechs Seiten ummantelt werden. So fällt der Mehraufwand insgesamt höher aus als der Mehrnutzen durch mehr Geschosse. Erst bei mehr als etwa 16 Stockwerken zahlt sich der Mehraufwand netto pro Geschoss wieder aus.›

Überraschend hohe Akzeptanz für das Hochhaus

Wenn schon, dann also richtig hoch hinaus mit Holz, könnte man das zusammenfassen. Aber wollen Herr und Frau Schweizer überhaupt in Hochhäusern wohnen? Zwar kam es zu Zeiten der Hochkonjunktur nach dem Krieg zu einem eigentlichen Hochhausboom an den Stadträndern oder gleich ganz auf der grünen Wiese, wo man im Namen des Fortschritts eigentliche ‹Wohnmaschinen› mit Alpenblick errichtete. Diese Bauten gelten heute jedoch als unattraktiv. Chic ist dagegen neuerdings das Hochhaus mit Mischnutzung in der Innenstadt, das als metropolitanes Statussymbol eine zahlungskräftige Klientel anzieht. Findet das Hochhaus in solcher Machart neuen Zuspruch?

Das Büro Zimraum Raum + Gesellschaft gibt mit der im Februar 2016 veröffentlichten Studie ‹Akzeptanz städtischer Dichte› erstaunliche Antworten auf diese Frage für die Stadt Zürich, die sich immer wieder als eigentliches Labor entpuppt, was das Bauen angeht – nicht nur im Bereich Holz. Gemäss Befund von Studienautorin Joëlle Zimmerli könnte sich fast die Hälfte der Befragten vorstellen, in einem Haus mit acht oder mehr Stockwerken zu wohnen – vor allem in innerstädtischen Quartieren und in der Nähe von S-Bahn-Stationen.

Was an der Limmat gebaut wird, sieht allerdings anders aus. Zimraum hat Daten von Statistik Stadt Zürich ausgewertet, aus denen hervorgeht, wie viele Geschosse die Bauten haben, die zwischen 2008 und 2013 in der Stadt Zürich gebaut worden sind. Bei den Bauten handelt es sich sowohl um Neubauten auf bisher unbebauten Flächen als auch um Ersatzneubauten. Fast die Hälfte weist nicht mehr als vier Geschosse auf. Ein Viertel der Bauten ist fünf Stockwerke hoch, ein weiteres erreicht sechs bis sieben Geschosse. Nur 6% haben acht Stockwerke; zehn Geschosse und mehr gibt es nur in Einzelfällen.

Angesichts dieser Zahlen könnte es durchaus noch etwas dauern bis zur Einweihung des ersten Holz-Hochhauses der Schweiz. Aber man sollte nicht allzu verblüfft sein, wenn sie plötzlich angekündigt wird. Das Baumaterial Holz kann auch in der Schweiz noch weit mehr als das, was es bisher hat zeigen können.

Infos zu Holz

Die technische Beratung der Lignum erteilt unter Tel. 044 267 47 83 von Montag bis Freitag jeweils morgens von 8–12 Uhr kostenlos Auskunft zu allen Fragen rund um Holz.