Vielfalt in Holz

Oben links: Fussgängersteg, Val Mulin GR (Bild Corinne Cuendet, Clarens). Oben rechts: Strassenbrücke, Holz-Beton-Verbundkonstruktion, Furna GR (Bild Andrea Bernasconi, HES-SO Yverdon). Unten links: Strassenbrücke, Neue Kirchenbrücke, Muotathal SZ (Bild Pirmin Jung Ingenieure für Holzbau, Rain). Unten rechts: Fussgängerbrücke, Schlossmühlesteg in Frauenfeld TG (Bild Ralph Feiner, Malans).

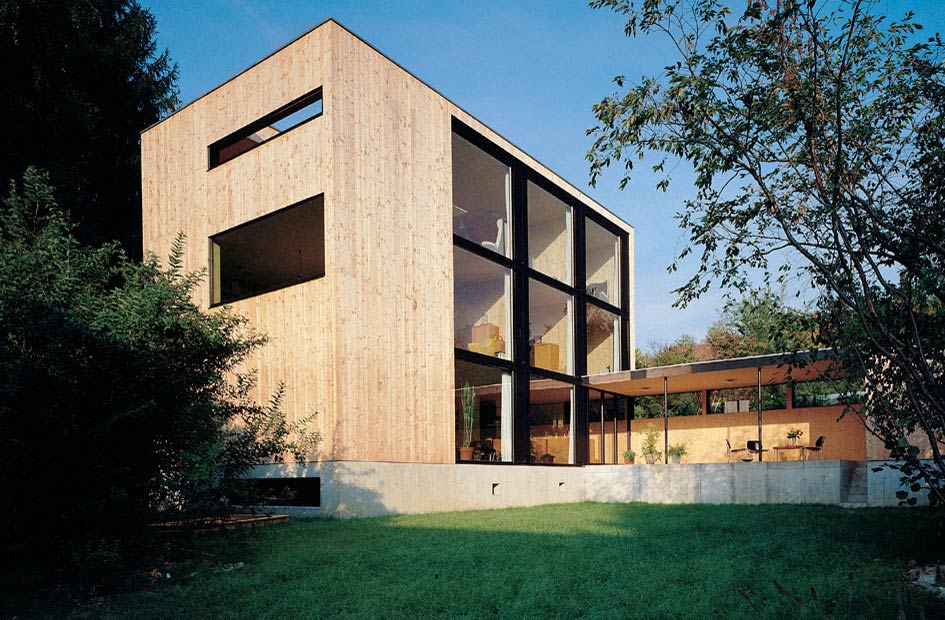

Meist werden Holztragwerke für Fussgänger und Velofahrer gebaut, aber auch für Strassenbrücken mit Schwerverkehr wird das Material Holz verstärkt eingesetzt. Neben der hohen Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und gestalterischen Vielfalt spricht die Nachhaltigkeit des Werkstoffes Holz für den Bau von Brücken.

Strategische Entscheidungskriterien für Holzbrücken

Holzbrücken können nach zwei unterschiedlichen Rastern geordnet werden. Einerseits lassen sich von der Tragfähigkeit her Fussgänger- und Strassenbrücken unterscheiden, anderseits lassen sie sich je nach Konstruktion in geschützte und nicht geschützte Brücken einteilen. Bei Holzbrücken hat dieses Merkmal bezüglich Dauerhaftigkeit und Lebensdauer einen grossen Einfluss. Als geschützte Brücken werden in der Regel solche bezeichnet, bei denen die Haupttragelemente vor der Witterung bewahrt werden.

Die massgebenden Verkehrslasten bei Strassenbrücken liegen gegenüber den entsprechenden Einwirkungen bei Fussgängerbrücken auf einem deutlich höheren Niveau. Daraus resultieren bei Strassenbrücken, auch bei abgestimmten und optimierten Tragwerkskonzepten in Holz, relativ grosse Querschnittsabmessungen. Sehr deutlich macht sich dies bei der Fahrbahnausbildung bemerkbar. Das setzt dem Holzbau bei Strassenbrücken Grenzen.

Als geschützte Holzbrücken können Brücken bezeichnet werden, welche wahlweise ein ausreichend über die Hauptkonstruktion auskragendes Schutzdach besitzen (gedeckte Holzbrücke), mit geschlossenem Belag aus Gussasphalt oder aus Stahlbeton ausgeführt werden, eine Blechabdeckung oder wasserdichte Folie unter einem offenen Bohlenbelag besitzen oder einen offenen Belag aufweisen, wobei die Längsträger unter den Bohlen durch eine oberseitige Blechabdeckung und seitlichen Witterungsschutz verkleidet sind.

Lebensdauer und Unterhaltskosten

Die Anforderungen an die Lebensdauer hängen von der geplanten Nutzungsdauer ab, welche zwischen dem Bauherrn und dem Projektverfasser vereinbart wird. Die Norm SIA 260 ‹Grundlagen der Projektierung von Tragwerken› (2003) gibt für die Nutzungsvereinbarung den Richtwert zur Nutzungsdauer für ‹Bauwerke von übergeordneter Bedeutung› mit 100 Jahren und für ‹Gebäude und andere Bauwerke von normaler Bedeutung› mit 50 Jahren an. Eine Ausnahme bilden die temporären Bauwerke mit einer definierten begrenzten Nutzungsdauer (Hilfsbrücken, Notstege etc.).

Damit eine bestimmte Lebensdauer erreicht wird, ist die Funktionstüchtigkeit des Bauwerks über diesen Zeitraum zu gewährleisten. Dafür sind die notwendigen Unterhalts- bzw. Instandhaltungsarbeiten auszuführen. Dass dies nicht zum Nulltarif zu haben ist, liegt auf der Hand.

In Deutschland existieren amtlich anerkannte sogenannte Ablöserichtlinien (Angaben zur Lebenserwartung), welche aufgrund einer breit angelegten Studie im Jahr 2006 aktualisiert wurden. Die Resultate der Studie wurden durch Untersuchungen in Österreich und der Schweiz bestätigt.

Auszug Neufassung Ablöserichtlinie

Die kursiv gestellten Klammerwerte stellen die österreichische Variante dar.

Der Unterschied zwischen ‹geschützt› und ‹nicht geschützt› ist frappant, sowohl was die Nutzungsdauer als auch was die Unterhaltskosten betrifft. Aus ökonomischer Sicht sprechen die Resultate klar für den Bau von geschützten Holzbrückenbauten, obwohl die Anfangsinvestition höher ist. Strassenbrücken der Kategorie ‹nicht geschützt› sollten in der Regel nicht mehr gebaut werden.

Bauteile, die für die Sicherheit des Bauwerkes unbedeutend sind (Geländer, Brüstungen, Schrammbord sowie der durch Gebrauch mechanisch beanspruchte Geh- oder Fahrbahnbelag) werden als sogenannte Verschleissteilbauteile bezeichnet. Ihr Ausfall hat keine Konsequenzen für den Tragwiderstand des Tragwerks. Ihre Nutzungsdauer ist deshalb auf einen Bruchteil der Gesamtlebensdauer der Brücke ausgelegt (15/30 Jahre). Die konstruktive Ausbildung dieser Verschleissteile soll ihren einfachen Unterhalt und Ersatz ermöglichen.

Fussgängerbrücken: Essentielle Formale ...

Im Entwurf eröffnen Fussgängerbrücken im Gegensatz zu Strassenbrücken grössere gestalterische und konstruktive Freiheiten. Die kleineren Lasten, kleinere Brückenbreiten wie auch die geringere Einschränkung bezüglich der Steigung lassen freiere Formen zu. Das Tragwerk kann filigran und schlank ausgebildet werden.

Bezüglich der Kosten haben es Fussgängerbrücken in Holz nur schon deshalb etwas leichter als die Strassenbrücken, weil die absoluten Kosten auch wesentlich kleiner sind und so mögliche Differenzen zur Konkurrenz aus Bauwerken mit anderen Baustoffen nicht so stark ins Gewicht fallen.

Im Entwurf der Fussgängerbrücke liegt das Kernstück der Ingenieurarbeit. In ihm sind alle einzelnen Einflussfaktoren mit ihren objektspezifischen Gewichtungen zusammengefügt. Im Entwurf sind der formale und der technische Aspekt zwei gleichwertige Einflussgrössen.

Jede Brücke ist von der Wahrnehmung her zunächst ein räumliches Gebilde und steht als Solitär in ihrer Umgebung. Wo auch immer die Brücke steht, ob sie bescheiden oder achtungsgebietend auftritt, sie wird in jedem Fall das Auge fesseln. So wird die Fussgängerbrücke bereits aufgrund ihres Äusseren, wie man sie erlebt und wahrnimmt, geliebt, nur akzeptiert oder schlimmstenfalls sogar abgelehnt. Der erste Eindruck ist durch das Formale bestimmt. Die zunächst zeichenhaften Umrisse, die beim näheren Herantreten immer deutlicher werden und sich im Detail konkretisieren, sind dafür entscheidend.

Fussgängerbrücken schaffen mit dem Gehweg und den erforderlichen Abschrankungen immer einen ‹Innenraum›, der speziell bei gedeckten Brücken bewusster wahrgenommen wird als bei offenen Brücken. In beiden Fällen muss auf die ‹menschliche› Massstäblichkeit geachtet werden. Die Brücke kann mehr als nur Verbindungswerk sein. Beim Entwurf ist neben den Gebrauchsanforderungen (Komfort, Begehbarkeit) somit auch auf die Proportionen, die Lichtverhältnisse und den möglichen gewünschten Kontakt zum überwundenen Hindernis wie etwa einem Gewässer zu achten.

... und technische Aspekte

Bei den technischen Aspekten hat für den Benutzer neben den geometrischen Ausgangsgrössen, den Einwirkungen, der Dauerhaftigkeit, der Herstellung und Montage sowie der Relation von Kosten und Nutzen die Gebrauchstauglichkeit den wichtigsten Stellenwert.

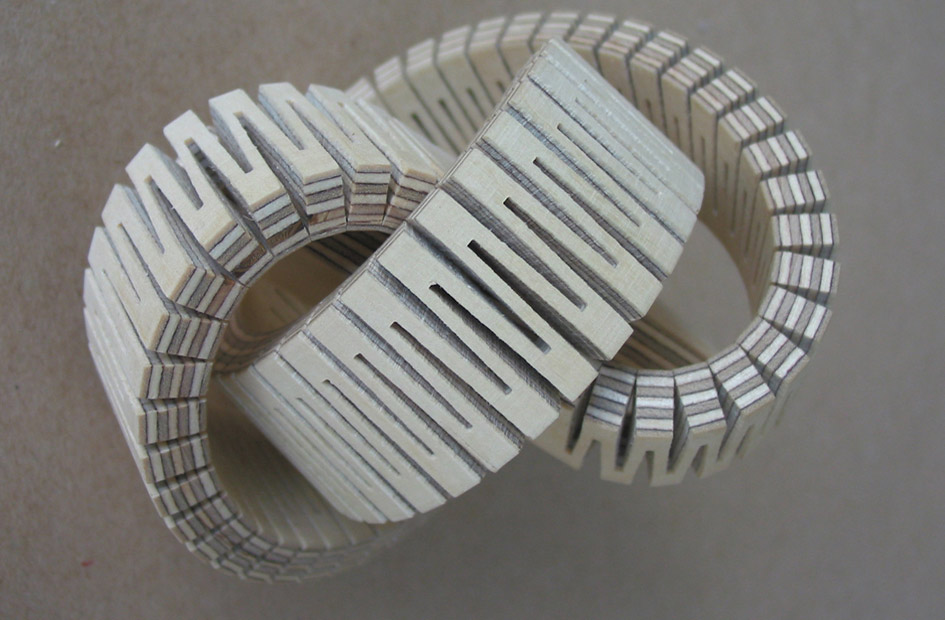

Mit dem Begriff ‹Gebrauchstauglichkeit› sind für den Entwurf neben den allgemeinen Bedingungen drei spezifische Aspekte für Fussgängerbrücken in Holz hervorzuheben: der Komfort des Gehbelags, Verformungen und Schwingungen. Von der Ausbildung der Gehwegoberfläche her ist grundsätzlich ein bituminöser Belag oder ein Holzbelag möglich. In beiden Fällen wird der Gehwegunterteil (ausgenommen Verbundquerschnitt) in Holz ausgeführt.

Abgesehen von der Dauerhaftigkeit des Belages besteht hier seitens der Benutzer die Anforderung nach einer ausreichenden Steifigkeit, um ein unangenehmes und verunsicherndes Einfedern auszuschliessen. Die Belagsoberfläche darf ausserdem nicht glitschig werden, sondern muss auch bei Nässe rutschfest sein, was sich bei Holzoberflächen praktisch nur mit einer entsprechenden Riffelprofilierung einigermassen sicher erreichen lässt.

Steigungen von über 6% im Gehweg werden von Fussgängern und Velofahrern als unbequem empfunden. Für Behinderte gilt 8% Gefälle als oberste Grenze. Falls Fugen, etwa beim Bohlenbelag, vorhanden sind, so sollten sie nicht in Fahrbahnrichtung, sondern quer dazu orientiert sein, um ein Festfahren mit Kinderwagen oder Veloreifen zu verhindern. Verschleissteile sollten einfach auszutauschen sein.

Strassenbrücken

Der Entwurf von Strassenbrücken soll ausgehend von den Nutzungsanforderungen zu einem optimalen Tragwerkskonzept führen. Die Randbedingungen und entwurfsrelevanten Aspekte sind allerdings vielfältig, und es stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien eine Optimierung erfolgen kann. In der Regel werden Strassenbrücken in Holzbauweise mit einem geschützten Haupttragwerk ausgebildet.

Geht man von einer ganzheitlichen Betrachtung aus, so können dazu die folgenden Entwurfskriterien für den Brückenbau angewendet werden: Tragsicherheit, Gebrauchstauglichkeit (Funktionstüchtigkeit, Komfort, Schwingungen, Aussehen), Dauerhaftigkeit (Holzschutz, Korrosion, Alterung), Robustheit, Wirtschaftlichkeit/Lebenszykluskosten (Baukosten, Betrieb, Unterhalt, Lebensdauer/Amortisation, Rückbau, Kapitalkosten), Ästhetik (Eingliederung in das Landschaftsbild, Eleganz, Schlankheit, ausgewogene Proportionen) sowie Ökologie.

Für Strassenbrücken bestehen neben Vorgaben für die konstruktiven Details auch standardisierte Ausführungen für den Ausbau, die den einschlägigen Normen entsprechen und sich im Betrieb und Unterhalt bewährt haben. Sehr wertvoll für die Projektierung von Holzbrücken sind Musterzeichnungen als Grundlage (siehe www.forum-holzbrückenbau.com).

Das Haupttragwerk ist immer nur als ein wesentlicher Teil des gesamten, räumlich zusammenwirkenden Brückentragwerks zu betrachten. Der räumliche Aufbau gewährleistet die Stabilität des Tragwerkes und die Abtragung der horizontalen Einwirkungen. Bei der Wahl des Haupttragwerkes relativieren sich die Vorzüge einzelner Systeme aus statischer Sicht in der Praxis oft wegen der Kostenverhältnisse oder aus anderen Gründen. Die Möglichkeiten der Produktion, der Verbindungen sowie des Transportes und der Montage sind für die Entwicklung des Tragwerkkonzeptes von entscheidender Bedeutung.

Holzschutz und Erhaltungsmassnahmen

Ein guter konzeptioneller und konstruktiver Holzschutz ist unumgänglich, um die Dauerhaftigkeit von Strassenbrücken während der vorgesehenen Nutzungsdauer zu gewährleisten. Die in vielen Fällen bei fehlendem konstruktivem Schutz getroffene Wahl von Lärchenholz oder von chemischem Holzschutz genügt dazu nicht.

Die Empa hat über mehr als 20 Jahre periodische Kontrollen an insgesamt 130 Holzbrücken mit dem Ziel durchgeführt, das Langzeitverhalten von bewitterten Bauteilen genauer zu untersuchen. Aufgrund der Feststellung, dass gedeckte Holzbrücken wegen der schützenden Wirkung des Daches bezüglich ihrer Dauerhaftigkeit weniger problematisch sind, werden im Bericht nur 24 Beispiele ungedeckter Brücken dokumentiert und kommentiert.

Darin wird unter anderem festgestellt, dass sich der konstruktive Holzschutz nicht durch den chemischen ersetzen lässt und dass Holzschutzmittel nur eine Ergänzung zum konstruktiven Holzschutz bei gefährdeten Details bilden können. Ein konzeptioneller, baulich-konstruktiver Witterungsschutz des Holzes ist also unumgänglich, um die Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.

Für die Betriebssicherheit und die Gewährleistung der geplanten Nutzungsdauer einer Holzbrücke ist die Bauherrschaft zuständig. Sie ist deshalb auch für den korrekten Unterhalt verantwortlich. Die erforderlichen Massnahmen zur Erhaltung eines Bauwerkes sind in den Normen SIA 269 ‹Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken› und 269/5 ‹Erhaltung von Tragwerken – Holzbau› geregelt.

Mehr Infos

Die technische Beratung der Lignum erteilt unter Tel. 044 267 47 83 von Montag bis Freitag jeweils morgens von 8–12 Uhr kostenlos Auskunft zu allen Fragen rund um Holz.

Link www.forum-holzbrückenbau.com

Link www.swiss-timber-bridges.ch