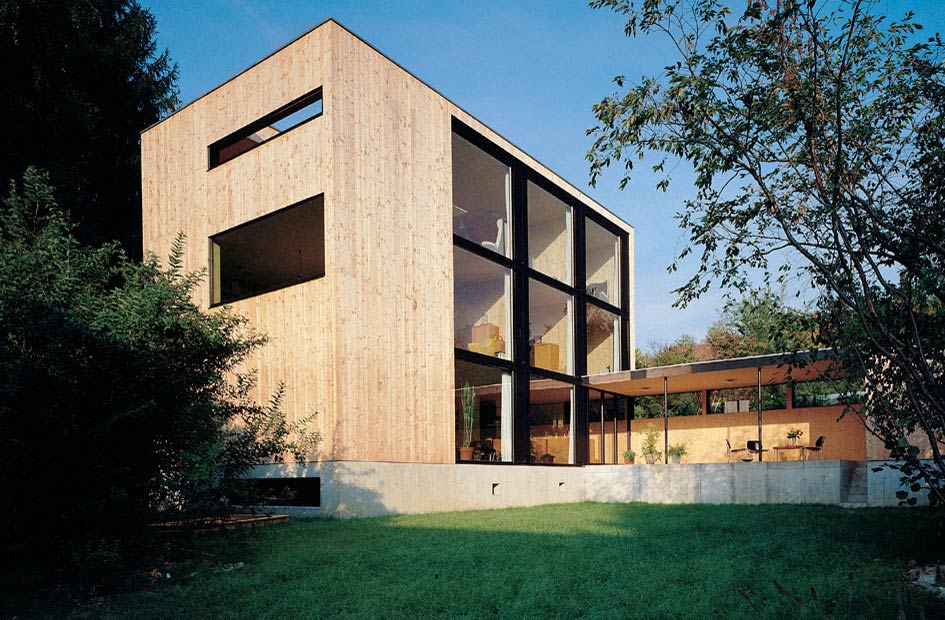

Mehrgenerationenhaus in Winterthur

Im Bau befindliches Mehrgenerationenhaus ‹Giesserei› der Genossenschaft gesewo, Winterthur (Erstellung 2011–2013). Der Holzbau nach Minergie-P-Eco von Galli Rudolf Architekten AG (Zürich) bietet nach der Fertigstellung 155 Wohnungen, eine Bibliothek, ein Restaurant, eine Kinderstagestätte, ein Tageszentrum für Hirnverletzte sowie Gewerberäume.

Bild Gregor Matter, Winterthur

Bei der Planung und Projektierung eines Gebäudes stehen vielfach die Investitionskosten als wesentliches Entscheidungskriterium im Vordergrund. Die bauliche Investition ist jedoch keineswegs deckungsgleich mit den Gesamtkosten: In einer Betrachtung über die ganze Nutzungsdauer macht die Investition nur einen Teil aus.

Die Lebenszyklusbetrachtung bietet die Chance, die Aufwendungen über die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes – seien sie ökonomischer oder ökologischer Natur – auf der Grundlage fundierter Planung zu minimieren und gleichzeitig die Nutzungsqualität zu sichern.

Immer häufiger wenden deshalb professionelle Investoren und Liegenschaftenbesitzer mit einem langfristigen Anlagehorizont wie etwa Baugenossenschaften für ihre Anlageentscheide diese Methode an. Mit dem Berechnungsmodell zur Ermittlung der Lebenszykluskosten eines Gebäudes steht ein taugliches Werkzeug zur Verfügung, die besten ökonomischen und ökologischen Bauprojekte zu ermitteln.

Statische oder dynamische Berechnung

Für die Berechnung der Lebenszykluskosten werden in der Regel zwei unterschiedliche Methoden angewendet, die statische und die dynamische. Sie unterscheiden sich dadurch, dass beim statischen Verfahren im Gegensatz zum dynamischen der ‹Zeitwert des Geldes› nicht berücksichtigt wird.

Das statische Verfahren bezieht also nicht ein, dass es aus heutiger Sicht einen wertmässigen Unterschied macht, ob eine Zahlung in einem Jahr oder zehn Jahren erfolgt. Es berücksichtigt keine Zinseszinseffekte und basiert in der Regel auf einer fiktiven Durchschnittsperiode.

Beim dynamischen Verfahren werden dagegen die innerhalb der Betrachtungsperiode zahlungswirksamen Ausgaben und Einnahmen eines Projektes aufgrund eines angenommenen Kalkulationszinssatzes vom Zahlungspunkt auf einen Referenzzeitpunkt diskontiert (Berechnung des Barwertes). Für ökonomische Betrachtungen wird in der Regel die dynamische Betrachtungsmethode angewendet.

Ein Beispiel dazu: Für die Zahlung von CHF 200000.– nach 30 Jahren seit Inbetriebnahme des Gebäudes ist bei einem Zinssatz von 2,5% im Jahr 0 des Lebenszyklus ein Barwert von CHF 95349.– vorzuhalten.

Durch die Barwertermittlung wird der Zeitwert des Geldes in die Lebenszykluskosten-Ermittlung integriert. Je höher der Kalkulationszinssatz gewählt wird, desto weniger tragen spätere Zahlungen zum Gesamtbetrag der Lebenszykluskosten bei, und desto geringer wird auch ihr Gewicht für die Entscheidungsfindung.

Sorgfalt bei den Eingabegrössen

Die Genauigkeit des Resultates einer Lebenszykluskostenberechnung ist stark von der Zuverlässigkeit der Eingabegrössen abhängig. Kleine Fehler bei der Eingabe können grosse Auswirkungen auf das Resultat haben. Es ist daher sinnvoll, für alle als ungenau oder ungewiss betrachteten Eingabegrössen eine Sensitivitätsanalyse durchzuführen. Damit können Risiken und Chancen eines Projektes beurteilt werden. Das Risiko soll nicht mit einer reduzierten Nutzungsdauer berücksichtigt werden.

Für die Berechnung der Lebenszykluskosten haben die Werte für die technische Lebensdauer von Gebäuden sowie von Bau- und Anlageteilen eine grosse Bedeutung. In der Schweizer Norm SN 506480 ‹Wirtschaftlichkeitsrechnung für Investitionen im Hochbau› werden dazu wertvolle Richtwerte vorgegeben.

Die wirtschaftlichen Eingabegrössen müssen den zu erwartenden Durchschnittswerten über die Betrachtungsperiode entsprechen. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im Hochbau umfassen im allgemeinen einen langen Zeithorizont. Es handelt sich um langfristige Durchschnittswerte, die von den aktuellen, konjunkturell bedingten Werten unabhängig sind. Zu den wirtschaftlichen Eingabegrössen gehören der Kalkulationszinssatz, Preise und Preisentwicklungen bzw. Inflation sowie externe Kosten.

Um eine langfristige Nutz- und Vergleichbarkeit von verschiedenen Objekten zu erreichen, ist es notwendig, eine transparente Datenstruktur zu generieren, die Vergleichbarkeit ermöglicht. Äpfel können nur mit Äpfeln und Birnen nur mit Birnen verglichen werden. Es ist auch notwendig, die Kosten auf eine Bezugsfläche und pro Jahr zu reduzieren.

Zusätzliche Klarheit durch Ökobilanzierung

So, wie es möglich ist, die Lebenszykluskosten eines Gebäudes zu ermitteln, kann man auch eine Ökobilanz von Gebäuden erstellen. In einer eigenen Ökobilanzmodul-Datenbank sind die Sach- und Wirkungsbilanzdaten für Bauprozesse, Bauprodukte, Energiebereitstellung, Transporte und Entsorgung enthalten. Ökobilanzierung und Lebenszykluskostenrechnung können derzeit noch nicht zu einer einzigen Bilanz zusammengeführt werden, ergänzen sich aber in ihren Aussagen.

Unter der Ökobilanzbetrachtung ergibt sich folgende Erkenntnis: Je geringer der Energieverbrauch bei einem Gebäude ist, desto wichtiger wird in der Gesamtbilanz die Art und Weise, wie das Gebäude erstellt ist. Bei dieser Ausgangslage haben Bauweisen mit nachwachsenden Rohstoffen gegenüber anderen Bauweisen einen grossen Vorteil. Der Energieaufwand für Gewinnung, Transport und die Verwendung des Baumaterials ist deutlich geringer.

Mehr Infos

Die technische Beratung der Lignum erteilt unter Tel. 044 267 47 83 von Montag bis Freitag jeweils morgens von 8–12 Uhr kostenlos Auskunft zu allen Fragen rund um Holz. Das neue Buch ‹Holzbau – mehrgeschossig› des Zürcher Faktor Verlags stellt das Mehrgenerationenhaus in Winterthur sowie eine Reihe weiterer aktueller Bauten detailliert dar und geht auch auf das Thema Lebenszykluskosten ein. Die Publikation ist bei Lignum bestellbar.

Link <link shop fachbuecher konstruktion>www.lignum.ch/shop/fachbuecher/konstruktion